李哲怡1, 魏愛香3,潘仕榮2,陳弟虎1

(1. 中山大學理工學院光電材料與技術國家重點實驗室, 廣東廣州510275;2. 中山大學附屬一院人工心臟研究室,廣東廣州510080;3. 廣東工業大學材料與能源學院,廣東廣州510643)

Microstructure and blood compatibility of amorphous hydrogenate carbon biological coating

LI Zhe-yi1, WEI Ai-xiang3, PAN Shi-rong2, CHEN Di-hu1

(1. Physics and Engineering Department,Sun Yet-sen University,Guangzhou 510275, China;

2. Artificial Hart Lab. The 1st Affiliate Hospital of Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510080, China;

3. Faculty Materials & Energy, Guangdong University Technology, Guangzhou 510643, China)

Abstract:In this paper, tetrahedral amorphous hydrogenated carbon (ta-C:H) films are prepared with various substrate bias voltages by magnetic filter plasma stream deposition system. The microstructures and optical band gap of the samples are studied using ultraviolet-visible absorption spectra. The blood compatibility of the samples is evaluated using in vitro platelet adhesion investigation, and are compared with that of references samples, one is the best material in blood compatibility used in clinical application (Chrono flex), another is the worst material (Glass). The quantity and morphology of the adherent platelets on the surface of these samples are investigated employing scanning electron microscopy (SEM). It is believed that substrate bias voltage has an effect on sp3 content and blood compatibility of ta-C:H films. The sample prepared at a substrate bias voltage of –20V shows the best blood compatibility in this work.

Key words:ta-C:H film;absorption spectra;blood compatibility

摘要:通過磁過濾等離子沉積技術,在不同襯底負偏電壓下(0~-80V)制備四配位氫化非晶碳薄膜(ta-C:H),通過紫外-可見吸收光譜(UV)測定薄膜的微結構和光學帶隙。通過血小板粘附實驗研究了不同微結構ta-C:H薄膜的抗凝血性能,在掃描電鏡(SEM)下觀察血小板形態、聚積變形等情況,統計血小板粘附數量。并以美國PolyMedica公司生產的、臨床應用最好的抗凝血生物材料“聚碳酸酯聚胺酯(Phrono flex)”作陰性對照,以最差的玻璃作陽性對照進行對比實驗。實驗結果表明:在不同的負襯底偏壓條件下制備的a-C:H薄膜,其sp3含量不同,抗凝血性能也不同。在襯底負偏電壓為-20V下制備的ta-C:H薄膜,具有優良的抗凝血液性能。

關鍵詞:ta-C:H薄膜;吸收光譜;血液相容性

中圖分類號:R318.08 文獻標識碼:A

文章編號:1001-9731(2004)增刊

1 引言

隨著人們生活水平的提高和醫療技術的進步,人造器官和矯形植入體已被廣泛應用于臨床醫療中,如人工關節、人造骨、人工心臟瓣膜、血管胃管支架等。這些植入體大多數由鈦合金(Ti6Al4V)、高聚合物或熱解碳等制成。由于該類材料生物相容性能的欠缺,當它們與血液或體液接觸時將產生一系列生化反應,導致血小板粘附形成血栓,或引發致敏、毒性、炎癥等生物反應,在體內產生生理負作用[1]。因此,生物相容性材料的合成以及人造器官或矯形植入體的表面改性是生物醫用材料研究的重要領域之一。作為人體植入體的生物醫用材料,除了具備良好的化學穩定性、生物穩定性和機械性能外,還必須滿足血液相容性和組織相容性。金屬及其合金(如TiNi和Ti6Al4V)由于具有良好的機械性能和較好的生物相容性被廣泛用作植入體材料,如心臟瓣膜和心血管支架、膝蓋骨以及其他矯正植入體等。但由于鎳和鈦離子釋放到體液中會引起毒性反應,與血液接觸還有一定的致血栓性,因此,對金屬及其合金進行表面改性是國內外提高植入體生物相容性能的主要研究方向。西南交通大學黃楠教授采用等離子體浸沒離子注入表面改性技術(PIII),在心臟瓣膜與血管支架材料表面沉積Ti-O薄膜進行改性,其血液相容性大幅度提高[2];上海冶金所離子束實驗室[3]采用離子束增強沉積技術在熱解碳基體上沉積TiO2薄膜,動物體內、體外實驗證實改性后其血液相容性比熱解碳更好。大連理工大學劉敬肖教授等[4]采用離子束增強沉積技術,在NiTi基體上沉積TiO2和Ti-Ta-O薄膜后,抗模擬體液腐蝕性提高,凝血時間延長。碳是人體中最為豐富的組成成份之一,碳素涂層薄膜對人體無毒性反應,具有良好的生物相容性、化學惰性和低摩擦、高硬度等優良的特性,被認為是金屬及其合金生物醫用材料表面改性的首選材料。Mitura等[5]采用射頻等離子體化學氣相沉積技術(RF-PCVD)在AlSi-316L不銹鋼基體上沉積納米金剛石薄膜,對其在模擬體液中的抗腐蝕性、化學穩定性以及在動物體內的毒性反應和過敏反應等進行了研究。Krishnan [6]和Gutensohn [7]研究了類金剛石薄膜(DLC)的血小板粘附和生物相容性,表明DLC表面上血小板粘附量減少,而生物相容性明顯提高,但DLC膜在界面的剪切應力對血小板粘附量有較大的影響。

本文采用多弧磁過濾真空濺射離子技術制備四配位氫化非晶碳薄膜(Tetrahedral amorphous carbon, 簡寫ta-C:H),該薄膜的最大特點是薄膜中sp3鍵的含量(sp3/sp3+sp2)可隨工藝條件不同而進行調節,其性質類似于金剛石薄膜或類金剛石薄膜。在不同的襯底負偏電壓下,制備出不同微結構特性的ta-C:H薄膜,通過紫外-可見吸收光譜、血小板粘附等實驗對ta-C:H薄膜的微結構特性和抗凝血性能進行了研究。

2 實驗

2.1 樣品制備

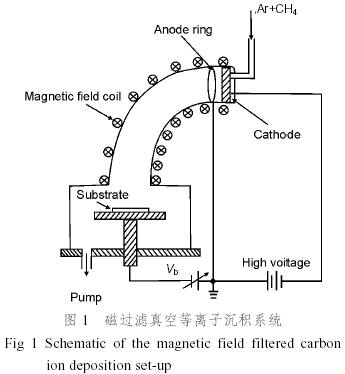

采用磁過濾真空等離子體沉積系統,在不同的襯底負偏電壓下制備ta-C:H薄膜樣品。以單晶Si(100)、石英為襯底,襯底溫度為室溫。如圖1所示為系統原理圖,在自制的直流輝光等離子體放電的離子源中,引入高純反應氣體甲烷(CH4)和稀釋氣體氬氣(Ar),在工作氣壓為7Pa,輝光放電電壓為1.6Kv,形成直流輝光等離子體。等離子體經過90°彎曲的螺線管磁場過濾,通過在襯底與陽極之間施加襯底偏壓Vb,改變入射到襯底上C+ 離子的能量,控制沉積薄膜的微結構。在襯底偏壓Vb為0~-80V范圍內,過濾磁場為40mT的條件下,制備了一系列sp3成分不同的ta-C:H 薄膜。平均沉積速率約為5nm/min.。

2.2 紫外-可見吸收光譜的測量

待測樣品是沉積了ta-C:H膜的石英片,使用UV-240型紫外-可見光雙光束分光光度計,在190~700nm范圍內進行測量。測量時,取一片純凈的石英片作參考,以消除襯底的影響。測出樣品透過率A后,忽略樣品表面對光的反射,根據朗伯定律[8] I=I0e-αd,求出樣品的吸收系數α隨光能量變化的曲線。

2.3 血小板粘附實驗

將新鮮抗凝兔血配制成濃度約為2000個/μl的稀釋血小板懸浮液。樣品浸泡在血小板液中,以3500r/min轉速離心1min,用磷酸鹽緩沖液PBS漂洗,2.5%戊二醛固定3h,再由乙醇系列脫水,乙酸異戊脂脫醇,經CO2臨界點干燥后噴金。在JEO2000掃描電鏡下觀察血小板形態、聚積變形等情況,對每個樣品,隨機選取10個均勻分布的區域進行拍照,計算血小板的黏附數目和統計平均,并與參考樣品對比。在高倍視野下(×2000倍),觀察血小板的形態。

3 實驗結果和討論

3.1 ta-C:H薄膜的微結構特性

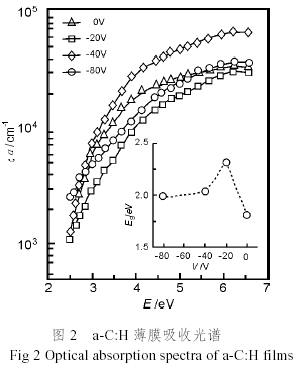

圖2是在襯底負偏電壓分別為0、-20、-40、和-80V制備樣品的吸收光譜,吸收曲線表明了ta-C:H薄膜有寬而平的吸收帶。根據Dasgupta [9]等提出的a-C:H的態密度模型,ta-C:H薄膜的光吸收由具有準高斯分布的π態的吸收起主要作用,而且它們的光能隙在很大程度上依賴于π和π*態[10]。根據Tauc公式αE =B(E-Eg)2,從(αE)1/2 ~ hν 曲線可以得到樣品的光學帶隙[10]。圖2中的插圖為不同襯底負偏電壓下,ta-C:H薄膜的光學帶隙Eg。結果表明:在不同的襯底負偏電壓下,所制備的ta-C:H薄膜的光學帶隙不同,正如我們以前的實驗結果,通過Raman光譜測量和分析[11],在ta-C薄膜的沉積過程中,由于襯底偏壓的不同,碳離子到達襯底的能量也不同,從而形成不同微結構的薄膜。由于ta-C:H薄膜是由類金剛石的sp3 C和類石墨的sp2 C兩種鍵結構組成的,sp3 C形成無序網絡構架,控制薄膜的機械性質,而sp2 C以6原子環的形式聚集成類石墨疇,嵌鑲在sp3 C的網絡構架中,控制薄膜的禁帶寬度,ta-C薄膜中sp3 C組分越高,其半導體帶隙越寬。

3.2 血小板粘附實驗

在動脈中的血栓形成,最初的關鍵性的一步是血小板聚集。正常情況下,血液里的血小板并不互相粘連,也不會附著在血管壁上。血液與材料接觸后,激活的凝血因子產生凝血酶,凝血酶出現后,血小板很快失去其圓球形狀,伸出許多偽足。這種形狀變化是可逆的,它促進聚集。發生聚集后,細胞緊密接觸,伸出更大的偽足,這種變化是不可逆的[11]。不同材料因其表面性能不同,引起血小板聚集的情況也各異。因此可以通過觀測材料表面粘附的血小板和形態來評價材料的血液相容性。粘附的血小板越少、形態變異越小,材料的血液相容性越好。

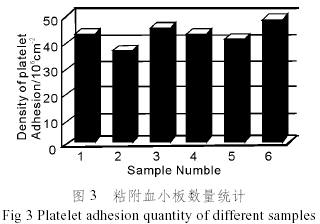

圖3和圖4表明了在不同襯底負偏電壓下制備ta-C:H薄膜的血小板黏附實驗結果。樣品編號#1、#2、#3和#4分別對應于襯底偏壓為0、-20、-40和-80V的ta-C:H薄膜,樣品編號#5為陰性對照樣品,美國PolyMedica公司生產的、臨床應用較好的抗凝血生物材料“聚碳酸酯聚胺酯(Chrono flex)”,樣品編號#6為抗凝血性能最差的玻璃作陽性對照。圖3為血小板黏附實驗的典型SEM照片,圖4中(a)、(b) 和(c)分別為襯底偏壓為-20V的ta-C:H薄膜、聚碳酸酯聚胺酯參考樣品#6和玻璃樣品#5。結果表明:聚碳酸酯聚胺酯參考樣品表面的血小板形狀完整,而玻璃表面的血小板形狀有嚴重變異,并且有堆積現象出現。襯底偏壓為-20V的ta-C:H薄膜表面粘附的血小板也沒有發生很大形變,這說明ta-C:H薄膜可以有效抑制血小板與材料表面發生反應,抑制凝血過程的進行。通過對每個樣品,隨機選取10個血小板黏附均勻的區域進行拍照,并對樣品所黏附的血小板數目進行統計,得到如圖4所示的不同樣品血小板黏附數目的統計結果,結果表明:在不同襯底偏壓下制備的ta-C:H薄膜,血小板黏附量不同。當Vb=-20V時,ta-C:H薄膜表面粘附的血小板數量最少,比標準參考樣品#5 (Chrono flex)表面粘附的血小板還要少,玻璃表面粘附的血小板數量最多。

4 結論

用磁過濾真空等離子沉積技術,在不同襯底負偏電壓下(0~-80V)制備了四配位氫化非晶碳薄膜(ta-C:H)。紫外-可見吸收光譜結果表明ta-C:H薄膜的光學帶隙在2.3~2.7eV之間變化,當襯底負偏電壓Vb=-20V時,樣品的光學帶隙最小,不同光學帶隙表明薄膜中sp3與sp2的含量不同。血小板粘附實驗結果表明,在不同襯底偏壓下制備的ta-C:H薄膜,血小板黏附量不同。當Vb=-20V時,ta-C:H薄膜表面血小板黏附量較少,而且表面粘附的血小板形貌也沒有發生較大的變化,表明ta-C:H薄膜可以有效抑制血小板與材料表面發生反應,抑制凝血過程的進行,具有優良的抗凝血性能。

參考文獻:

[1] 尹光福, 羅教明, 鄭昌瓊[J]. 生物醫學工程學雜志.1999.

[2] Leng YX, Chen JY, Yang P, et al. [J]. Surf Coat Tech 2003, 166: 176.

[3] Wang XH, Zhang F,Wang X, et al. [J]. Surf Coat Tech, 2000, 128: 176.

[4] Liu JX, Chen JH,Yang DZ, et al. [J]. J. Mater Sci Technol, 2001, 17: S35.

[5] Mitura S, Mitura A, Couvrat P, et al. [J]. Chaos Solitons &Fractals, 1999, 10: 2165.

[6] Krishnan LK, Varghese N, Sampeur Y, et al. [J]. Bioml- ecular Engineering, 2002, 19:251.

[7] Gutensohn K, Beythien C, Koester R, et al. [J]. Infus Ther Transfus, 2000, 27:200.

[8] 鄭欲芬, 李仲榮. 近代物理實驗[M]. 廣州: 中山大學出版社, 1989, 82.

[9] Dasgupta D, Demichelis F, Pirri C F, et al. [J]. Physics Review B 1991, 43: 2131.

[10] Wei Aixiang, Chen Dihu, Peng Shaoqi. [J]. Chin J Mater Res 1997, 11.

[11] 卡羅C G, 佩德利T J, 施羅特R C, 等. 血液循環力學, [M]. 北京: 科學出版社, 1986, 172.

基金項目:國家自然科學基金資助項目(NSFC30370410);廣東省科技計劃資助項目(202B11701)

作者簡介:陳弟虎(1963-),男,四川綿陽人,教授,博士,碩士生導師,1989畢業于四川大學物理系,2000年獲香港中文大學博士學位,主要從事功能薄膜材料的制備、性質及應用研究。

論文來源:中國功能材料及其應用學術會議,2004年,9月12-16日