李鵬,呂旺春,王進,孫鴻,黃楠

(西南交通大學材料科學與工程學院,材料先進技術教育部重點實驗室,四川成都610031)

Surface modification by chitosan-grafted PET and evaluation of its bacterial adherence

LI Peng, LU Wang-chun, WANG Jin, SUN Hong, HUANG Nan

(Key Laboratory of Advanced Technology of Materials, Ministry of Education, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract:A kind of surface was developed with chitosan molecules by chemical chain-grafting method. XPS spectrum and contact angle was carried out in order to characterize the composition and surface energy. The bacterial adherent properties of the materials were quantitatively plate counting determined by plate counting. The surface free energies obtained are used to calculate the interfacial free energies of adhesion (∆Fadh) of bacteria on the modified surface, and it is found that bacterial adhesion is energetically unfavorable on the chitosan-grafted PET.

Key words:polyethylene terephthalate (PET);chitosan;surface modification;bacterial adhesion

摘要:通過化學方法構建了殼聚糖長鏈分子接枝的滌綸表面,并研究了其細菌粘附性質。XPS全譜顯示接枝表面出現氮元素峰,表明殼聚糖分子已成功接枝于材料表面。表皮葡萄球菌對材料進行細菌粘附比較,平板菌落計數法的實驗結果表明表面接枝了殼聚糖的PET具有一定的抗細菌粘附能力。計算細菌與材料之間的粘附自由能∆Fadh表明:細菌對PET表面的粘附自由能為負值,而細菌對殼聚糖分子接枝PET表面的∆Fadh>0,因此細菌對其表面的粘附過程難于發生,即使粘附也是可逆的。

關鍵詞:滌綸;殼聚糖;表面改性;細菌粘附

中圖分類號:TB324 文獻標識碼:A

文章編號:1001-9731(2004)增刊

1 引言

可植入人工心臟瓣膜所造成的術后感染將導致心內膜炎(PVE)的發生,對于瓣膜置換病人往往是一個災難性的后果[1],表皮葡萄球菌(SE)是PVE的主要致病菌。心內膜炎的發生是細菌首先粘附于材料的表面,隨后引發一系列的宿主和生物體的反應導致的。因此,通過調控材料表面的物理化學性質來減少細菌的粘附[2],成為有效的方法之一。本文報告通過化學方法構建了接枝殼聚糖(Chitosan)長鏈分子的滌綸材料表面,并研究了其對細菌粘附行為的影響。

2 實驗方法

采用化學成分與滌綸人工心臟瓣膜縫合環材料相同的PET薄膜(3M公司)作為試驗用材料,將清洗并干燥好的滌綸薄膜放置于等離子體處理儀中,經Ar或O2輝光放電后通入O2,使樣品在O2中靜置30min,使其在試樣表面產生過氧基團(-OOH)。隨后將樣品置入濃度為10%(v/v)的丙烯酸水溶液中,在功率為400W的紫外輻射裝置中輻照30min,使表面的-OOH分解引發丙烯酸單體在PET表面接枝聚合。再將樣品浸入0.1%(質量分數)的1-乙基-3-二甲基酰氨基醛碳二亞胺(WSC)溶液中,在4℃下保持5h以活化樣品表面的羧酸基團。最后將樣品置于殼聚糖的乙酸溶液(殼聚糖:0.1mol/L乙酸溶液=1∶49,%(質量分數))中在4℃下反應24h后,取出樣品,洗凈、干燥并標記樣品為PET-CHI。采用X光電子能譜(XPS)和靜態液相接觸角測試儀對改性前后材料表面的組成和表面能性質進行表征,Zeta電位儀測定表皮葡萄球菌和表面接枝大分子的電荷性,平板菌落計數方法分析細菌在材料表面的粘附生長情況和細菌粘附數量。

3 結果與討論

3.1 XPS分析

XPS的全譜分析(圖1)表明在改性后的的PET表面,出現了顯著的氮元素峰。由于PET材料只含C、O兩種元素,改性表面的N元素來源于殼聚糖分子,這證明在PET表面成功地接枝了殼聚糖長鏈分子。

3.2 細菌粘附實驗

在0、6、12、18、24和30h時間點測定表皮葡萄球菌在改性材料表面及空白對比試樣表面的粘附濃度,圖2的結果顯示細菌在材料表面的粘附是一種動態粘附過程。在細菌粘附的峰值期(18h),對同一時間點的三組平行試樣表面的細菌粘附濃度進行統計。結果顯示改性后的PET薄膜表面的細菌粘附量為1.4×107CFU/cm2,而對比材料空白PET表面SE的粘附量是3.0×107CFU/cm2,這表明PET-CHI表面的表皮葡萄球菌的粘附與空白對比樣比較有一定的改善。

3.3 Zeta電位

從材料學角度分析,材料表面與細菌細胞的電荷相互作用是影響細菌粘附的主要因素之一。在pH=7.0,溫度為25℃的介質中,殼聚糖和PET的Zeta電位分別為+30.6mV和-40.0mV,表皮葡萄球菌的Zeta電位為-22.2mV。這表明細菌與PET-CHI表面的靜電相互作用可能是一種靜電吸引,而與PET表面是靜電排斥作用。因此PET-CHI表面的抑菌作用不是由靜電作用作為主要因素決定的。

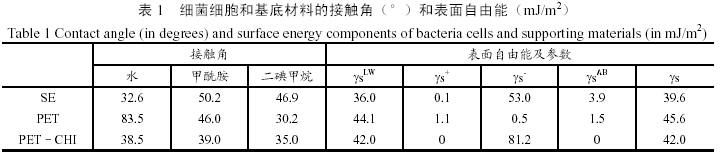

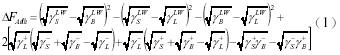

3.4 細菌對于材料的粘附功

采用Lifshitz-van del Waals/ acid-base approach (LW-AB)方法計算材料的表面能。SE及兩種薄膜表面的表面能及分量的結果列于表1中。再通過粘附功計算公式(1),可以計算SE對PET和PET-CHI的粘附功分別為-28.5mJ/m2和+55.2 mJ/m2,由熱力學定律可以得知,∆Fadh<0的過程是自發進行的,而∆Fadh>0則不利于反應(過程)的發生。從表2可以看出,表皮葡萄球菌對滌綸表面的粘附功為負,這表明細菌對滌綸表面的粘附是一個自發過程,因此細菌粘附濃度高(見圖2結果)。而細菌對殼聚糖接枝的PET表面的粘附功為正,粘附過程難于發生,即使粘附也是可逆的,因此,細菌PET-CHI的粘附數量降低。

此外,Young[3]和Hadwiger[4]等認為在酸性條件下,殼聚糖分子中的質子化銨-NH3+具有正電性,吸附帶有負電荷的細菌,使細菌細胞壁和細胞膜上的負電荷分布不均,干擾細胞壁的合成,打破了在自然狀態下的細胞壁合成與溶解平衡,使細胞壁趨向于溶解,細胞膜因不能承受滲透壓而變形破裂,細胞的內容物如水、蛋白質等滲出,發生細菌溶解而死亡,從而達到抗菌的效果。

4 結論

本研究利用化學方法在醫用滌綸材料表面接枝了具有抗菌作用的天然大分子物質-殼聚糖,使材料表面親水性和表面自由能提高,改性材料表面對表皮葡萄球菌的粘附有明顯的抑制作用。關于影響材料表面細菌粘附作用的其他一些性質,如表面粗糙度和表面物理構型等將在下面的工作中進行進一步的研究。

參考文獻:

[1] Wang J, Huang N, Yang P, et al. [J]. Biomaterials, 2004, 35: 3163-3170.

[2] Cristina AG. Biomaterials-Centered Infection: microbial adhesion versus tissue integration. [J]. Science, 1987: 237: 1585.

[3] Young D H, Knole H, Kauss E. [J]. Plant Physiology, 1982, 70: 1449; 1983, 73: 698.

[4] Muzzarelli R, Jeuaiaux C, Gooday G W. Chitin in Nature and Technology. [J]. New York; Plenum Press, 1985: 210.

基金項目:國家自然科學基金資助項目(50203011);西南交通大學校基金資助項目(2002B02)

作者簡介:李鵬(1979-),男,天津人,西南交通大學材料先進技術教育部重點實驗室,在讀碩士研究生,主要從事人工心臟瓣膜縫合環滌綸材料的抗凝血表面改性與抗菌表面改性研究。

論文來源:中國功能材料及其應用學術會議,2004年,9月12-16日