2016年4月7日,Nature在線發表了北京航空航天大學陳華偉教授、張德遠教授和江雷研究員等的合作研究成果“Continuous directional water transport on the peristome surface of Nepenthes alata”(豬籠草口緣區表面液膜連續定向搬運機制)。該研究揭示了生物體表面結構無動力液膜搬運現象的原理,為機械表面/界面的仿生設計與生物制造奠定了理論與技術基礎。論文連接:http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7597/full/nature17189.html

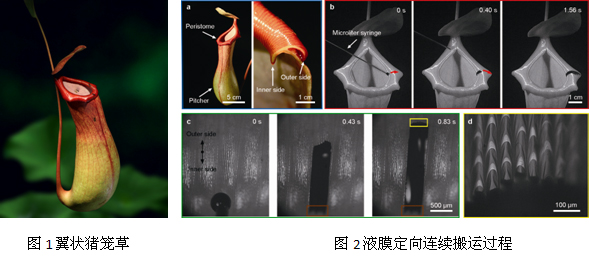

翼狀豬籠草(學名:Nepenthes alata),又名紅瓶豬籠草,是菲律賓特有的熱帶“食蟲植物”,其口緣區在濕潤環境下顯現出優異的濕滑特性,昆蟲很難駐足在口緣區,常會“失足”而滑落至捕蟲籠內而被捕食(圖1)。這一奇特生物現象吸引了科學家的興趣,但前期研究大多集中在如何模仿豬籠草類葉片濕滑特征,尚未對其表面潤濕特征進行揭示。

研究團隊深入分析了豬籠草口緣區表面微觀結構上的液膜鋪展過程,首次發現液膜定向連續搬運的神奇現象,提出了梯度泰勒毛細升、閉口梯度泰勒毛細升理論計算模型,揭示了液膜定向連續搬運機理(圖2),發展了傳統泰勒毛細升理論。進一步研究了表面親水、疏水特性對液膜定向搬運能力的影響規律,提出了基于楔形盲孔正向搬運、拱形邊緣反向阻止的液膜定向連續搬運仿生機械表面/界面設計原理,基于生物復制成形方法實現了逼真形貌的轉移制造。研究成果可應用于醫療器械、MEMS、航空航天等裝備的表面/界面自潤滑、抗磨損、防粘附等。

該研究得到了國家自然科學基金重大項目(51290292),面上項目(51175020、51475029)等的資助。

- 暫無相關新聞