百余年前,人們意外發現被細菌感染的癌癥病人的惡性腫瘤可以被治愈,因而提出了注射細菌治療癌癥的策略。當前將一些特定細菌改造成治療癌癥的新武器也成為抗癌研究的新熱點。比如,沙門氏菌具有抗癌效果,可以直接抗擊癌細胞。

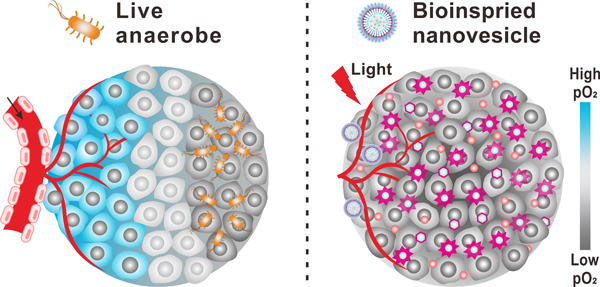

厭氧細菌只能在低氧分壓的條件下生長,如缺氧壞死的組織中。實體腫瘤中存在血管流通受阻和組織壞死的區域,特別有益于厭氧菌生長和增殖,這給運用厭氧菌治療腫瘤提供了天然的理想方案。但是厭氧菌僅能特異性的入侵和摧毀腫瘤的乏氧區域,而對腫瘤常氧區域的癌細胞作用不大。另外厭氧菌易導致氣性壞疽、肉毒中毒等病癥,安全問題也是基于厭氧菌的治療技術用于臨床轉化的壁壘之一。

最近,南京大學化學化工學院高分子化學與物理學科沈群東教授和北卡羅萊納大學教堂山分校與北卡羅萊納州立大學聯合生物醫學工程系的顧臻教授受啟發于厭氧菌的一些特性,共同研發出一種合成納米囊泡。它能夠模擬厭氧菌的功能,實現靶向遞送。這種納米囊泡在生理氧化還原和氧氣平衡條件的細胞中較穩定,一旦用光照打破平衡,將會顯示出一系列協同殺傷癌細胞的能力從而來增強抗癌功效。

在這項研究中,厭氧菌仿生納米囊泡能夠在腫瘤的厭氧區域被激活并殺死癌細胞,此外還能在腫瘤中后續制造厭氧微環境,進而觸發自身釋放藥物并激活藥物的抗癌能力。制得的納米囊泡不僅對厭氧環境敏感,還能夠通過光動力治療技術將氧氣轉變成活性氧物質(ROS),伴隨氧氣的消耗而不斷的產生厭氧環境。納米囊泡在制造的厭氧條件下繼續通過生物還原過程而被“激活”,引起納米囊泡崩解,釋放出運載的藥物Tirapazamine,這種生物還原型抗腫瘤藥物能在厭氧條件下發生生物還原反應產生大量自由基,進而殺傷癌細胞。將納米囊泡注射到肝癌動物模型體內后,厭氧菌仿生納米體系能有效抑制腫瘤生長。研究人員表示:“將會進一步評估該給藥體系的長期毒性。”該研究為智能響應藥物遞送系統的設計提供了新的策略。該厭氧菌仿生囊泡還能潛在用于治療與乏氧相關的疾病,比如缺鐵性中風。

南京大學化學化工學院博士研究生錢程根和豐培堅為論文并列第一作者。該工作得到國家自然科學基金、長江學者和創新研究團隊項目、中國國家留學基金項目以及南京大學優秀博士研究生創新能力提升計劃A的支持。相關工作發表在Angew. Chem. Int. Ed. 2017, DOI: 10.1002/anie.201611783,并被選為熱點文章(Hot Paper)和內封面文章。

原文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201701131/full