最近,南方科技大學材料科學與工程系副教授郭旭崗課題組在全聚物太陽能電池(all-polymer solar cells)受體材料設計方向取得最新研究成果,這項成果在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)在線發表,題目為“Effects of Bithiophene Imide Fusion on the Device Performance of Organic Thin-Film Transistors and All-Polymer Solar Cells”。

有機太陽能電池是新一代清潔能源中的研究焦點,通常利用富勒烯等小分子作為受體材料。但是富勒烯的化學結構相對固定,其分子能級和光學吸收難以調節,并且穩定性較差。采用聚合物作為受體材料為解決以上問題提供了有效方案,進而有望實現更高的能量轉換效率。當前,聚合物受體材料的研發主要集中在基于酰亞胺結構的有機半導體上。酰亞胺具有強拉電子效應并帶來溶解性可調等特征,迄今為止高性能n-型聚合物半導體材料都帶有酰亞胺基團,其中基于萘酰亞胺和苝酰亞胺受體材料的電池性能在全聚物太陽能電池中處于領先地位。研發具有新穎結構的聚合物受體材料,并建立材料結構-器件性能關聯,對于進一步提升全聚物太陽能電池性能具有重要意義。

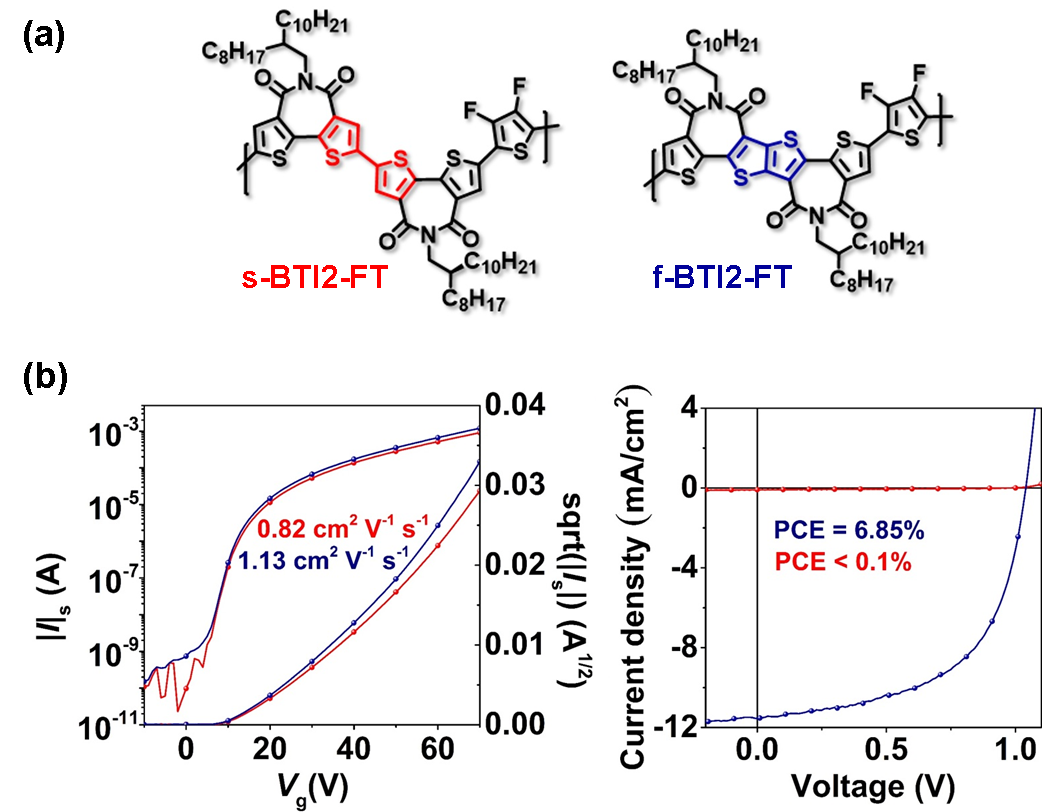

在該論文中,郭旭崗課題組設計了兩種基于雙噻吩酰亞胺的n-型聚合物受體材料(見圖a)。這兩種材料在場效應晶體管中都能達到1 cm2 V?1 s?1 左右的電子遷移率,但是其分子結構的微小變化對太陽能電池性能有巨大影響。研究發現,通過并環的方式將雙噻吩酰亞胺結合起來,能夠極大的提升聚合物太陽能電池的器件性能,能量轉換效率最高可達到6.85%,同時實現較大的開路電壓1.04 V(見圖b),這是萘(苝)酰亞胺體系以外的聚合物太陽能電池的最好結果。

圖1. (a)雙噻吩酰亞胺受體材料的化學結構;(b)晶體管器件性能(左)和 全聚物太陽能電池器件性能(右)

通過一系列材料和器件表征手段發現,雙噻吩酰亞胺并環使得聚合物半導體具有更窄的帶隙、更低的導帶能級、更高的共面性和結晶度,從而使得并環聚合物半導體具有更高的電子遷移率。同步輻射表明,并環使得高分子半導體在場效應晶體管和太陽能電池器件中具有更合適的分子空間取向(圖 2),從而有利于電荷的有效提取,取得更大的電流值和實現更高的能量轉化效率。研究結果表明并環設計是實現高性能聚合物n-型材料的有效途徑,為新型受體材料設計提供重要參考依據。

圖 2. 聚合物半導體薄膜的二維掠入式寬角X衍射圖。

郭旭崗課題組博士后王英鋒和碩士生閆政龍為該論文的共同第一作者,高級研究學者郭晗對材料進行了場效應晶體管性能表征,本科生凌少華參與部分材料合成工作,本科生周鑫完成材料計算。合作作者包括韓國高麗大學Han Young Woo教授(同步輻射),南科大物理系戴俊峰助理教授等(光譜研究)。該項研究得到國家自然科學基金、深圳市孔雀團隊、深圳市重點實驗室、校長基金等項目的支持。

論文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201708421/full

- 四川大學彭強教授團隊 Adv Sci:全聚物太陽能電池效率突破17.41% 2022-06-29

- 南方科技大學何鳳教授課題組AFM:異構化效應在全聚物太陽能電池中的應用 2021-04-25

- 南昌大學/江西師大陳義旺課題組 AM:通過圖案半月板控制溶液流動有助于延長激子擴散長度-準平面異質結有機太陽能電池效率接近20% 2025-05-22

- 南科大何鳳教授、華科大邵明教授 Angew:新型柔性連接電子受體助力高性能可拉伸有機太陽能電池 2025-03-13

- 西工大劉劍剛教授團隊 AEM:控制第三組分分布實現高性能三元有機太陽能電池 2025-03-10