進入火器時代后,古代戰(zhàn)爭中用來對付刀、矛、弓箭等冷兵器的盔甲漸遭淘汰,但人們并沒有放棄對身體防護裝備的追求。于是,防彈衣做為一種重要的個人防護裝備出現了。

最好的防彈衣總穿在罪犯身上

槍、炮等火器出現后,對防彈衣最感興趣的不是軍隊,而是罪犯,最有名的例子發(fā)生在19世紀80年代的澳大利亞。那時,以內德·基利為首的一伙匪幫嘯聚山林與英國維多利亞王朝作對。英國政府發(fā)出懸賞令,給每個匪幫幫眾的人頭標價8000英鎊。為了在圍剿中生存下來,基利將耕地用的犁縫綴在一起制造出幾件簡易防彈衣。這些防彈衣每件重達44千克,穿戴者雖然行動不便,但能有效防護自己的軀干、上肢和大腿。最終,基利和手下四大匪頭被包圍在一家旅館內。盡管警察的子彈沒有一顆能打穿他們的防彈衣,但手腳等防彈衣防護不到的地方卻被亂槍打穿,終被警察抓獲。

盡管基利的防彈衣效果不錯,但沉重的鋼鐵穿上后行動非常不便,于是人們開始尋質輕柔軟的防彈材料。其實早在19世紀60年代,朝鮮攝政王興宣大院君為抗擊法國入侵,就曾命人用10層以上的棉花纖維制作出能防子彈的“棉質背甲”。1871年,美國海軍入侵朝鮮江華島時,繳獲了一件“棉質背甲”并驚為天物,運回國珍藏在博物館中直到2007年歸還韓國。

1881年,美國物理學者喬治·古德法羅聽說有個商人遭槍擊后毫發(fā)無損,原因是他折疊起來放在胸口衣袋中的絲綢手絹擋住了子彈。經過6年的潛心研究,古德法羅終于寫成一篇題為《論絲綢的防彈性》的論文,并開始嘗試用絲綢纖維制作類似中世紀軟鎧甲的防彈衣。

接觸到古德法羅的研究成果后,從烏克蘭移居美國的年輕人卡茲米爾茲·齊格倫也開始探索軟質防彈衣的奧秘。1893年,洛杉磯市市長遇刺后,齊格倫的第一件商用防彈衣也問世了。這款4層防彈衣厚約3.2毫米,全部由絲綢纖維制成,可抵御那個時代大多數低速子彈。為證明這件防彈衣的效果,齊格倫親自穿上它在芝加哥做了一次試驗,讓一名槍手用左輪手槍近距離向自己射擊,結果子彈全部被防彈衣擋下。

齊格倫試驗后不久,一名波蘭發(fā)明家也制造出同樣質地的防彈衣并在實戰(zhàn)中得到驗證——從一名刺殺者槍下救了西班牙國王阿方索十三世一命。此后,絲質防彈衣名聲雀起。盡管買這樣一件“盔甲”在當時要花費800美元,但很多人都趨之若騖。當然,最大的買家是當時財大氣粗的各大匪幫。

基利等人用犁片制作的防彈衣,上面的彈痕清晰可見

金屬防彈衣“減肥”能防9毫米子彈

1914年6月28日,奧匈帝國王儲弗朗茨·斐迪南大公視察薩拉熱窩。大公此行身穿絲質防彈衣,自認萬無一失,但不料槍手向他裸露在防彈衣外的脖子連開數槍。曾救過西班牙國王性命的防彈衣這次沒能護住斐迪南大公,第一次世界大戰(zhàn)從此爆發(fā)。

據英軍醫(yī)療部門戰(zhàn)后的估算,如果士兵配發(fā)了有效的防彈裝具,將有3/4的戰(zhàn)場損傷能夠得以避免。不過戰(zhàn)前流行的絲制防彈衣防彈不僅防彈能力有限,而且價格昂貴,在戰(zhàn)壕中容易變質,所以金屬制防彈衣仍是軍隊的首選。

第一支正式裝備防彈衣的是1915年英國軍隊。當時,英國陸軍設計局研制出一種“護身甲”。這是一種重達9千克的鋼絲馬甲,雖然能起防彈作用,但重量太大,步兵穿上它,打仗很不方便。因此,“護身甲”主要配發(fā)給轟炸機飛行員,以保護他們在空中不受子彈或彈片傷害。為了吸取斐迪南大公遇難的教訓,部分“護身甲”還附加了“脖套”,能保護穿戴者的脖子和肩膀抵御每秒約183米的高速子彈。

“龍蝦甲”。

1916年,德國也為本國的軍隊正式配發(fā)了防彈衣。這種防彈衣由硅鎳合金制成,由4塊縫綴在一起的合金片組成,穿在身上狀似龍蝦,因此被稱為“龍蝦甲”。“龍蝦甲”同樣重量過大,很影響行軍和打仗,德軍只能把它發(fā)給衛(wèi)生兵或很少移動位置的機槍兵。其間,美國制造出了防彈效率最高的防彈衣。這種由鉻鎳合金制成的防彈衣被稱為“布魯斯特護身甲”,可抵御“劉易斯”重機槍子彈,但重量高達18千克,很顯然不適于步兵作戰(zhàn)。

戰(zhàn)爭結束后,沉重、僵硬的金屬防彈衣再次退出潮流,多層棉制或布制防彈衣再次大行其道。相比大戰(zhàn)前的絲制防彈衣,棉制或布制防彈衣雖然效果有所不如,但勝在價格便宜。美國的許多黑幫成員紛紛購入,導致警方的小口徑手槍或步槍在他們面前失去了作用,不得不改用威力更大的槍彈。

二戰(zhàn)爆發(fā)后,軍用防彈衣的需求重新高漲起來,防彈材料又回歸金屬。由于技術的進步,新式金屬防彈衣的重量大大減輕。美軍裝備研究部門用各種材料試驗后發(fā)現,錳鋼是最便宜的單兵防彈材料。用這種材料制成的防彈衣重量僅為4千克,另外,研究還試制成功一種更輕的陶瓷防彈衣。但這兩種防彈衣質地很硬,雖然防彈效果不錯,卻影響身體自如彎曲,因此還是無法普遍使用。

在美國研制出輕質金屬防彈衣的同時,蘇軍也小范圍裝備了SN-42鋼制防彈衣。這種防彈衣厚2毫米,重3.5千克,可抵御德軍MP-40沖鋒槍在100米外發(fā)射的9毫米子彈,在斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)中發(fā)揮了重要作用。但對野戰(zhàn)步兵來說,SN-42的重量還是有點大了。

蘇軍在巷戰(zhàn)中使用的SN-42防彈衣。

比鋼鐵還堅韌的“凱夫拉”

二戰(zhàn)末期,美國陸軍開始研制非金屬防彈衣,掀起了單兵防護裝備領域的革命。當時,美軍共開發(fā)出兩種產品,一種是硬質塑料纖維防彈衣,性能雖好但重量超標,最終沒有列裝;另一種則為以柔克剛的尼龍防彈衣。

據說,尼龍防彈衣的靈感源自一則新聞:“紐約布魯克林黑人區(qū)內發(fā)生一場槍戰(zhàn),一肉鋪老板遭搶劫時與強盜對射。老板身中數彈卻安然無恙。”原來,這位老板是個大胖子,厚厚的脂肪層幫他擋住了子彈。受這則新聞啟發(fā),科學家在研究防彈衣時開始從一味追求堅硬向以柔克剛方面下功夫,并發(fā)現12層特制尼龍纖維布可收到一定防彈效果。而朝鮮戰(zhàn)爭的實戰(zhàn)表明,尼龍防彈衣的強度不足以抵御步槍子彈射擊。上甘嶺戰(zhàn)役期間,身著防彈衣的美軍面對志愿軍冷槍手依然損失慘重,以致后來在潮濕炎熱的越南戰(zhàn)場上,美軍士兵都不愿穿這種“雞肋”。

20世紀70年代,終于出現了一種非常理想的防彈衣材料——“凱夫拉”。“凱夫拉”是一種軟性纖維,既柔軟如棉又堅韌如鋼。據測定,它的強度是同等質量鋼鐵的5倍,密度僅為1/5。用這種材料制成的新式防彈衣穿在身上,既柔軟伸屈自如,又有很強的防彈能力。

由于用“凱夫拉”制作的防彈衣比尼龍防彈衣重量輕、防彈性能好,所以受到了許多國家軍隊和警察的青睞。數據顯示,截止到2006年,僅美國就有超過2000名警察在“凱夫拉”防彈衣保護下幸存。近年來多次局部戰(zhàn)爭的實例也證明,“凱夫拉”防彈衣確實是士兵們的“裝甲衛(wèi)士”。

據報道,曾有5名美國海軍陸戰(zhàn)隊員在黎巴嫩首都貝魯特街頭巡邏時遭遇手榴彈襲擊。由于士兵們都穿著“凱夫拉”防彈衣,手榴彈在他們附近爆炸后并未造成死亡和重傷,只有未受防彈衣防護的上下肢受了輕傷。

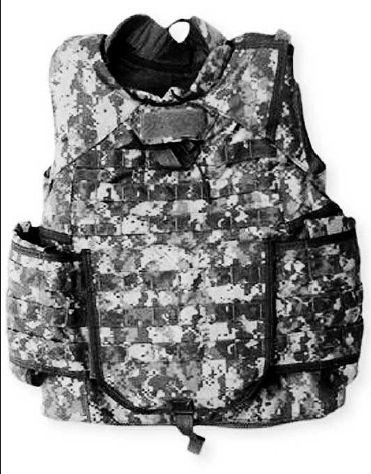

“凱夫拉”防彈衣。

隨著槍彈性能越來越先進,各國科學家也開發(fā)了一些特殊的防彈衣進行防范。

防電子防彈衣:

不僅能夠防彈,還能捕捉來襲炮彈發(fā)出的信號,并在幾微秒內處理產生干擾信號,使炮彈引信受騙上當,在距離目標幾百米的地方提前爆炸。

蜘蛛絲防彈衣:

生活在拉美許多國家的一種名叫“金眼”的蜘蛛,吐出的絲有非常好的強度和彈性,是制作防彈衣的理想材料。美國軍方正在對其進行研發(fā),準備利用人工方法產生蛛絲,并采用生物基因工程技術生產絲纖維蛋白物,與蜘蛛絲混合后生產制作“蛛絲防彈衣”。

液體防彈衣:

2006年8月英國媒體開始報道剪切增稠液體防彈衣,之后不少國家進行研發(fā),但并非在液體水晶中提煉出纖維,而是用納米二氧化硅加入到聚乙二醇里形成剪切增稠液體,之后將該液體灌輸在凱夫拉織物間制作成剪切增稠液體防彈衣。 液體防彈衣的最大好處是因為其柔軟而能制作全身防護的防彈衣。研究人員在試驗中發(fā)現,新型液體防彈衣的防彈效果高出普通凱夫拉防彈衣3倍以上。同時這種防彈衣的厚度比普通防彈衣減少了大約45%,更輕更小,穿起來更加靈活。

- 全新聚合物聚氨酯脲(PUU)打造新一代防彈衣 2017-10-17

- PBO纖維:做防彈衣的超級纖維 2016-12-12

- “蝙蝠俠”防彈衣望走進現實 2016-05-11