廣州大學林璟副教授等研究人員于2018年1月在美國化學學會《ACS Applied Materials & Interfaces》雜志上發表的論文“Durably Antibacterial and Bacterially Antiadhesive Cotton Fabrics Coated by Cationic Fluorinated Polymers”成功入選全球前1%ESI高被引論文,截止2018年9月,Web of Science數據庫顯示該文獻已經被引用20次。

研究者們為化學化工工業、食品工業、臨床醫學、生物醫用材料、生化工程、海洋船舶防腐防污、工業和飲用水安全等研究和應用領域中涉及的一個“不良”細菌微生物的黏附危害重大問題開展了系列研究,該成果特別針對粗糙和多微孔結構表面抗微生物黏附欠缺問題,提出了高分子聚合物接枝自行合成的抗菌功能單體實現抗菌以減少細菌因繁殖產生更多的黏附,并在多微孔結構表面構筑疏水疏油聚合物層實現高效防細菌黏附,突破了粗糙和多微孔結構表面抗黏附欠缺的難題,并提出了織物表面的抗菌和防黏附模型,其構筑和研究過程示意圖如圖1所示。

圖1 抗菌防黏附織物構筑示意圖

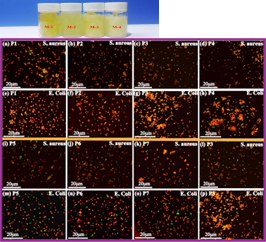

圖2不同結構和含量抗菌單體聚合物膜的抗菌熒光顯微鏡

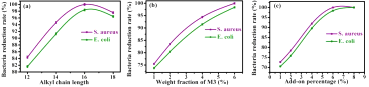

研究結果表明:自行分子設計合成的反應型抗菌季氨鹽單體引入織物整理聚合物中,對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌最優抗菌率分別達到99.98%和98.36%(見圖2和圖3),且抗菌率與分子結構、含量、抗菌聚合物在織物的上漿率具有關聯性規律(見圖3)。此外,發現隨著含氟量的增加,也可顯著提高抗菌織物的抗菌活性(見圖4)

圖3不同烷基鏈抗菌織物的抗菌率 (a), 不同抗菌單體含量抗菌織物的抗菌率(b), 不同上漿率抗菌織物的抗菌率(c).

圖4 不同含氟量對織物抗菌率影響圖(a)和抗菌織物F3(b)及F9(c)SEM-EDX

關于防細菌黏附性:有趣的發現更加疏水的織物表面(具有更大的水接觸角)具有更高的抗菌防黏附率,對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的最大防黏附率達到99.63%和99.14%(見圖5),其原因在于氟元素能夠牽移至織物涂層的表面(見圖4),從而導致獲得更低的表面張力(圖5)和使得粗糙的織物表面變的更光滑(見圖6),疏水疏油特性使得具有更高的防細菌黏附性(圖7)。

圖5不同含氟量的抗菌織物的抗菌防黏附率,水接觸角,表面能

圖6未整理和整理織物的3D形貌對比圖

圖7細菌黏附在空白織物和不同含氟織物表面SEM

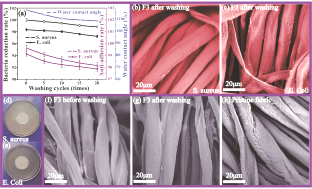

此外,抗菌織物的抗菌耐久性和防黏附耐久性通過加速洗滌測試結果顯示,20次加速洗滌后的抗菌織物抗菌率對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌分別為98.83%和97.23%,保持了一個較低的下降率1.15%,細菌防黏附率只下降了1.5%(圖8)進一步證實了抗菌織物具有較好的抗菌耐久性和防細菌黏附耐久性。其原因是由于設計的抗菌單體能夠接枝共聚與樹脂體系使得抗菌活性物不溶出,不會隨時間變化而散失,且洗滌后織物表面的水接觸角改變小于10度,耐洗性較好,并提出了抗菌和防細菌黏附性作用模型如圖9所示。

圖8 F3的抗菌率和抗黏附率和F3表面的水接觸角(a), 20次加速洗滌后細菌在F3織物表面的SEM圖(b和c分別為金黃色葡萄球菌和大腸桿菌), F3織物的抑菌圈 (d和e分別為金黃色葡萄球菌和大腸桿菌), 抗菌織物的表面形態(f和g分別為洗滌前和洗滌后)和未改性的織物(h)

圖9(a)抗菌織物的抗菌模型,TEM圖((b)和(c)分別為原始的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌; (d)和(e)分別為處理12小時后金黃色葡萄球菌和大腸桿菌; (f)和(g)分別為處理24小時后金黃色葡萄球菌和大腸桿菌

論文鏈接:

Durably Antibacterial and Bacterially Antiadhesive Cotton Fabrics Coated by Cationic Fluorinated Polymers, ACS Applied Materials & Interfaces, 2018,10(7):6124–6136.

- 西南大學康燕堂/徐立群/徐琨 Adv. Mater.:空心普魯士藍納米框架仿生增強梯度抗菌涂層 2025-07-01

- 蘇大李剛、附一院李峰和附四院沈罡 IJBM: 兼具抗菌和抗狹窄功能的載藥可降解輸尿管支架 2025-06-29

- 青島大學于冰教授團隊 Small:具有快速止血和廣譜抗菌特性的寡肽水凝膠用于加速傷口愈合 2025-06-03

- 廣州大學林璟團隊《Chem. Eng. Sci.》:含細菌、染料和金屬離子復雜廢水的處理技術 2022-04-18

- 廣州大學林璟課題組JMCA:一種可在任意材料表面實現防黏附抗生物膜的新戰略 2019-11-04

- 南京理工大學傅佳駿教授/徐建華副教授團隊 Adv. Mater.:多功能微孔結構設計實現既柔又韌的自修復材料 2024-11-12

- 陜科大馬忠雷副教授和西工大張廣成教授:基于微孔結構與隔離結構多層次結構設計的輕質、柔性且高靈敏聚合物基應變傳感復合材料 2020-11-30