近日美國化學(xué)學(xué)會國際頂級期刊《Journal of the American Chemical Society》(JACS)刊發(fā)了華中科技大學(xué)武漢光電國家研究中心舒學(xué)文教授與化學(xué)與化工學(xué)院朱錦濤教授、南京郵電大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院趙強(qiáng)教授合作論文“細(xì)胞穿膜肽轉(zhuǎn)運(yùn)非共價連接的熱致延遲熒光納米粒子用于時間分辨的發(fā)光成像”(“Cell-Penetrating Peptides Transport Noncovalently Linked Thermally Activated Delayed Fluorescence Nanoparticles for Time-Resolved Luminescence Imaging”)。舒學(xué)文教授、朱錦濤教授和趙強(qiáng)教授為共同通訊作者,華中大武漢光電國家研究中心博士后朱澤策和化學(xué)與化工學(xué)院博士后田迪為論文共同第一作者;華中大為論文第一單位。

具有長壽命激發(fā)態(tài)的熒光磷光探針在時間分辨(time-resolved)生物成像中具有重要的應(yīng)用。相對于穩(wěn)態(tài)熒光成像,時間門控成像(time-gated imaging)或熒光壽命成像(luminescence lifetime imaging)等時間分辨技術(shù)可以選擇性檢測長壽命的發(fā)光,達(dá)到去除散射光和生物自熒光干擾的目的。大多數(shù)長壽命激發(fā)態(tài)的生物探針為過渡金屬配合物或無機(jī)金屬粒子材料,主要是磷光材料。為了避免過渡金屬的毒副作用,人們一直在發(fā)展無金屬的長壽命激發(fā)態(tài)材料。延遲熒光(Thermally Activated Delayed Fluorescence,TADF)材料是近些年發(fā)展的一類重要的非金屬熒光材料,在有機(jī)發(fā)光二極管領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。這類材料的長壽命熒光源于激發(fā)三重態(tài)的反向系間竄越,其壽命通常在微秒至毫秒量級,與一般的過渡金屬配合物的激發(fā)態(tài)壽命相當(dāng),因而是非金屬型長壽命激發(fā)態(tài)探針的強(qiáng)力候選。

然而,分子運(yùn)動容易導(dǎo)致延遲熒光激發(fā)態(tài)的非輻射弛豫,而且激發(fā)三重態(tài)易被氧分子猝滅,導(dǎo)致其在溶解狀態(tài)下的的發(fā)光較弱,難以運(yùn)用在生物成像中。近些年雖然有一些工作嘗試將延遲熒光分子探針用于時間分辨的生物成像,但是應(yīng)用范圍非常有限。為此,人們發(fā)展了延遲熒光納米探針,使用兩親聚合物包裹疏水的延遲熒光分子形成納米粒子,進(jìn)而用于生物成像。但是,這些納米粒子大多缺乏生物相容性,不能快速進(jìn)入細(xì)胞,以至于需要數(shù)小時的孵育時間,不利于實時熒光成像。

基于上述背景,本工作首次將細(xì)胞穿膜肽(Cell-Penetrating Peptides)用于延遲熒光納米粒子的細(xì)胞跨膜轉(zhuǎn)運(yùn):構(gòu)建了一條由六聚苯丙氨酸、六聚甘氨酸和八聚精氨酸組成的一條兩親性穿膜肽,用于組織延遲熒光納米粒子(圖1)。該肽鏈的八聚精氨起穿膜作用,六聚苯丙氨酸為疏水端,可通過非共價的疏水作用結(jié)合一些水不溶的延遲熒光分子。通過一步自組裝的方法,該肽鏈可以與三個經(jīng)典的疏水延遲熒光分子分別組裝形成不同熒光顏色的納米粒子。

圖1、兩親性穿膜肽與延遲熒光分子組裝形成納米粒子

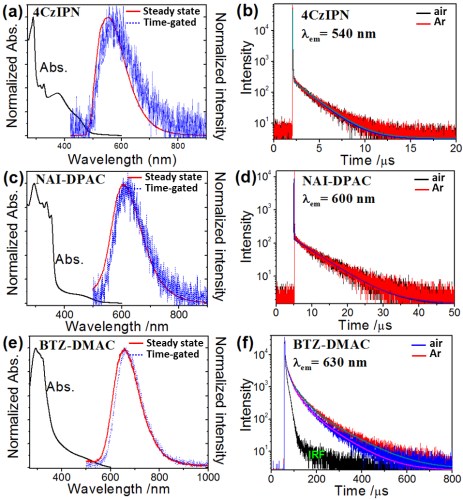

經(jīng)過方法優(yōu)化,可形成粒徑在90-300 nm范圍內(nèi)的粒子,在這些粒子表面附著的穿膜肽作用下,這些粒子可以較好分散在水溶液中,并可以較快進(jìn)入細(xì)胞。熒光共聚焦成像和流式細(xì)胞術(shù)結(jié)果表明,經(jīng)過5分鐘孵育就可以檢測到細(xì)胞內(nèi)有這些粒子的熒光信號,充分說明了穿膜肽可介導(dǎo)非共價連接的粒子進(jìn)行跨膜轉(zhuǎn)運(yùn)。此外,由于疏水分子聚集在粒子內(nèi)部,可以有效抑制氧分子的擴(kuò)散和分子的非輻射熱弛豫,因而這些粒子在室溫有氧條件下也具有長壽命的延遲熒光,粒子在有氧條件下的壽命在微秒級以上,通過幾十到數(shù)百納秒的延遲,這些長壽命發(fā)光信號可以與散射光、短壽命自熒光區(qū)分開來(圖2)。時間分辨熒光成像結(jié)果表明,經(jīng)過1小時的孵育后,可以顯著檢測到細(xì)胞內(nèi)的長壽命熒光信號(圖3)。

圖2、納米粒子分散液的吸收、穩(wěn)態(tài)和延遲的熒光光譜(a、c、e),及發(fā)光隨時間的衰減變化 (b、d、f)。[4CzIPN] = [NAI-DPAC] = [BTZ-DMAC] =12.5 μg/mL。

圖3、納米粒子用于時間分辨的細(xì)胞熒光成像。[4CzIPN] = [NAI-DPAC] = [BTZ-DMAC] = 1.6 μg/mL.

相對于其它方法制備的延遲熒光納米粒子,這些粒子具有較快的穿膜速率。相對于共價修飾穿膜肽的熒光探針,該工作僅用一條穿膜肽實現(xiàn)了三種非共價連接的分子進(jìn)入細(xì)胞,其操作方法更簡便,成本更低。

這種方法可以用于其它疏水分子或粒子的跨膜轉(zhuǎn)運(yùn),即不需要對現(xiàn)有的延遲熒光分子進(jìn)行化學(xué)修飾就可以將其用于細(xì)胞的時間分辨成像,對降低散射光和生物自熒光干擾方面具有重要的意義。此外,這種兩親性穿膜肽的設(shè)計思路有望運(yùn)用到其它肽鏈的設(shè)計中,并在熒光、藥物分子和納米粒子的跨膜運(yùn)輸方面具有潛在的應(yīng)用。

該工作得到國家自然科學(xué)基金(51603152,51525302,61775074,61825503)和中國博士后基金(2017M620315,2018T110757)的資助。