分子凝膠功能化方面

凝膠類軟物質是房喻教授課題組長期堅持的一個重要研究方向。在該領域,課題組率先將分子凝膠引入推進劑的研制,解決了高分子基凝膠推進劑因剪切粘度過高而影響霧化燃燒這一航天界公認的難題,“為新一代凝膠推進劑的研制奠定了堅實基礎(相關項目鑒定語)”。在高能量密度材料研究領域,應用分子凝膠技術解決了嚴重制約該類材料制備和應用的懸浮體系穩(wěn)定化這一“卡脖子”問題,“在國內率先提出了多相云爆劑凝膠化思想,研制了相應的穩(wěn)定劑,建立了公斤級多相云爆劑,為我國高能材料制備技術進步做出了突出的貢獻(相關項目鑒定語)”。

以分子凝膠為介質開展結晶研究是分子凝膠領域新近發(fā)展起來的一個重要研究方向。該方法通常將一定量待結晶物與小分子膠凝劑混合在合適溶劑中加熱完全溶解,冷卻形成凝膠后恒溫保持至結晶完成為止。與溶液介質不同,小分子膠凝劑通過超分子弱相互作用自組裝形成的三維網(wǎng)絡結構使包含其中的溶劑整體喪失流動性,減少了溶劑擴散或對流對晶核形成的影響,降低了晶核沿容器壁隨機生長的幾率,客觀上為結晶過程提供了更為穩(wěn)定的介質環(huán)境。此外,小分子組裝體具有類似晶體結構的局部有序性,可為化合物晶核形成提供類似“母晶”衍生“子晶”的活性表面。分子凝膠具有可設計性強、膠凝溶劑寬泛、凝膠力學性能可調與刺激相變可控等優(yōu)點,可為有機或無機化合物提供更為豐富的結晶介質(Langmuir,2016,32, 12805;Soft Matter,2017,13, 8609.),在半導體晶體可控生長與固體藥物晶型控制等方面具有潛在的應用價值,是分子凝膠功能化方面的又一重要發(fā)展方向。

近期,房喻教授課題組利用分子凝膠三維網(wǎng)絡結構的空間限域效應及反溶劑誘導富勒烯晶核形成策略,成功實現(xiàn)了一維富勒烯晶體的可控生長(直徑與長度可控,Adv. Mater.,2019,31, 1808254,影響因子21.95)。該研究工作通過改變膠凝劑濃度、富勒烯濃度、反溶劑種類等因素有效調節(jié)富勒烯、溶劑與反溶劑在分子凝膠介質中的傳質速率,抑制了溶劑擴散或對流對晶核形成的影響,顯著降低了富勒烯晶核沿凝膠纖維三維網(wǎng)絡結構隨機生長的幾率,成功實現(xiàn)了一維富勒烯晶體在凝膠介質里沿反溶劑滲透的方向生長,富勒烯晶體的長度(L)及長度直徑比(L/D)均可根據(jù)實際需要實現(xiàn)有效調控(L可長達 70 mm,L/D可高達70, 000)。

在晶體可控生長的基礎上,課題組與華中科技大學翟天佑教授團隊合作系統(tǒng)考察了富勒烯一維晶體的光電性能。研究結果表明富勒烯晶體表現(xiàn)出優(yōu)異的光電性能與良好的穩(wěn)定性(響應度:2595.6 mA W?1;探測率:2.7 × 1012Jones;開關比:540;量子效率:800%;穩(wěn)定性:不低于6個月),進一步證實了凝膠結晶法在高質量晶體培養(yǎng)中的突出優(yōu)勢,為后續(xù)相關研究奠定了堅實基礎。

該研究工作不僅是分子凝膠功能化的一項重要突破,同時也為高質量一維有機半導體晶體的可控生長提供了又一新型有效的方法。該論文共同通訊作者為劉凱強研究員、翟天佑教授與房喻教授,陜西師范大學為第一署名單位。

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201808254

氣相傳感方面

近年來,面對高靈敏探測技術的重大需求,氣相傳感器的創(chuàng)制、研發(fā)引起了國際社會的高度重視,特別是在美國政府提出的“電子狗鼻計劃”、“真鼻計劃”、“Cell-All”和“原子到產品”計劃等項目的推動下,相關研究取得了突飛猛進的進展。薄膜基熒光傳感器是繼離子遷移譜之后,國際公認的有望替代嗅爆犬、緝毒犬和疾病診斷犬的新一代微痕量氣相探測技術。而用于氣相探測的薄膜基熒光傳感器必須立足于高性能熒光敏感薄膜的創(chuàng)制。

在過去的二十年里,房喻教授課題組一直致力于熒光敏感薄膜材料的創(chuàng)制、傳感薄膜的器件化以及薄膜器件的陣列化研究工作,發(fā)展了一系列熒光敏感薄膜材料,成功研制了爆炸物、毒品等有害物質高性能熒光傳感器和探測設備,自主搭建了材料性能評價與原型設備研制共享平臺。相關產品在十九大、G20峰會、博鰲論壇、港珠澳大橋開通典禮、外國元首接待,以及中央軍委、烏干達總統(tǒng)府、深圳地鐵等重大活動或重要場所安全保衛(wèi)中發(fā)揮了重要作用,最近相關產品開始列裝部隊。

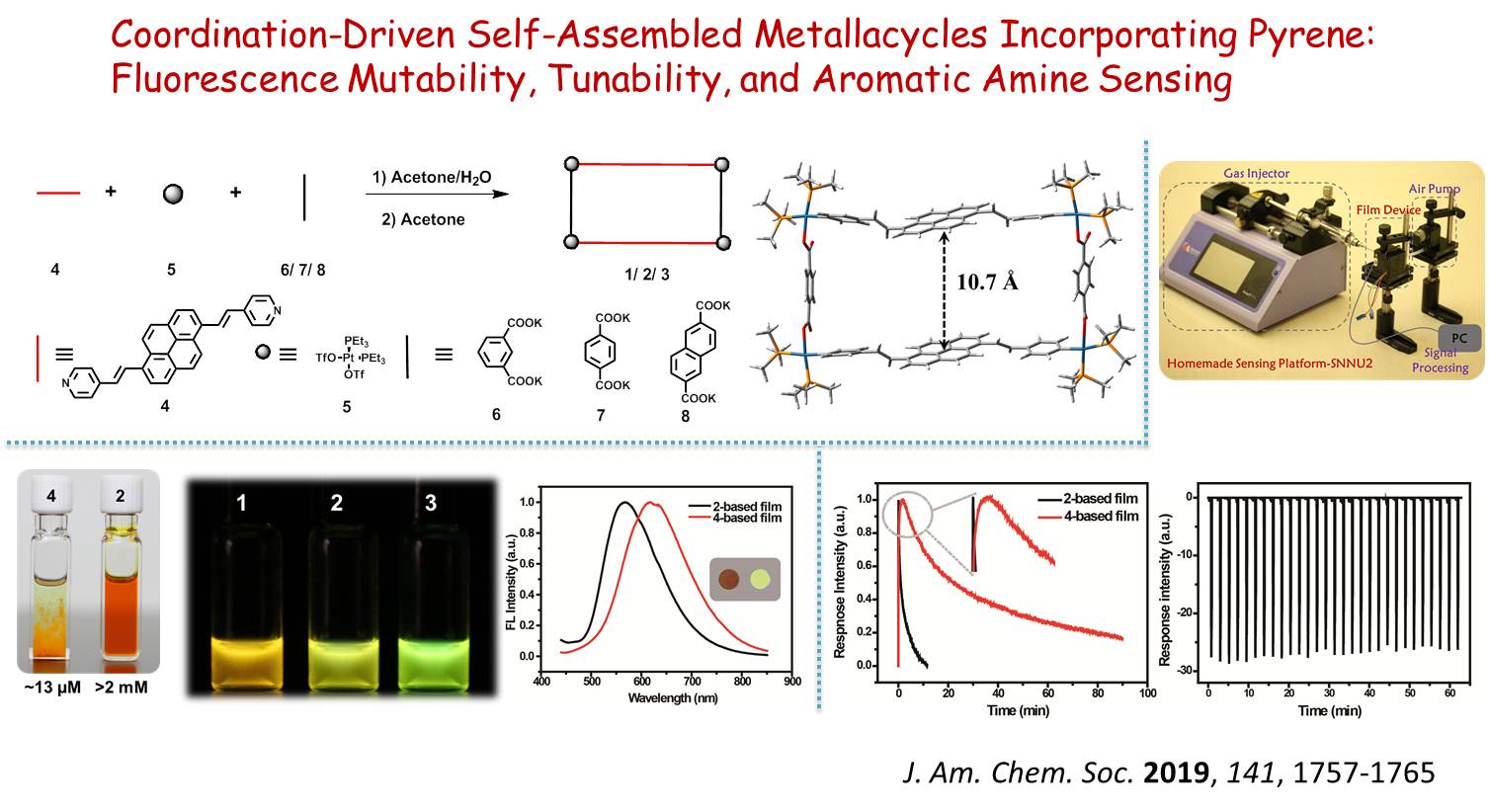

在高性能敏感薄膜材料取得系列重要研究進展(Chem. Sci.,2018,9, 1892;Nature Commun.,2018,9, 1695;ACS Appl. Mater. Interfaces,2018,10, 35647;Anal. Chem.,2018,90, 14088; Chem. Commun.,2018,55, 941;Adv. Mater. Technol.,2019, 1800644;Adv. Mater. Technol.,2019, DOI: 10.1002/ admt.201900109.)的基礎上,房喻教授課題組與美國猶他大學的Peter J. Stang教授合作,借助其定向配位構筑超分子復合物的策略制備了一系列具有熒光活性的金屬配位大環(huán),大環(huán)的形成賦予了熒光單元一系列優(yōu)異的性質:(1)與配體相比較,金屬配位顯著阻礙了具有大共軛結構的配體間的芳香聚集,極大的增加了配體的溶解性;(2)通過連接臂替換實現(xiàn)了大范圍調控體系的熒光行為;(3)與配體相比較,硅膠板擔載金屬配位大環(huán)的熒光量子產率獲得顯著提升;(4)硅膠板擔載金屬配位大環(huán)薄膜熒光性質對芳香胺的存在十分敏感。利用大環(huán)形成帶來的獨特優(yōu)勢,本工作成功發(fā)展了一套靈敏度高、響應速度快、回復時間短,且可長時間穩(wěn)定使用的薄膜基芳香胺熒光氣相傳感器。該工作近期在化學領域頂級期刊上全文發(fā)表(J. Am. Chem. Soc.,2019,141, 1757,影響因子14.357),論文第一作者為陜西師范大學應用表面與膠體化學教育部重點實驗室博士研究生常興茂同學,房喻教授與Peter J. Stang教授為共同通訊作者,陜西師范大學為第一署名單位。

文章鏈接:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/jacs.8b12749

以上研究受到了國家自然科學基金委員會、“111”引智計劃和中央高校自主科研經(jīng)費等的支持。