填料導電網絡在外界刺激力場作用下的形態結構變化,為高性能力敏傳感材料的設計與制備提供重要途徑。但現有工作主要針對不同微納結構設計對材料電阻響應行為影響規律的實驗評價,對力場作用下材料微觀結構的演變機制及結構-性能構效關系尚不清楚,導致現有柔性傳感材料的設計與制備缺乏有效理論指導。

仿真模擬結合實驗驗證是研究材料形態結構力場演變與構效關系的重要方法,但現有仿真體系失真、低效、復雜結構模擬困難,無法高效完整地統計并呈現導電網絡隧道節點分布。

針對這一問題,四川大學高分子研究所張新星研究員團隊通過設定限定條件的迭代優化策略創建填料導電網絡仿真模型,實現對復雜微納結構的準確模擬,采用坐標變換與插值近似方法將模擬體系中的隧道節點分布可視化呈現,首次實現了填料導電網絡力場演變行為的直觀可視化呈現,為高性能柔性傳感材料的設計與制備提供理論指導。

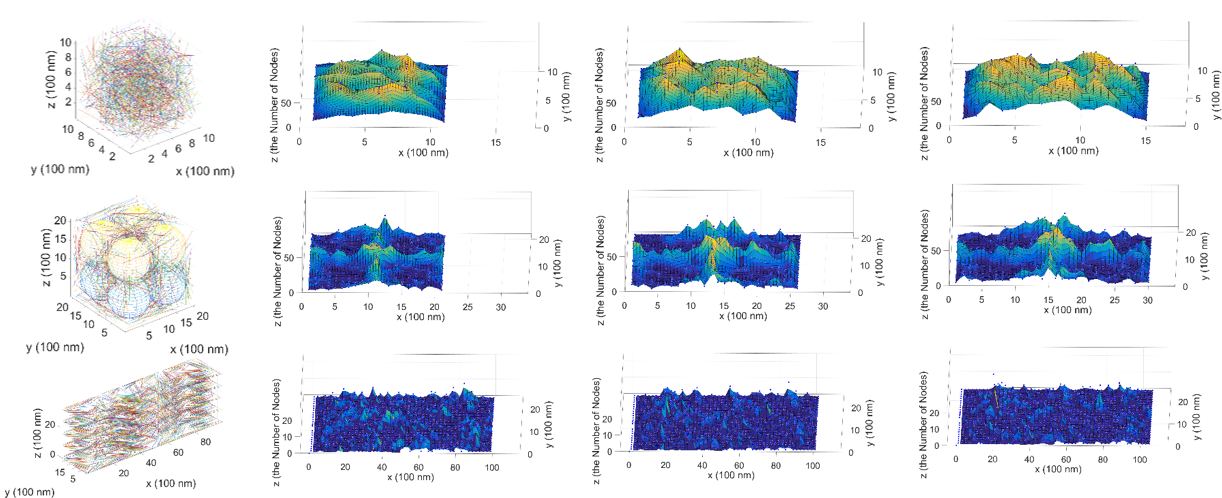

圖一、三種典型微納結構力場演變行為的可視化仿真分析

圖2、不同微納結構力場演變的動態仿真演示

該仿真模型可直觀反映外界刺激力場作用下不同微納結構的隧道節點分布演變。相比于現有基于實驗評價指導結構設計方法,該模型極大提高了微納結構設計的評估效率,可準確指導面向不同場景的柔性傳感材料微納結構設計。

近年來,張新星研究員團隊基于材料形態結構力場響應與功能構筑這一學術思想,在柔性傳感材料的微納結構設計及其定構加工方面取得系列成果。設計并制備了乳液組裝隔離結構導電網絡(Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 8795; Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1706658; ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI:10.1021/acsami.9b06208; J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 578; J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 2139; J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 10730; etc.)、多孔結構導電網絡(Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 6246; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 13657; etc.)、螺旋線結構導電網絡(Chem. Eng. J., 2019, 375, 730; Adv. Mater. Technol., 2019, 4, 1800424; etc.)等多種高性能微納結構柔性力敏傳感材料。

該工作近期在線發表在材料領域重要期刊《Mater. Horiz.》上,四川大學高分子研究所,高分子材料工程國家重點實驗室張新星研究員為論文的通訊作者,四川大學高分子研究所碩士生劉紀澤為第一作者,四川大學電子信息學院陶青川副教授和余艷梅副教授參與了仿真模型的建立工作。本研究工作得到國家自然科學基金(51673121, 51873123)的資助。

論文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/mh/c9mh00389d#!divAbstract