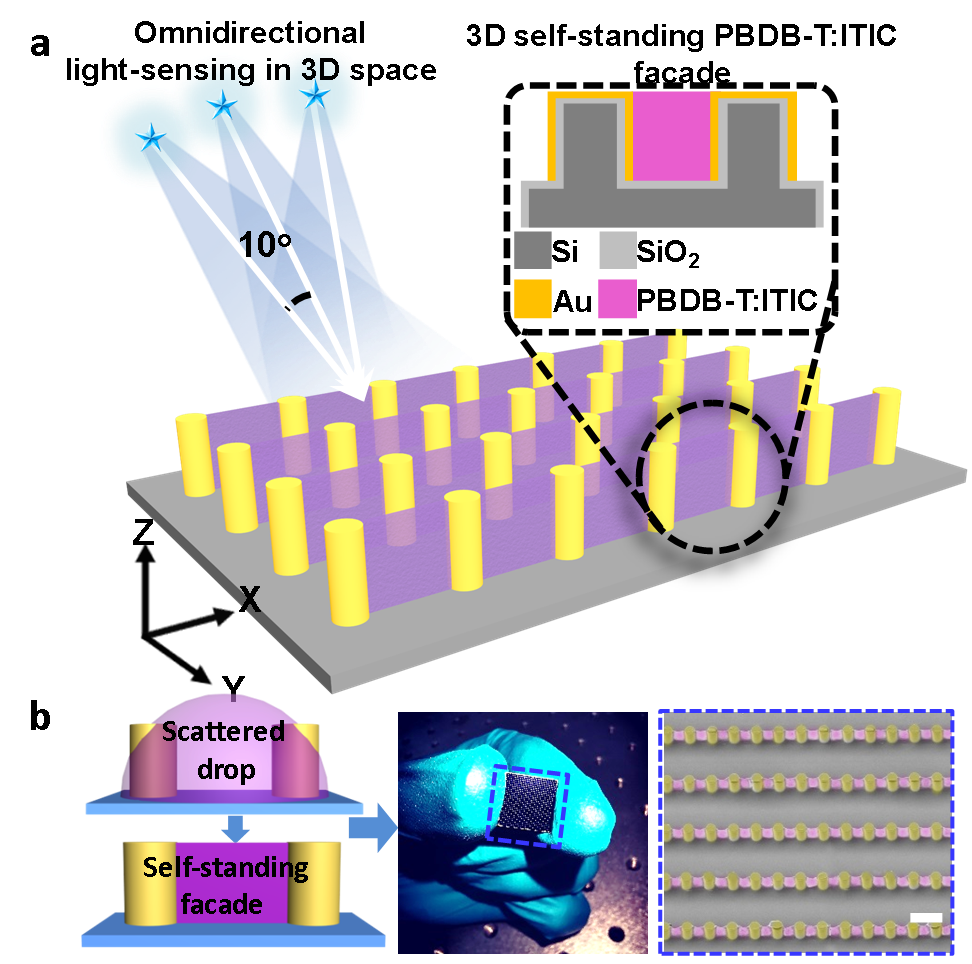

亞波長尺度材料結構與光的共振作用,是操控光-物質相互作用的基礎。相較于空間對稱結構,非對稱結構與不同入射角度光的共振作用差異性更加明顯。這種共振作用的差異,決定了材料對光吸收的強弱,從而使其具有光角度識別的功能。近日,中科院化學研究所宋延林研究員課題組通過操控液滴三維成型印刷制造具有非對稱共振結構的立面型光探測器,實現了空間全向角度的有效探測,驗證了結構與功能一體化印刷制造新策略。(如圖1a)

光電聚合物(PBDB-T: ITIC)溶液滴加在預制電極模板上,通過模板的誘導和溶劑揮發,最終在相鄰的金柱電極中間形成與電極等高(20微米),厚度200納米的立面陣列。(如圖1b)立面結構具有較大的共振截面,可以增大光角度引起的共振差異,進而顯著提高光角度探測分辨率。與等尺寸傳統平面型光探測器相比,這種立面型光探測器可以實現入射角度10°差異的光探測。該策略避免了傳統微加工方法的繁瑣工藝,首次實現了結構與功能一體化的印刷制造。

圖1. 立面型光探測器陣列示意圖和制備方法

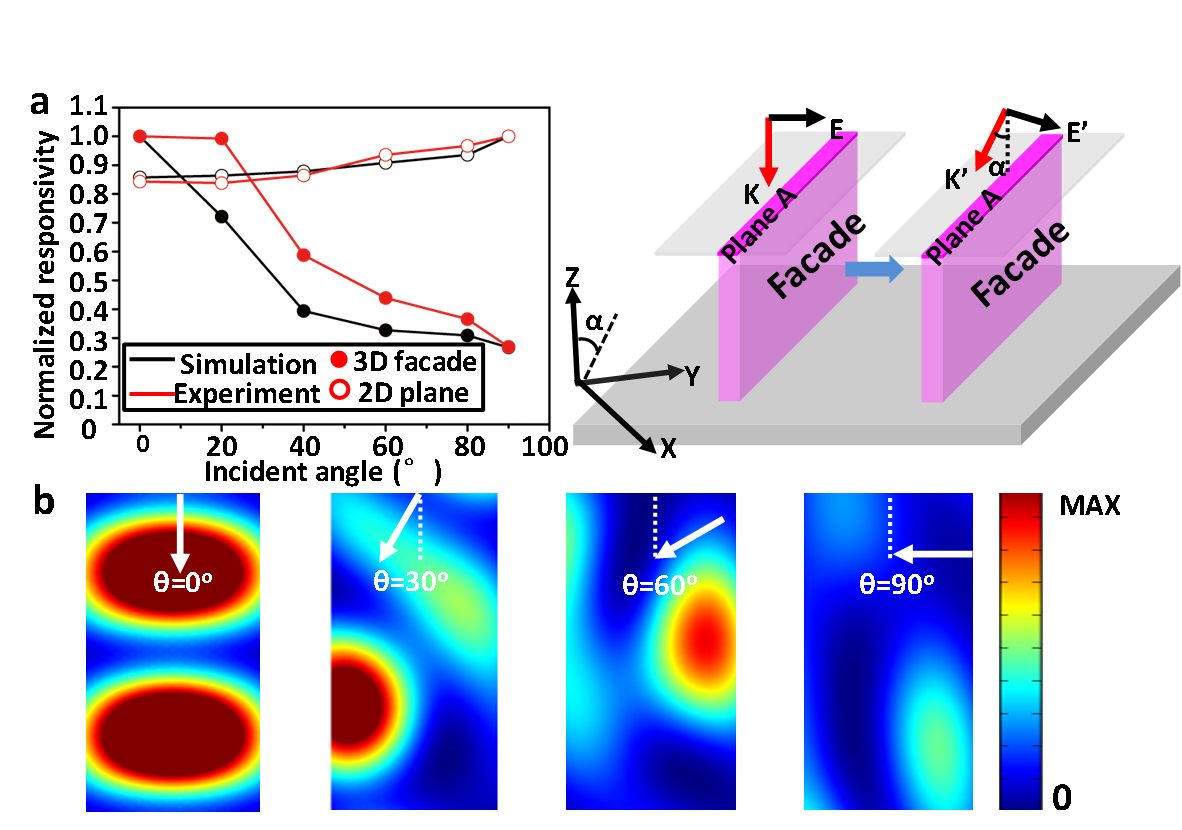

陣列中每個Au/PBDB-T: ITIC/Au結構構成一個獨立的立面型光探測器單元(如圖2a)。旋轉光源(0-90°)分別照射在立面和等尺寸的平面型光探測器上,并記錄每個角度下的光電流變化。隨著入射光角度的變化,基于立面結構的探測器顯示了差異化的光電流大,可區分入射光的角度變化。作者通過計算四個入射光角度下(0°,30°,60°,90°)立面上的光吸收強度,進一步證明了該立面型探測器在光角度識別領域應用的優勢。

圖2. (a) 平面和立面光電探測器中光電流隨入射光角度的變化。(b) 四種入射光角度(0°,30°,60°,90°)下,立面上光吸收強度的變化。

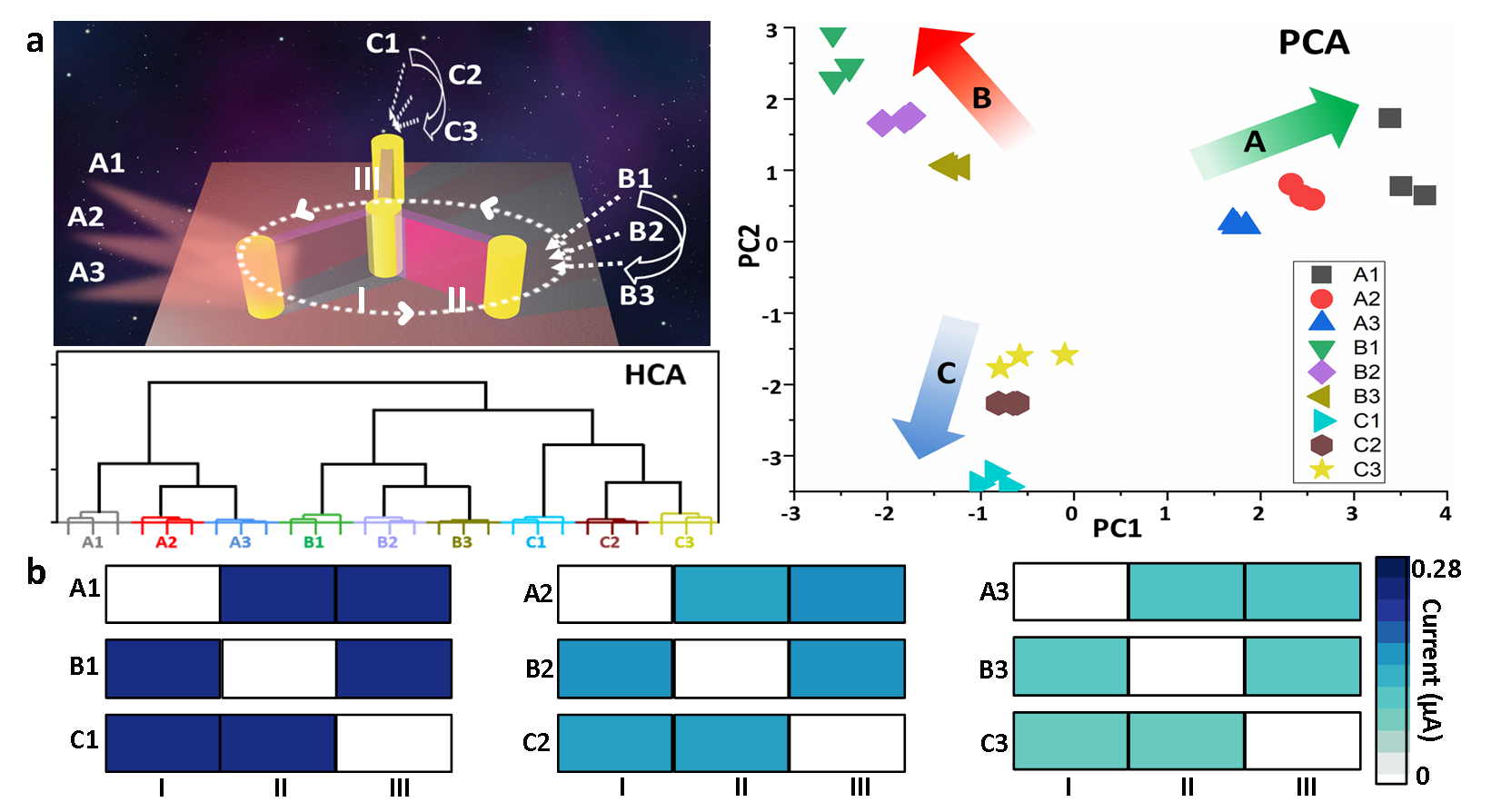

他們進一步將印刷微模板設計成“叉狀”結構。溶液在電極間通過同樣的方式收縮成型,最終形成三維“叉狀”立面探測器。對組合中三個立面探測器的光電流數據分析結果表明,這種“叉狀”立面探測器實現了空間全向角度的有效探測 (圖3)。該工作為三維微納光電器件的設計和制備提供了新的方法和思路。

圖3. (a) 三維“叉狀”立面探測器和光角度探測分析。(b) 三個探測器上對應的電流響應圖。

該工作發表在Advanced Materials (Adv. Mater. 2020. DIO:10.1002/adma.201907280)上。該論文的第一作者為中科院化學研究所博士生潘琪,通訊作者為宋延林研究員,共同通訊作者為蘇萌助理研究員。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201907280

- 暫無相關新聞