利用活性結(jié)晶驅(qū)動自組裝(CDSA)可以制備具有化學結(jié)構(gòu)的長度和組成精確可控的納米纖維。由于納米纖維具有的高長徑比結(jié)構(gòu),它與同類的球形納米結(jié)構(gòu)相比具有更高細胞黏附性、更快的細胞吞噬速度以及更長血液保留時間等優(yōu)點,因此,納米纖維在生物醫(yī)學等領(lǐng)域極富應用潛力。但是,這類納米纖維多存在水相形貌穩(wěn)定性不足的問題,納米纖維在水溶液中會發(fā)生斷裂甚至解體,并且在一定程度上目前對該現(xiàn)象發(fā)生的機制以及影響其斷裂的關(guān)鍵因素等仍然缺乏系統(tǒng)且深入的認知。這是拓展該類納米纖維在生物醫(yī)學等領(lǐng)域應用的巨大障礙。

中國科學院上海有機化學研究所有機功能分子合成與組裝化學院重點實驗室的黃曉宇/馮純團隊近些年一直致力于長度和組成精確可控的π-共軛聚合物基納米纖維的構(gòu)建和性能研究。在前期研究基礎(chǔ)上,他們利用對硝基芐基(ONB)的可光解性,制備了一種殼層鏈密度可調(diào)的纖維狀膠束,并探究了其水相形貌穩(wěn)定性膠束與殼層鏈間斥力的關(guān)系,不僅證實了殼層斥力是納米纖維斷裂的主要驅(qū)動力,還為提高此類膠束在水溶液中的穩(wěn)定性提供了新的策略(圖1)。該工作近日發(fā)表于Macromolecules (2020, 53, 8631)。

圖1. 具有不同殼層鏈段密度納米纖維的制備

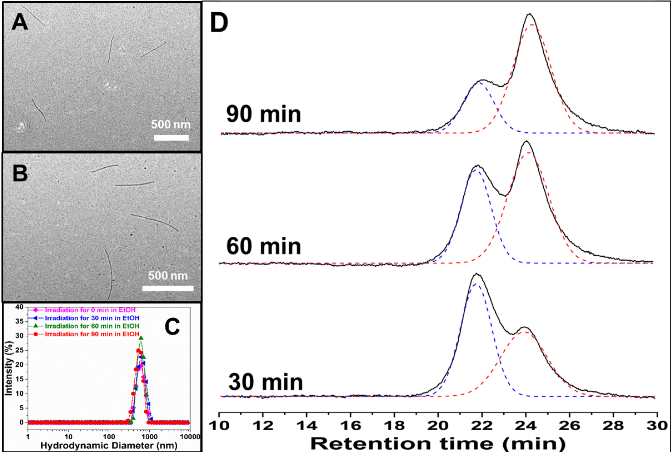

他們首先合成了嵌段間含有光敏基團ONB的聚合物OPV5-ONB-b-PNIPAM40,并利用“自晶種”方法,使其在乙醇中組裝為平均長度為396 nm的短纖維狀膠束。經(jīng)254 nm紫外光不同時間照射后,其殼層與內(nèi)核之間的ONB基團會發(fā)生斷裂,以此可以實現(xiàn)對膠束殼層的PNIPAM鏈段密度的調(diào)控,在此基礎(chǔ)上制備了系列具有相同長度、不同殼層鏈段密度的納米纖維膠束,并將這類納米纖維膠束作為模型纖維,考察殼層密度與纖維在水中斷裂行為之間的關(guān)系。由TEM和DLS測試結(jié)果可見,90 min內(nèi)紫外光處理不會影響膠束的形貌和溶液分散性。SEC分析表明,隨著紫外照射時間從30 min延長至90 min,從膠束表面脫落的PNIPAM鏈的量從46%上升到73%,膠束殼層的鏈密度不斷降低(圖2)

圖2. (A) “Self-Seeding”法制備的短纖維狀膠束及(B) 其被36 W 254 nm紫外光照射90 min后的TEM照片。(C) 經(jīng)不同時長紫外照射的纖維狀膠束溶液的DLS及(D) SEC譜圖(紫外檢測器,λ= 490 nm)。

隨后,他們測試了經(jīng)不同時長紫外照射處理的膠束被轉(zhuǎn)移至水相后的形貌穩(wěn)定性。TEM結(jié)果表明,未經(jīng)紫外光照射的膠束,溶劑置換的12小時后發(fā)生了明顯的斷裂,平均長度下降至134 nm,15天后進一步減小至78 nm。各組樣品中的膠束在各取樣時間點的平均長度隨樣品受紫外照射時間的延長而增加,且其斷裂過程一直持續(xù)到溶劑置換的第3天后,直至膠束長度下降至一個相對穩(wěn)定的值,而這個平臺值也與膠束受紫外照射的時間成正相關(guān)。經(jīng)紫外處理90 min后的膠束溶液,其平均尺寸在轉(zhuǎn)移入水相后的15天內(nèi)幾乎保持不變。DLS測試結(jié)果亦能佐證上述結(jié)果。這說明通過紫外引發(fā)ONB基團斷裂降低殼層PNIPAM鏈密度的方法,能對這類膠束在水溶液中的斷裂起到顯著的抑制效果,當殼層殘留的PNIPAM鏈含量下降至原來的27%時,膠束獲得了能保持15天以上的優(yōu)良水相形貌穩(wěn)定性(圖3)

圖3. (A) 經(jīng)不同時長紫外照射的膠束轉(zhuǎn)移至水中后平均長度隨放置時間的變化。(B) 經(jīng)不同時長紫外照射的膠束轉(zhuǎn)移至水中并放置12小時后的DLS譜圖。(C) 未經(jīng)紫外照射及(D) 經(jīng)紫外照射90 min后的膠束溶液的長度分布統(tǒng)計隨放置時間的變化。

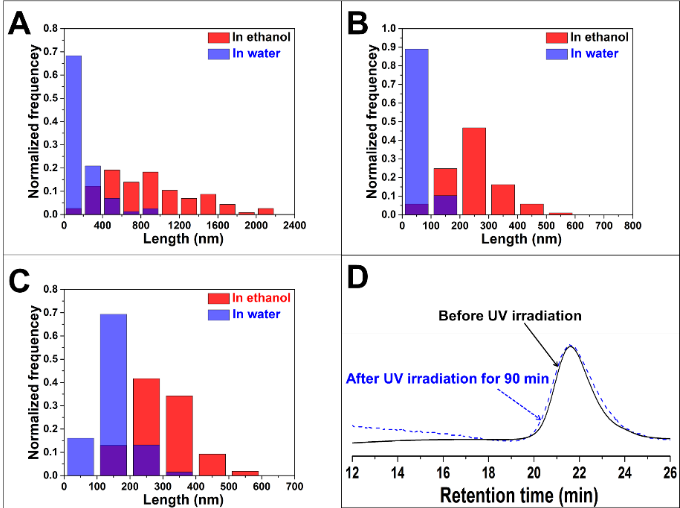

他們繼續(xù)考察了殼層分別為聚乙二醇(PEG)和聚N-(2-羥丙基)甲基丙烯酰胺(PHPMA)的其他兩種以O(shè)PV5為核的纖維狀膠束從乙醇中轉(zhuǎn)移至水溶液后的形貌穩(wěn)定性。PEG鏈與PHPMA鏈不具備PNIPAM鏈特有的、在良溶劑醇和水的混合溶劑中溶解度下降的”nn-cosolvency”效應;溶劑置換為水后,這兩種鏈形成的殼層也會發(fā)生膨脹,而非PNIPAM殼層表現(xiàn)出的塌縮。實驗結(jié)果表明,上述兩種纖維狀膠束在水相中也會發(fā)生明顯的解體,這進一步證明以O(shè)PV5為核、經(jīng)結(jié)晶驅(qū)動自組裝形成的纖維狀膠束在水中的斷裂是一種普遍現(xiàn)象,依靠改變殼層鏈的溶解性等方法難以從根本上避免纖維的斷裂。此外,他們發(fā)現(xiàn)對由不含ONB基團的OPV5-b-PNIPAM49組裝成的纖維狀膠束進行的90 min紫外光照射不能抑制其在水相中的解體;而對比此類膠束在照射前后的SEC曲線,可以排除紫外處理引發(fā)OPV分子間的光致交聯(lián),進而造成膠束穩(wěn)定性上升的可能性(圖4)。

圖4. (A) OPV5-b-PEG113,(B) OPV5-b-PHPMA71及(C) 經(jīng)紫外照射90 min的OPV5-b-PNIPAM49 纖維狀膠束在轉(zhuǎn)移至水相前后的長度統(tǒng)計對比。(D) 紫外照射前后OPV5-b-PNIPAM49 纖維狀膠束的SEC譜圖對比。

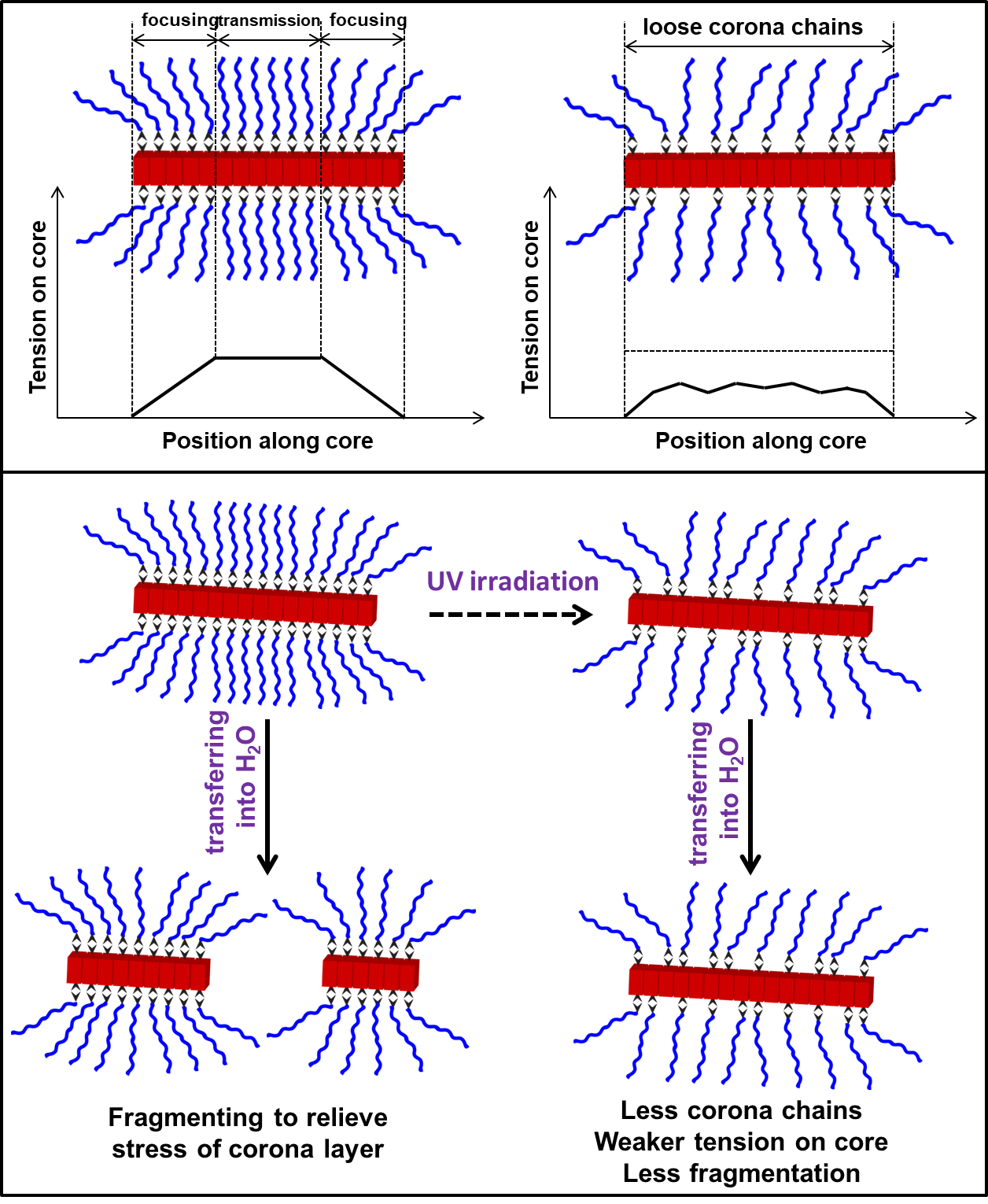

以上結(jié)果表明,此類纖維狀膠束經(jīng)紫外照射后表面鏈段密度的下降,是其水相穩(wěn)定性提升的主要原因。作者還提出了纖維膠束穩(wěn)定性增強效應的發(fā)生機制:膠束殼層鏈、特別是遠離纖維狀膠束兩端的殼層鏈的脫落,能有效釋放因溶劑置換產(chǎn)生的額外鏈間張力,當鏈間張力不足以破壞OPV核的結(jié)晶結(jié)構(gòu)時,膠束在水溶液中即可保持其原始形貌。最后,作者制備了由親水鏈較短的OPV5-b-PNIPAM13形成的纖維狀膠束,并檢驗了水相穩(wěn)定性。該殼層-結(jié)晶核質(zhì)量比與73%的PNIPAM鏈被剝離的OPV5-ONB-b-NIPAM40相近的膠束在水中亦會發(fā)生解體,這說明相比于減小殼層鏈的密度,縮減其長度對降低殼層鏈間斥力、增強膠束水相穩(wěn)定性的作用十分有限(圖5)。

圖5. 纖維膠束穩(wěn)定性增強效應的發(fā)生機制圖示。

相關(guān)成果以“Fragmentation of Fiber-like Micelle with a π-Conjugated Crystalline Oligo(p-phenylenevinylene) Core and a Photo-cleavable Corona in Water: A Matter of Density of Corona-forming Chain”為題發(fā)表在Macromolecules (2020, 53, 8631)上。該工作研究了結(jié)晶驅(qū)動自組裝形成的纖維狀納米結(jié)構(gòu)在水溶液中斷裂現(xiàn)象的發(fā)生機制,并提供了通過降低膠束殼層鏈密度增強其水相穩(wěn)定性的新策略。中國科學院上海有機化學研究所的博士生馬晨是該文的第一作者,中國科學院上海有機化學研究所為第一通訊單位。中國科學院上海有機化學研究所黃曉宇研究員和馮純副研究員為共同通訊作者。上述研究工作得到了科技部、國家杰出青年科學基金會、國家自然科學基金委員會、中國科學院戰(zhàn)略性先導科技專項(B類)、中國科學院青年創(chuàng)新促進會和上海市科委的資助。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.0c01698

下載:論文原文

- 南密西西比大學顧曉丹教授、愛荷華州立大學夏文杰教授 Matter:構(gòu)象鎖助力共軛聚合物高溫下穩(wěn)定運行 2025-06-09

- 中科院長春應化所韓艷春團隊 AFM:彈性體基體中構(gòu)建連續(xù)共軛聚合物網(wǎng)絡(luò) - 實現(xiàn)高拉伸性與高電學性能兼得 2025-03-25

- 南科大馮奎、郭旭崗/海南大學陳志才 Angew 綜述:高性能有機電化學晶體管共軛聚合物的分子設(shè)計策略、應用和前景 2025-01-09

- 蘇大程絲教授/福大賴躍坤教授/安農(nóng)大朱天雪教授 NML 綜述:用于監(jiān)測物理、生理信號和體液信號的電紡納米纖維基復合材料的最新進展 2025-06-20

- 天津工業(yè)大學林童教授團隊 AFM:仿生彎曲狹縫結(jié)構(gòu)開發(fā)高性能納米纖維聲電器件 2025-06-02

- 福建師范大學方燕/劉海清/陳欽慧 Nat. Commun:血液誘導自密封納米纖維止血紗布 2025-05-30

- 浙理工童再再課題組 ACS Nano:結(jié)晶熱力學在聚合物異質(zhì)附生生長的作用 2023-11-20