硅藻是一類(lèi)真核生物體,是自然界中常見(jiàn)的單細(xì)胞藻類(lèi),其種類(lèi)繁多,數(shù)量極大,分布也非常廣泛。硅藻植物的光合作用能夠吸收二氧化碳并釋放氧氣,對(duì)全球氣候的變化有一定影響。目前的硅藻幾乎都是自然界純天然生長(zhǎng)的,每一個(gè)單體硅藻,都只有3種成份:三分之一的硅藻殼,三分之一的蛋白質(zhì),三分之一的硅藻脂,所以硅藻產(chǎn)業(yè)將可以解決工業(yè)原料(硅藻殼)、能源(硅藻脂)和糧食(蛋白質(zhì))這三大全球根本性問(wèn)題。但由于硅藻養(yǎng)殖成本高、分離技術(shù)難等無(wú)法大規(guī)模養(yǎng)殖的技術(shù)難題,直至最近一個(gè)十年,才由硅藻材料校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室首席科學(xué)家美國(guó)工程院院士王兆凱科學(xué)家首次成功實(shí)現(xiàn)了戶外大規(guī)模養(yǎng)殖。硅藻產(chǎn)業(yè)是一個(gè)極其龐大的生態(tài)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),不僅是材料領(lǐng)域的一場(chǎng)革新,也可滿足世界各國(guó)各種高、精、尖材料的需要,而且將在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、醫(yī)藥、環(huán)保、糧食和能源安全等方面發(fā)揮巨大作用。并且,人工養(yǎng)殖硅藻產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都是完全零污染的,這符合全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)保要求。此外,與新材料、新能源相關(guān)的硅藻衍生產(chǎn)業(yè),80%都是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造重點(diǎn)支持領(lǐng)域,發(fā)展前景不可限量。所以可知,人工養(yǎng)殖硅藻材料在能源及環(huán)境方面將有非常重大的學(xué)術(shù)及應(yīng)用價(jià)值(圖1)。

圖1. 人工養(yǎng)殖硅藻材料及其應(yīng)用

相關(guān)成果以“Prospects for the application of artificially cultured diatom materials in energy and environment”發(fā)表在ES Energy & Environment (2020, 8, 3-4)上。論文的第一作者為黃錦濤研究助理教授,通訊作者為孫大陟副教授。

論文鏈接:https://dx.doi.org/10.30919/esee8c486

基于此,聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展了一系列的工作。

硅藻殼相變儲(chǔ)能材料

現(xiàn)在市面上使用較多的硅藻基材料硅藻土(Di)是一種不需要進(jìn)行任何改性的天然多孔材料,而且其制備工藝簡(jiǎn)單,價(jià)格便宜。但硅藻土的孔結(jié)構(gòu)大多沒(méi)有疏通,其比表面積和孔體積都較低,導(dǎo)致其對(duì)相變介質(zhì)的吸附量偏小,如圖2中Di的掃描電鏡圖所示,很多孔洞已被堵塞。鑒于此,聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室開(kāi)創(chuàng)性地使用人工養(yǎng)殖硅藻的方法制備硅藻殼,材料容易獲得,生產(chǎn)成本低,制備方法簡(jiǎn)單,使用前只需經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的預(yù)處理和燒結(jié),即可分別獲得綠色環(huán)保無(wú)污染的燒結(jié)前硅藻殼(Pd)和燒結(jié)后硅藻殼(Sd)。該種由硅藻提取的微納生物材料硅藻殼(主要成分為二氧化硅,SiO2)具有獨(dú)特的三維納米多級(jí)多孔結(jié)構(gòu),使得其擁有良好的吸附能力,性能穩(wěn)定,容易再生且可多次使用,是自然界中獨(dú)一無(wú)二、純度極高的生物材料。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室以Di、Pd和Sd作為支撐材料研究其復(fù)合相變材料。

圖2. Di、Pd和Sd的制備流程圖

相關(guān)成果以“Improving the thermal energy storage capability of diatom-based biomass/polyethylene glycol composites phase change materials by artificial culture methods”發(fā)表在Solar Energy Materials & Solar Cells (2021, 219, 110797)上。論文的第一作者為黃錦濤研究助理教授,通訊作者為盧翔副研究員和孫大陟副教授。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.solmat.2020.110797

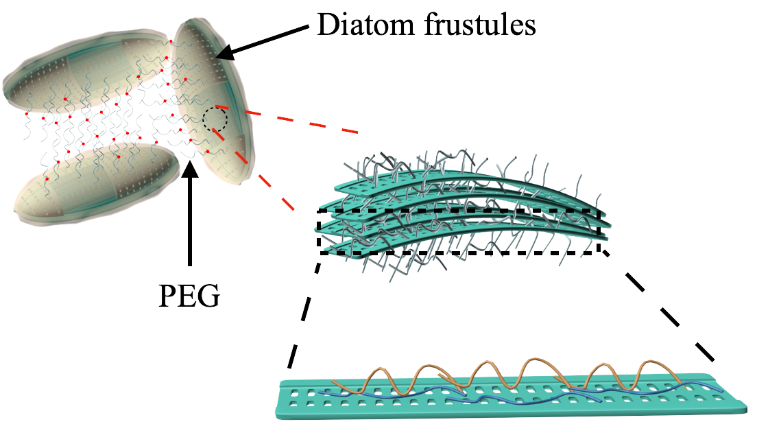

為了進(jìn)一步的研究不同種類(lèi)硅藻殼在相變儲(chǔ)能上的應(yīng)用,聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室對(duì)羽紋綱舟形硅藻進(jìn)行不同溫度的燒結(jié),發(fā)現(xiàn)400℃下燒結(jié)的硅藻殼材料以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)(圖3)擁有更高的儲(chǔ)熱性能并進(jìn)行了其機(jī)理研究。

圖3. 羽紋綱舟形硅藻殼吸附PEG示意圖

相關(guān)成果以“Biomass-based shape-stabilized phase change materials from artificially cultured ship-shaped diatom frustules with high enthalpy for thermal energy storage”發(fā)表在Composites Part B: Engineering (2021, 205, 108500)上。論文的第一作者為碩士生吳邦耀,通訊作者為黃錦濤研究助理教授和孫大陟副教授。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108500

硅藻殼生物可降解塑料

2020年1月份,國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)了史上最嚴(yán)“禁塑令”,生物降解塑料迎來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇。本研究利用天然生物質(zhì)硅藻殼與生物基聚乳酸復(fù)合,制備全生物降解復(fù)合材料,其產(chǎn)品可在環(huán)境中被百分百降解,生成二氧化碳和水,具有優(yōu)異的降解性能和環(huán)保優(yōu)勢(shì)。此外,硅藻殼可使聚乳酸降解速率可大大提高,降解90%所需時(shí)間由一年縮短至三個(gè)月,大大縮短了塑料回收周期,降低了后期成本。優(yōu)異的力學(xué)性能和可調(diào)控的降解速率使得聚乳酸/硅藻殼復(fù)合材料在節(jié)能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具備更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,有望在塑料制品的生產(chǎn)、使用、流通以及回收等環(huán)節(jié)形成生態(tài)閉環(huán)(圖4)。

圖4. 人工養(yǎng)殖硅藻/聚乳酸全生物可降解復(fù)合材料的循環(huán)示意圖

相關(guān)成果以“High-performance polylactic acid composites reinforced by artificially cultured diatom frustules”發(fā)表在Material and Design (2020, 195, 109003)上。論文的第一作者為博士生李濤,通訊作者為黃錦濤研究助理教授和孫大陟副教授。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.matdes.2020.109003

硅藻殼燒結(jié)多孔陶瓷

此外,聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室通過(guò)粉末冶金方法成功制備了高強(qiáng)度硅藻殼基多孔陶瓷。研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)950°C燒結(jié)得到的硅藻殼基多孔陶瓷孔隙率為56.4%,同時(shí)抗壓強(qiáng)度保持在15.0MPa。當(dāng)燒結(jié)溫度提高到1100°C,多孔陶瓷內(nèi)部出現(xiàn)的部分熔化會(huì)促進(jìn)顆粒的團(tuán)聚和生長(zhǎng),同時(shí)會(huì)堵塞硅藻殼顆粒內(nèi)部和顆粒之間的孔隙結(jié)構(gòu),從而造成明顯孔隙結(jié)構(gòu)的塌陷和堵塞。當(dāng)燒結(jié)溫度提高到1050°C時(shí),多孔陶瓷仍保留42.4%的孔隙率。相關(guān)成果以“Sintering behaviors and properties of porous ceramics derived from artificially-cultured diatom frustules”發(fā)表在Journal of the American Ceramic Society上。論文的第一作者為博士后呂沙,通訊作者為黃錦濤研究助理教授、孫大陟副教授和余鵬副教授。

論文鏈接:https://doi.org/10.1111/jace.17611

相關(guān)研究工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金和硅藻材料校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的資助。

- 中國(guó)海洋大學(xué)陳西廣教授團(tuán)隊(duì)《ACS Nano》:受硅藻啟發(fā)設(shè)計(jì)的仿生親水多糖粘合劑用于快速封閉止血 2023-09-26

- 四川大學(xué)蔣煒教授團(tuán)隊(duì)《ACS AMI》:采用具超雙親性/液下超雙疏性聚氨酯/硅藻土復(fù)合材料實(shí)現(xiàn)真空抽吸快速破乳的通用方法 2022-05-22

- 南科大孫大陟課題組《Compos. Sci. Technol.》: 人工培養(yǎng)殖硅藻殼促進(jìn)聚乳酸快速降解 2022-04-11

- 北京大學(xué)邵元龍《Adv. Mater.》綜述:用于組織電子設(shè)備接口的生物材料基纖維狀植入式探針 2025-06-27

- 陳學(xué)思院士/田華雨教授/方華攀副教授 AHM:生物材料在腦部疾病中的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 2025-06-08

- 武漢輕工大學(xué)朱鏈/未本美、湖北工程學(xué)院汪海波 Polym. Rev.: 膠原生物材料的最新進(jìn)展 - 從提取、交聯(lián)到組織再生 2025-03-21

- 武漢大學(xué)陳朝吉、高恩來(lái)/林科院林化所劉鶴 AFM:二氧化碳衍生多功能生物基非異氰酸酯聚氨酯助力紙張轉(zhuǎn)化為紙塑 2025-06-30