組織工程支架材料在骨組織再生修復(fù)中應(yīng)用前景廣闊,但由于前期血管化不足以及成骨誘導(dǎo)活性較弱的問(wèn)題使其臨床應(yīng)用受限。相對(duì)于傳統(tǒng)的3D打印技術(shù),3D生物打印技術(shù)能精準(zhǔn)控制生物材料、種子細(xì)胞和生長(zhǎng)因子在特定空間的裝配,制造出仿生天然組織宏、微觀結(jié)構(gòu)以及再生微環(huán)境的生物修復(fù)體,是實(shí)現(xiàn)骨組織工程化構(gòu)建的理想途徑。但是,如何開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足骨再生需求的適配性生物墨水以及構(gòu)建偶聯(lián)血管化和骨再生作用的生物支架仍然需要深入研究。

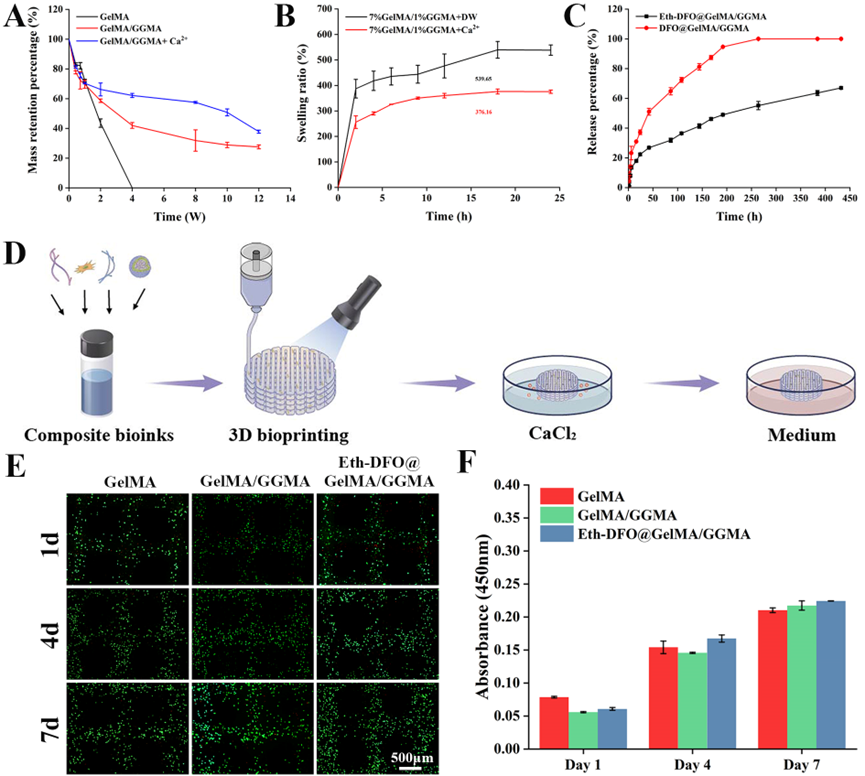

近期,東華大學(xué)何創(chuàng)龍教授團(tuán)隊(duì)根據(jù)細(xì)胞外基質(zhì)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和快速血管化的骨修復(fù)需求,利用3D生物打印技術(shù)構(gòu)建了一種促成骨、成血管和力學(xué)增強(qiáng)型的生物活性支架(圖1)。采用甲基丙烯酰化明膠(GelMA)和甲基丙烯酰化吉蘭糖膠(GGMA)作為生物墨水基質(zhì)材料,能夠負(fù)載人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞(HUVECs)或骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞(BMSCs),進(jìn)而通過(guò)光交聯(lián)和離子交聯(lián)的雙重交聯(lián)作用可制備出力學(xué)增強(qiáng)型的GelMA/GGMA支架。GelMA/GGMA復(fù)合墨水具有良好的可打印性,而具有雙網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)結(jié)構(gòu)的GelMA/GGMA支架表現(xiàn)出增強(qiáng)的力學(xué)性能。為了賦予支架成骨和成血管活性,利用醇質(zhì)體(Eth)裝載小分子藥物去鐵胺(DFO),從而3D打印構(gòu)建的生物活性支架(Eth-DFO@GelMA/GGMA)具有較好的藥物持續(xù)釋放效果(圖2)。體外細(xì)胞實(shí)驗(yàn)表明,Eth-DFO@GelMA/GGMA支架可以通過(guò)刺激人臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞(HUVECs)的遷移、管狀結(jié)構(gòu)的形成和血管生成相關(guān)基因的表達(dá)(eNOS、HIF-1α和SDF1-α)來(lái)促進(jìn)血管的生成,并通過(guò)上調(diào)骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞(BMSCs)相關(guān)成骨基因的表達(dá)(Runx2、OCN、OPN和COL-1)和促進(jìn)礦物基質(zhì)形成來(lái)增強(qiáng)骨的生成(圖3)。皮下埋植模型結(jié)果顯示,Eth-DFO@GelMA/GGMA支架顯著增強(qiáng)血管網(wǎng)絡(luò)的形成。此外,大鼠顱骨缺損模型的體內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,復(fù)合支架可以通過(guò)激活缺氧誘導(dǎo)因子1-α(HIF1-α)信號(hào)通路促進(jìn)血管生成和骨再生。因而,3D生物打印構(gòu)建的Eth-DFO@GelMA/GGMA支架可以同時(shí)兼顧血管與骨的生成,有望成為治療骨缺損的潛在材料。

圖4 體內(nèi)骨再生性能評(píng)價(jià)

- 東華大學(xué)何創(chuàng)龍教授團(tuán)隊(duì)《Adv. Funct. Mater.》:3D生物打印支架重塑神經(jīng)調(diào)節(jié)微環(huán)境促進(jìn)骨再生 2023-06-02

- 哈佛醫(yī)學(xué)院Y. Shrike Zhang課題組 PNAS:雙水相嵌入(生物)打印構(gòu)建無(wú)海藻酸、獨(dú)立、可灌注的超細(xì)和超薄壁管狀結(jié)構(gòu) 2023-02-07

- 東華大學(xué)何創(chuàng)龍教授團(tuán)隊(duì)《Adv. Healthc. Mater.》:鈣離子通道阻斷劑緩釋支架通過(guò)抑制交感神經(jīng)激活促進(jìn)骨缺損修復(fù) 2022-07-10

- 東華大學(xué)何創(chuàng)龍教授團(tuán)隊(duì) Chem. Eng. J.:抗菌生物活性支架發(fā)揮本征刺激與免疫調(diào)節(jié)活性共同促進(jìn)血管化骨再生 2024-11-18

- 東華大學(xué)何創(chuàng)龍教授團(tuán)隊(duì) AHM:集成熒光和磁共振成像技術(shù)的生物活性支架用于“可視化”骨組織工程 2023-11-28

- 上海交大雷東、周廣東教授/東華大學(xué)游正偉教授 AHM:軟骨功能化3D打印PGS生物活性支架用于軟骨再生 2023-07-07

- 深圳大學(xué)微流控與軟物質(zhì)課題組 AFM:多材料DLP生物打印構(gòu)建具有可灌注網(wǎng)絡(luò)的多組分異質(zhì)水凝膠 2024-04-17

誠(chéng)邀關(guān)注高分子科技

- 中國(guó)科大陳昶樂(lè)/安大陳敏、...

- 廈門(mén)大學(xué)侯旭教授團(tuán)隊(duì) AFM:...

- 瞿金平教授華科大團(tuán)隊(duì)牛冉研...

- 太原理工大學(xué)張虎林教授 Adv...

- 北化魏杰教授團(tuán)隊(duì) CEJ:三波...

- 南方科技大學(xué)郭傳飛教授團(tuán)隊(duì)...

- 西南大學(xué)康燕堂/徐立群/徐琨...

- 太原理工大學(xué)葉亞楠/朱石磊...

- 格羅寧根大學(xué)/特文特大學(xué) CR...

- 武漢大學(xué)陳朝吉、高恩來(lái)/林...

- 青科大超臨界發(fā)泡團(tuán)隊(duì) AFM:...