當今社會,隨著人口老齡化的加劇和肥胖癥、脂肪肝等慢性疾病的增加極大的提升了社會醫療體系的壓力。在5G、云計算、大數據、人工智能等的推動下“智慧醫療”理念被推出,有望實現高效率的互聯網診斷和遠程醫療,大大降低了人們的醫療成本。同時可以利用各種傳感設備對人體進行實時監測,預防和治療多種慢性疾病。在這個背景下,植入式生物電子學尤為重要,因為它可以集成到人體中,實現對生物醫學至關重要的診斷和治療。自1958年第一個植入式心臟起搏器植入人體以來,針對特定疾病開發了各種類型的生物醫學設備。這些設備促進了持續的生物醫學研究,并有望治療無數患者。盡管植入式生物電子學的發展正朝著軟性、小型化、可生物降解和多功能性的方向發展,但缺乏理想的可植入電源限制了其在臨床上的應用。可植入納米摩擦發電設備、壓電設備以及可植入生物燃料電池的出現使得人體內部的動能和化學能可以很容易的轉化為電能,但如何存儲和管理這些能量是一個新的問題。針對以上問題,蘭州理工大學冉奮教授課題組撰寫的評述性文章“Emerging Design Strategies Toward Developing Next-Generation Implantable Batteries and Supercapacitors”發表在材料領域期刊Advanced Functional Materials上;蘭州理工大學材料科學與工程學院先進高分子材料專業尉梅梅博士為第一作者。

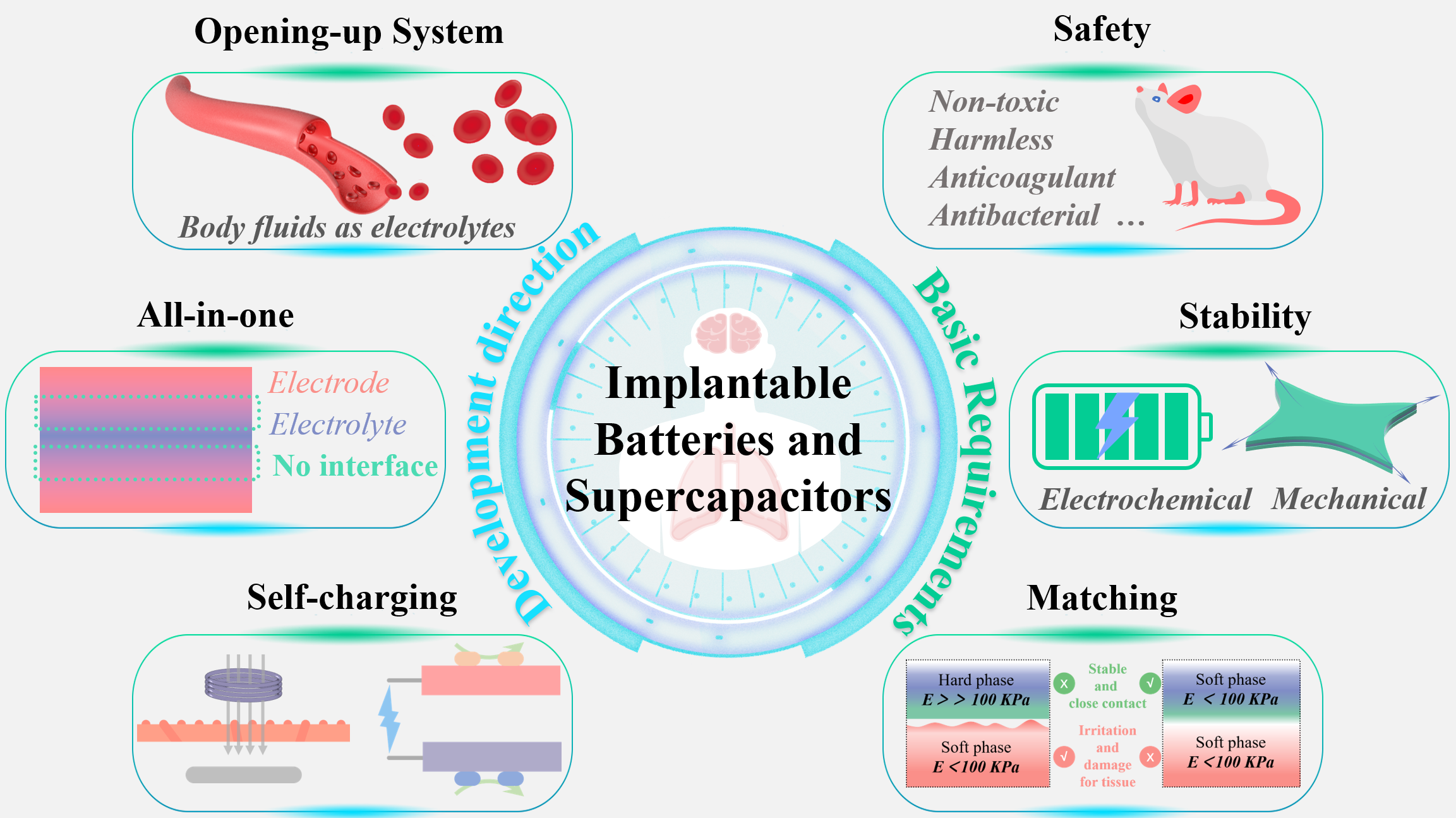

圖1.可植入能源存儲設備的基本要求和發展方向

該綜述針對為可植入醫療電子設備供電的下一代能源存儲設備,總結了其最新的研究進展和設計原則,這些新型的儲能器件包括生物相容性電池和超級電容器、微型化、可拉伸/可變形電池和超級電容器、可降解、可食用以及可注射儲能器件。更重要的是,在此基礎上對未來更加理想的植入式儲能器件的設計思路進行總結和展望。理想的下一代儲能設備的設計在保證植入安全性和實現多功能性的前提下應該滿足:1)可以在開放的人體環境中以體液作為電解液工作;2)器件結構實現一體化;3)可以在體內實現自充電。

文章亮點:

提出可植入儲能器件的基本要求和材料選擇的原則。

對目前最先進的可植入電池和超級電容器進行總結。

討論了在以體液作為電解液的開放體系中的儲能機制和影響因素。

提出了下一代可植入電池和超級電容器的“一體化”結構和“自充電”充電方式。

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adfm.202301877