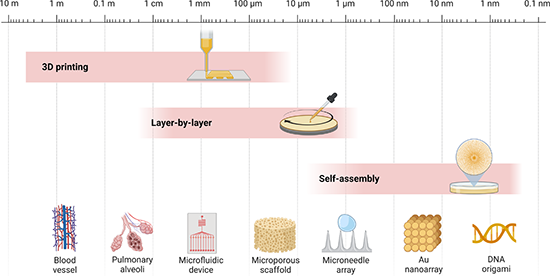

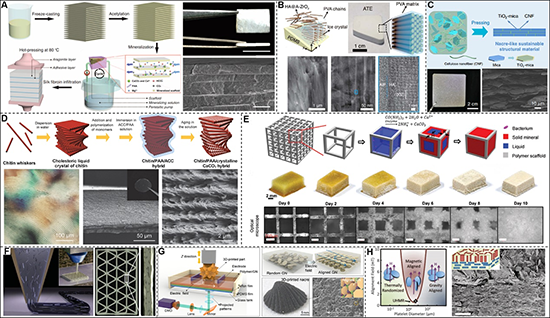

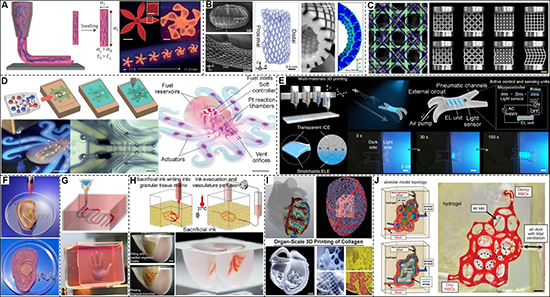

生物系統為應對環境的挑戰,自然進化出了兼具優異機械性能和特殊功能的天然結構材料,如牙釉質、珍珠層、骨骼等。這些生物材料通常是由無機前驅體和有機基質自組裝而成,它們的主要特征是由基本的納微結構單元有序排列而成的多尺度分級結構,這樣的結構排列除了實現機械性能的提升外,還在每一層級上也表現出性能的優化,如自修復、結構色等功能,這是目前人工合成的傳統材料無法實現的。受生物體優化納微結構的啟發,仿生結構復合材料是能夠實現高性能、多功能性和環境友好性的材料。因此,對于生物材料的多尺度結構與其功能的相互關系的學習具有重要的科學價值。得益于先進制造技術的飛速發展,增材制造技術具有主動構建多尺度有序結構的能力,這類似于生物體優化其納微結構有序排列的過程。因此,充分結合仿生設計的理念和多尺度的增材制造技術,為開發和制備具有與自然材料性能相媲美的仿生多尺度結構功能新材料提供了可能性。

近日,成都大學高等研究院的魏竟江特聘研究員/王清遠教授團隊與四川大學高分子科學與工程學院的王延青特聘研究員和武漢理工大學的傅正義院士合作在Science全球第一本合作期刊《Research》上發表了題為“Bioinspired Additive Manufacturing of Hierarchical Materials: From Biostructures to Functions”的重磅綜述論文。本文綜述了天然生物材料的研究現狀,重點介紹了從納米尺度到宏觀尺度天然生物材料的化學和結構組成及其特性的關鍵機制。此外,本文還介紹了通過增材制造在納米、微觀、微宏觀和宏觀等不同尺度上生產的仿生多功能材料的設計、制備和應用。該綜述強調了生物增材制造在開發新功能材料方面的潛力,以及對該領域未來方向和前景的見解。本文通過對天然生物材料及其合成材料的特點進行綜述,為開發具有廣泛應用前景的新型生物材料提供參考。

本文要點:

論文鏈接: https://spj.science.org/doi/10.34133/research.0164

作者簡介:

魏竟江,成都大學特聘研究員。2022年獲武漢理工大學博士學位(導師:傅正義院士)。2021年至2022年,在瑞士聯邦材料科學與技術實驗室(Empa)的Gustav Nystr?m課題組進行博士聯合培養。他目前的研究興趣包括仿生3D打印水凝膠/氣凝膠、仿生柔性可穿戴設備和多尺度分級結構仿生陶瓷的設計制備。研究成果在Adv. Funct. Mater., Interdiscip. Mater., Chem. Eng. J., Research, Compos. Part A-Appl. S.等期刊發表論文10余篇。

王延青,四川大學特聘研究員,四川省“海外高層次人才引進計劃”特聘專家,國家制革技術研究推廣中心特聘專家,四川省專家服務團專家,日本政府高端引進外國人(日本高度人才1號)。入選四川大學“雙百人才工程”計劃(2019-2023),日本學術振興會(JSPS)外國人特別研究員(2015-2017)。主要從事超長碳納米管的單分散原理、碳基材料的設計制備及其在能源、環境相關領域的應用研究,主要包括:超長碳納米管在非極性有機體系的分散研究、新型高倍率快充鋰電池導電劑、低溫鋰電池負極、鈉電池硬碳負極、電磁屏蔽/吸波材料、超級電容器、碳基導熱/散熱材料、柔性顯示材料、先進高分子功能材料等,在Advanced Science,Carbon,Chemical Engineering Journal,Small,J Mater Chem A,Energy Storage Materials等高水平學術期刊上發表論文40余篇。

王清遠,四川大學教授。現任成都大學校長。他于1998年獲得巴黎中央學院博士學位,1999年至2003年在普渡大學工程學院從事博士后研究,并在鹿兒島大學擔任JSPS研究員。承擔和完成重點、杰青和重大科研儀器項目等國家自然科學基金項目。發表Web of Science 收錄論文200余篇,被他人引用5000余篇次,2014-2021連續八年入選Elsevier中國高被引學者。2006年獲教育部自然科學獎一等獎(第一完成人),2014年、2019年分別獲四川省科技進步獎一等獎(第一完成人),2018年、2022年分別獲四川省教學成果一等獎(第一完成人),2018年獲國家自然科學獎二等獎(第一完成人),2021年入選2020全球前2%頂尖科學家榜單(“生涯影響力”和“年度影響力”雙榜單)。

傅正義,武漢理工大學材料學科首席教授,材料復合新技術國家重點實驗室主任,國家杰出青年基金獲得者;中國工程院院士、俄羅斯工程院外籍院士、世界陶瓷科學院院士、美國陶瓷學會會士、歐洲陶瓷學會榮譽會士;國家重點研發計劃“基礎材料”專家組專家,教育部科技委材料學部委員;國家自然科學基金委創新群體、國防科技創新團隊學術帶頭人。長期從事多功能陶瓷與陶瓷基復合材料、結構/功能一體化復合材料、新結構與新材料體系探索、原位反應合成與制備新技術、高效燒結與加工新技術、材料過程仿生制備新技術等方面的研究。先后獲國家技術發明二等獎2項、國家科技進步三等獎1項、省部級科技與教學獎勵一等獎7項,發表高水平學術論文400余篇,獲授權發明專利90余項。

- 四川大學王云兵/羅日方、西安市中心醫院潘軍強等ACS Nano綜述:工程化細胞膜涂層技術的生物醫學應用 - 從納米尺度到宏觀尺度 2025-03-28

- 湖北大學尤俊/安農大葉冬冬 AFM:“準溶劑”精準控制甲殼素鏈片層數,增強離子傳輸管理 2024-10-12

- 南開大學余志林課題組 Angew:多肽-蛋白人工壞死小體誘導細胞死亡 2023-11-10

- 加州理工學院團隊 Science 封面文章:PAM - 宏觀尺度的“高分子”,助力設計新型智能材料 2025-01-17

- 中科大李闖教授團隊 Nat. Commun.:可自發反轉變形和驅動的光響應水凝膠 2024-02-26

- 哈佛醫學院Y. Shrike Zhang/東南大學顧忠澤等《Mater. Today》:3D打印宏觀尺度膠體光子晶體 2022-03-16