浙工大劉善秋團(tuán)隊(duì) Adv. Mater.:通過具有可切換固液態(tài)的光/電熱微納米結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)堅(jiān)固且超高效的防/除冰表面

結(jié)冰是一種由溫度降至冰點(diǎn)或冰點(diǎn)以下的情況引起的普遍的天氣現(xiàn)象。表面結(jié)冰對道路運(yùn)輸、航空、電力線、海上作業(yè)等構(gòu)成重大風(fēng)險。因此,開發(fā)有效的預(yù)防和除冰方法至關(guān)重要。傳統(tǒng)的除冰方法,如機(jī)械和化學(xué)除冰,通常涉及復(fù)雜、低效的過程,能耗和成本很高。近年來,研究者們逐漸關(guān)注被動防結(jié)冰策略,迄今為止,超疏水涂層已成為最具前景的被動防結(jié)冰解決方案之一。超疏水表面具有微米和納米結(jié)構(gòu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可最大限度地減少水接觸,促進(jìn)延遲冷凍并降低冰的粘度強(qiáng)度。然而,超疏水涂層只能延緩結(jié)冰,無法完全防止結(jié)冰。

因此,結(jié)合被動防結(jié)冰與主動除冰功能的光熱超疏水涂層正逐漸成為一種有效的防結(jié)冰、除冰材料。盡管光熱超疏水防結(jié)冰/除冰涂層的研究取得了顯著進(jìn)展,但其實(shí)際應(yīng)用仍面臨以下挑戰(zhàn):(1)在低溫、高濕度環(huán)境下,當(dāng)水蒸氣凝結(jié)成微小的液滴時,這些液滴會在固體表面凍結(jié)并嵌入其粗糙的納米結(jié)構(gòu)中。在熔化過程中,由于熱效應(yīng)的影響,這種復(fù)雜的微納米結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了與融水的顯著機(jī)械聯(lián)鎖。這個問題不僅降低了除冰的效率,而且由于表面被水潤濕,材料的防冰和超疏水性能也會惡化。(2)大多數(shù)光熱超疏水涂層在充足的太陽光照強(qiáng)度下表現(xiàn)優(yōu)異,但是在寒冷冬季或者夜晚,這樣高強(qiáng)度的太陽光并不常見。(3)超疏水涂層的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不足也限制了其實(shí)際應(yīng)用。

為此,該團(tuán)隊(duì)提出了一種新穎的高強(qiáng)度超高效防/除冰表面設(shè)計(jì)(圖1)。通過在微納米結(jié)構(gòu)上施加動態(tài)固液相變涂層(石蠟層),在熱誘導(dǎo)條件下的除冰過程中在其表面實(shí)現(xiàn)了非極性液態(tài)。這種轉(zhuǎn)變顯著減少了水分子與微納米結(jié)構(gòu)表面之間的分子級相互作用,有效地避免了機(jī)械聯(lián)鎖和融水滲透的問題。因此,即使在水蒸氣在微納米結(jié)構(gòu)內(nèi)凝結(jié)和凍結(jié),在模擬的自然結(jié)冰條件下形成機(jī)械聯(lián)鎖后,工程表面仍表現(xiàn)出卓越的除冰效率。為了進(jìn)一步增強(qiáng)表面對機(jī)械磨損的抵抗力,應(yīng)用激光蝕刻為表面配備了高強(qiáng)度的微米級防護(hù)裝甲,這確保了表面即使在經(jīng)過廣泛的機(jī)械磨損后也能保持其功能。工程表面表現(xiàn)出超高效、長期穩(wěn)定的防/除冰性能和優(yōu)異的超疏水性,結(jié)冰延遲≈1250秒,光熱除冰8秒,水接觸角165°,滑動角0.2°。此外,在0.93MPa下進(jìn)行400次線性磨損循環(huán)后,表面保持了有效的防冰/除冰能力和拒水性。這項(xiàng)工作為設(shè)計(jì)具有魯棒性和高效防冰/除冰性能的新型材料提供了見解,有可能將其應(yīng)用擴(kuò)展到更廣泛的現(xiàn)實(shí)世界場景。

圖1:RADS的設(shè)計(jì)、制造和形態(tài)特征。a) RADS設(shè)計(jì)和制造過程的示意圖。b) SEM圖像和c) 通過飛秒激光蝕刻在載玻片上制造的微柱陣列的相應(yīng)共聚焦顯微鏡圖像。d) 原位生長的聚倍半硅氧烷納米線的SEM圖像,e) 負(fù)載聚吡咯納米顆粒(90分鐘),然后f) 三氯乙基硅烷疏水化處理,g) 熱響應(yīng)相變納米涂層的應(yīng)用。h–j) 分別呈現(xiàn)圖像d)、e)和g)的共聚焦顯微鏡對應(yīng)圖片。

圖2: 結(jié)構(gòu)參數(shù)對表面潤濕性和機(jī)械化學(xué)耐久性的影響。a) 不同微柱陣列的RADS的超疏水性。b) 展示RADS低粘附性和優(yōu)異防水性的照片。c) 線性磨損試驗(yàn)示意圖。在200次極端線性磨損循環(huán)期間,d) 接觸角和e) 滑動角的變化。酸堿腐蝕下RADS的f) 接觸角和g) 滑動角的變化。h) 極端溫度(-196℃和150℃)、紫外線照射和高濕度(90%RH)下超疏水性的耐久性。

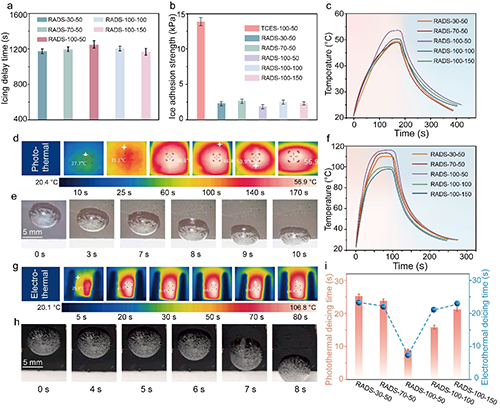

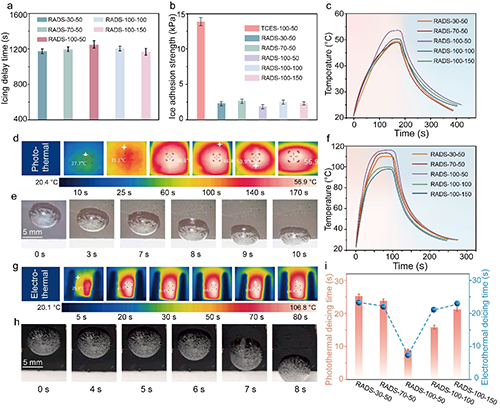

圖3: 防冰和光/電熱除冰。a) 結(jié)冰延遲時間和b) 不同表面形態(tài)的RADS的冰粘附強(qiáng)度。c) 1.0太陽光照下RADS的溫度-時間曲線。d) 熱紅外圖像和e) 顯示RADS在1.0太陽光照下有效除冰的照片。f) 10 V直流電壓下RADS的溫度-時間曲線。g) 紅外圖像和h) 照片展示了RADS在10 V直流電壓下的有效除冰。i) RADS的光熱和電熱除冰時間。在除冰試驗(yàn)中,RADS的傾斜角度為30度。

圖4: 防冰/除冰的長期穩(wěn)定性和機(jī)械耐久性。a) 連續(xù)五個光/電熱除冰循環(huán)中除冰時間的變化。b) 在連續(xù)五個周期內(nèi),在1個太陽光照下進(jìn)行光熱循環(huán)。c) 光熱和電熱除冰15個周期后超疏水性的變化。d) 冰延遲時間隨線性磨損循環(huán)次數(shù)的變化。e) 在1.0太陽光照下的光熱轉(zhuǎn)換和f) 在400次線性磨損循環(huán)前后在10V下的電熱轉(zhuǎn)換。g) 冰層從表面滑落,h) 熱紅外圖像顯示了400次線性磨損循環(huán)后,RADS在1.0太陽光照下的溫度升高。i) 在400次線性磨損循環(huán)后,冰層在10V下從表面滑落。J) 在400次線性磨損循環(huán)后進(jìn)行5次光熱和電熱除冰循環(huán)后的表面潤濕性。k) 400次線性磨損循環(huán)前后表面形態(tài)的SEM圖像。

圖5: 除冰過程中機(jī)械聯(lián)鎖的破壞及其機(jī)理。a) 在自然寒冷環(huán)境中,由于水蒸氣凝結(jié)和凍結(jié),冰層和表面微納米結(jié)構(gòu)之間的機(jī)械聯(lián)鎖示意圖。b) 1太陽光照下除冰性能的比較以及c) RADS和傳統(tǒng)光熱超疏水表面除冰后表面干燥度和超疏水性的評估。d) RADS和同行報告的光熱超疏水表面之間除冰時間和除冰后潤濕性的比較。紅色區(qū)域表示非濕潤表面,藍(lán)色區(qū)域表示有積水的表面。e) 冰中殘留水分子百分比的趨勢以及f) 冰質(zhì)心與表面之間的距離隨溫度的變化。g) RADS在光/電熱條件下的有效除冰機(jī)制示意圖。

該研究成果以“Robust and Ultra-Efficient Anti-/De-Icing Surface Engineered Through Photo-/Electrothermal Micro-Nanostructures With Switchable Solid-Liquid States”為題發(fā)表在Advanced Materials上,該文的第一作者為浙江工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院的碩士研究生劉秋悅,通訊作者為劉善秋教授。該工作得到了國家自然科學(xué)基金的支持。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202410941

版權(quán)與免責(zé)聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其真實(shí)性,也不構(gòu)成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如涉及侵權(quán),請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:

info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。