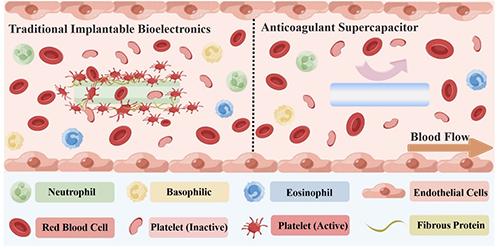

植入式超級電容器作為一類可以為生物體內(nèi)電子設(shè)備提供能量的新型儲能器件,其發(fā)展對于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著至關(guān)重要的意義。然而,當(dāng)植入式超級電容器置入體內(nèi)時,不可避免地與血液直接接觸,可能激發(fā)血小板活化、凝血級聯(lián)反應(yīng),并引發(fā)炎癥導(dǎo)致血栓栓塞等一系列不良反應(yīng),嚴(yán)重時會削弱儲能裝置性能,甚至危及人體生命健康(圖1)。因此,植入式超級電容器在滿足儲能需求的基礎(chǔ)上,必須具備優(yōu)異的抗凝血性能,避免植入后血栓及其他心腦血管疾病的發(fā)生。

圖1 傳統(tǒng)植入式生物電子與抗凝血超級電容器接觸血液時的臨床反應(yīng)差異

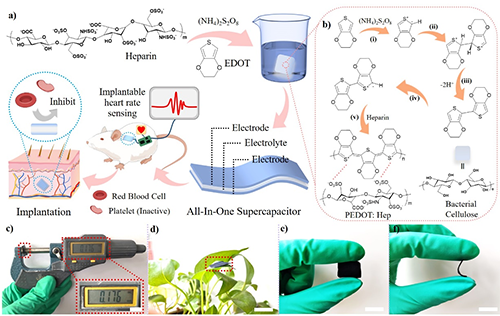

鑒于此,蘭州理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院冉奮教授團(tuán)隊利用抗凝血大分子肝素(Hep)摻雜導(dǎo)電高分子聚3, 4-乙烯二氧噻吩(PEDOT),合成了具有抗凝活性的生物電極材料PEDOT: Hep。隨后通過原位聚合的方式,構(gòu)筑了具有一體化結(jié)構(gòu)的抗凝血超級電容器(圖2a, b)。該超級電容器不僅具有高抗凝活性(凝血時間為63.4秒)和低溶血率(< 5 %),還展現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)活性和循環(huán)穩(wěn)定性,可作為植入式心率傳感器的供能設(shè)備。這項工作為便攜式、可穿戴和植入式電子產(chǎn)品的實際發(fā)展提供了重要參考。

相關(guān)研究成果以“An anticoagulant supercapacitor for implantable applications”為題發(fā)表于Nature Communications (Nat. Commun. 2024, 15, 10497)。文章第一作者是蘭州理工大學(xué)博士后王相雅博士,冉奮教授為論文通訊作者。

本文亮點:

1、肝素?fù)诫sPEDOT構(gòu)筑一體化抗凝血超級電容器。本工作以PEDOT: Hep和細(xì)菌纖維素(BC)分別作為電極層和電解質(zhì)層,在BC表面原位逐步聚合制備一體化抗凝血超級電容器。該器件獨特的一體化結(jié)構(gòu),避免了電極與電解質(zhì)界面之間由于空間位阻效應(yīng)引起的滑移現(xiàn)象。同時,該超級電容器的整體厚度僅為0.176 mm,并具有良好的機(jī)械靈活性和穩(wěn)定性,即使彎曲多次也能保持完全一體化的狀態(tài)(圖2c-f)。

圖2抗凝血超級電容器的制備圖及數(shù)碼照片

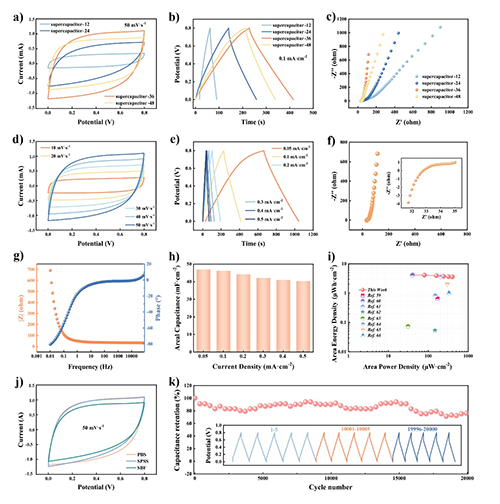

2、抗凝血超級電容器具有良好的電化學(xué)性能和循環(huán)穩(wěn)定性。該超級電容器基于特殊的一體化結(jié)構(gòu),有助于提高電極與電解質(zhì)界面之間的離子或電子傳輸,展示出良好的電化學(xué)性能和循環(huán)穩(wěn)定性(2萬次循環(huán)后電容保持率為76.24 %) (圖3)。植入小鼠體內(nèi)后,可為植入式心率傳感器提供正常工作所需的電能,為個性化健康管理和精準(zhǔn)醫(yī)療的開發(fā)與應(yīng)用提供了可能。

圖3抗凝血超級電容器的電化學(xué)性能

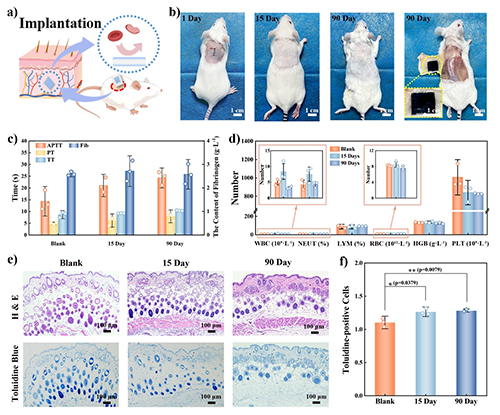

3、抗凝血超級電容器避免植入后面臨的凝血和血栓形成風(fēng)險。肝素的引入賦予了該超級電容器優(yōu)異的抗凝血活性。植入后,該器件能有效阻止凝血途徑的激活、血小板黏附和炎癥等不良反應(yīng)的發(fā)生,為植入式儲能裝置在體內(nèi)長期穩(wěn)定運行提供了全新解決方案(圖4)。

圖4抗凝超級電容器的體內(nèi)血液相容性和生物相容性

該工作是冉奮教授團(tuán)隊近期關(guān)于植入式儲能器件相關(guān)研究的最新進(jìn)展之一。植入式儲能器件能夠為健康管理和疾病治療裝置提供電能,其主要材料需要具備優(yōu)異的電化學(xué)性能和良好的血液相容性,器件本身則需具備長壽命、小型化及柔性等特性,以適配可穿戴和可植入設(shè)備的應(yīng)用需求。過去兩年,團(tuán)隊系統(tǒng)總結(jié)了植入式能源存儲設(shè)備的最新進(jìn)展(Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2301877),針對當(dāng)前植入式儲能裝置在體內(nèi)長期應(yīng)用時面臨的穩(wěn)定性、生物及血液相容性挑戰(zhàn),從抗凝血機(jī)理和分子設(shè)計的角度出發(fā),闡述了抗凝血大分子在生物電子學(xué)領(lǐng)域中的重要應(yīng)用和發(fā)展?jié)摿?/span>(Macromolecules 2023, 56: 4387)。基于此,團(tuán)隊開發(fā)了可臨床應(yīng)用的抗凝血電極材料(Adv. Healthc. Mater. 2024, e2401134),以及無物理接口的新型膜式“一體化”超級電容器(Macromolecules 2024, 57: 9429-9441),這些研究成果有望造福人類健康。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54862-2

冉奮教授課題組主頁:https://www.x-mol.com/groups/ran

- 蘭州理工大學(xué)冉奮教授課題組 Macromolecules前瞻性文章:抗凝血大分子 2023-06-16

- 中科院長春應(yīng)化所欒世方/殷敬華/石恒沖研究員團(tuán)隊 Nat. Commun.:基于自適應(yīng)性肝素網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的長效抗血栓和抗菌導(dǎo)管 2024-01-03

- 東華大學(xué)洪楓教授團(tuán)隊在小口徑人工血管上的新進(jìn)展:高效均一引入絲素蛋白納米顆粒和肝素改善細(xì)菌納米纖維素管材性能 2021-02-26

- 四川大學(xué)趙長生/趙偉鋒課題組合成類肝素生物大分子 2020-10-16

- 西南交大魯雄/中國海大韓璐/北京基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所江小霞等Nano Today:導(dǎo)電粘附水凝膠調(diào)控創(chuàng)傷性腦損傷后的神經(jīng)炎癥與神經(jīng)功能 2023-07-23

- 北大裴堅教授、王婕妤教授團(tuán)隊《Sci. Adv.》:單一共軛聚合物實現(xiàn)超高n型和p型導(dǎo)電率和功率因子 2023-03-05

- 新加坡國立大學(xué)歐陽建勇教授課題組《Sci. Adv.》:鹽引起的本征導(dǎo)電聚合物的韌塑化和其電阻對應(yīng)變的不敏感行為 2022-11-27