2024年12月,中南大學蔣炳炎-吳旺青教授團隊以“An innovative patternable microelectrode bonding technology for high-performance and cost-effective sealing in microfluidic chips”為題,在期刊《Chemical Engineering Journal》(IF:13.4,JCR一區,中科院一區TOP)發表了研究性論文。中南大學吳旺青教授為通訊作者,2020級博士研究生趙百順為論文第一作者。中南大學極端服役性能精準制造全國重點實驗室為第一單位。論文合作者還包括英國利茲大學/鄧迪大學的Dimitrios Kontziampasis博士。

微流控芯片技術憑借其精確操控微小液滴和生物分析的能力,在生物醫學和化學分析領域發揮著越來越重要的作用。然而,制造高質量微流控芯片所需的復雜技術限制了其市場化和廣泛應用。本文提出了一種面向模內鍵合集成制造的新型微流控芯片鍵合技術——基于可圖案化的微電極熔接,旨在實現高可靠、低成本和高通量的模內鍵合。該技術利用微電極在低電壓下的焦耳熱效應,在芯片鍵合界面快速生熱,實現微流控芯片熔融鍵合。團隊基于電沉積法制備的鎳微電極能夠以低于3伏的電壓在15秒內迅速完成芯片鍵合。研究表明,基于微電極鍵合技術可以實現微流控芯片高強度、小變形協同鍵合。鍵合芯片爆破強度>2.9 MPa,微通道變形<10%。這項技術無需使用化學品或污染物,也不需要復雜的設備,使其成為一種簡單、綠色和可持續的鍵合新方法,為微流控芯片技術的可持續發展和產業化應用提供關鍵技術支持。

研究背景:微流控芯片模內鍵合技術

作為一種高度集成的微流體分析系統,微流控芯片的優勢在于其獨特的微納尺度結構特征和復雜的系統集成能力。為實現復雜功能集成,微流控芯片多采用多層復合結構,并通過鍵合的方式形成封閉的微通道網絡。其結構完整性和功能實現的關鍵在于鍵合技術的精確性和可靠性。傳統的熱壓、等離子、化學和膠鍵合方法工序離散,效率較低,難以應用于大批量生產。隨著微流控芯片技術的不斷發展,高質量鍵合需求與低效率鍵合方法之間的矛盾導致鍵合技術趨于復雜化。中南大學蔣炳炎教授在國際上率先提出了模內鍵合思想,即將熱鍵合技術集成到模具內,在一套模內先后完成微流控芯片注塑成型及模內鍵合,其主要優勢包括:工藝集成化、工序自動化、生產標準化等。然而,該方法仍面臨模具結構復雜、鍵合質量協同調控困難,以及規模化生產適應性等挑戰。

研究亮點:提出基于微電極的熱熔鍵合新方法

在微流控芯片的制造過程中,鍵合封裝質量是決定產品性能的關鍵。傳統的封裝技術往往因為技術復雜、成本高昂而限制了微流控產品的市場化。針對這一挑戰,本研究提出了一種新穎的微電極鍵合技術,該技術利用低電壓下微電極的焦耳熱效應,訊速產生足夠的熱量,實現芯片的成功鍵合。

創新成果:微電極設計與電沉積制造

研究中使用的微電極材料為鎳,這是一種具有優異的熱、電導性以及機械強度的材料。通過小批量電沉積工藝制備的微電極,能夠在低電壓下產生高效的熱能,實現微流控芯片的快速鍵合。這種材料和工藝的選擇,不僅提高了鍵合的效率和質量,而且降低了成本,為微流控芯片的大規模生產提供了可能。

實際意義與應用價值:綠色、可持續的集成制造技術

與傳統的鍵合技術相比,該技術無需使用化學試劑或污染物,也不需要復雜的設備,是一種簡單、綠色和可持續的方法。這對于推動工程和制造業朝著可持續的未來發展具有重要意義。此外,該技術的應用范圍廣泛,從藥物輸送系統、診斷檢測到環境監測和芯片實驗室設備,都展示了其巨大的應用潛力。

深入解讀:技術參數與性能評估

研究中對微電極和微流道的形態特征進行了詳細的表征,并使用高速紅外攝像機評估了加熱產生的質量。通過測量微流道的爆破壓力來表征鍵合強度,結果顯示,該技術能夠在低至3伏的電壓下實現快速的聚合物鍵合,且鍵合強度>2.9 MPa,微流道變形<10%,表明了該技術的高效性和可靠性。基于微電極的微流控芯片鍵合技術主要特點:

? 高效:鍵合時間短,只需幾十秒鐘,易實現模內集成。

? 性能優異:鍵合強度高,微通道變形小。

? 成本低:無需使用專用鍵合設備和溶劑,微電極制造工藝成熟、規模化潛力大。

? 環保:無需使用膠黏劑、有機溶劑等有害物質。

? 適用性強:可用于多種聚合物材料。

意義與價值

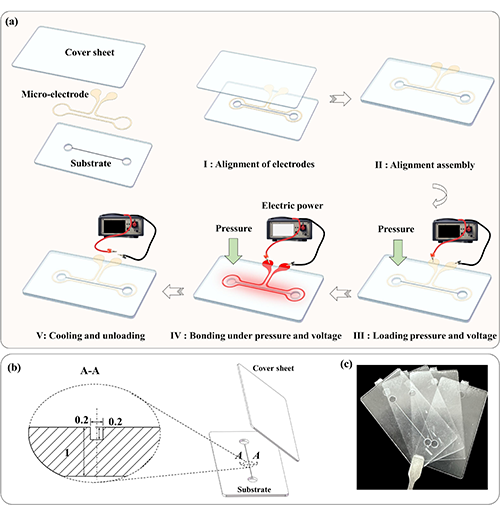

圖1. 微電極鍵合原理與工藝流程

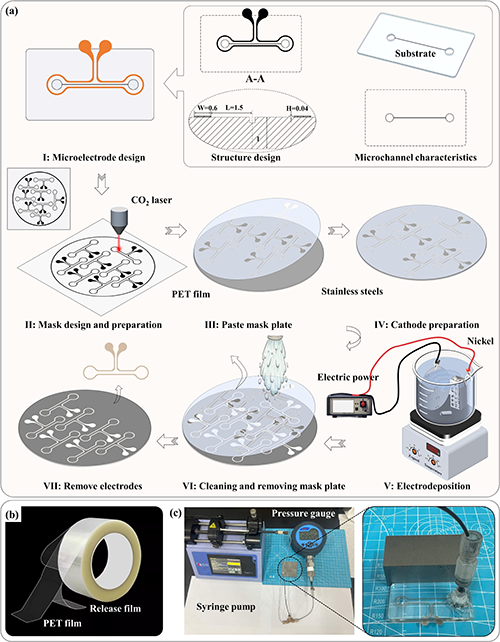

圖2. 圖案化微電極電沉積制備工藝

圖3. 微電極鍵合表現

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.158214

作者簡介

通迅作者:吳旺青,中南大學教授、博士生導師,湖南省科技創新類湖湘青年英才。現任中南大學機械制造及其自動化系主任、全國模具標準化技術委員會委員、中機生產工程分會模具制造與成型技術專業委員會委員。主要從事金屬/塑料先進成型及其智能化研究,主持/承擔國家自然科學基金青年/面上/重點國際合作研究項目、國家重點研發計劃子課題、湖南省人才專項、長沙市自然科學基金以及校企合作項目10余項,在Chemical Engineering Journal, Materials & Design, Journal of Alloys and Compounds等期刊以第一/通訊作者發表期刊論文40余篇,獲國家授權發明專利20余項。博士后合作、博士/碩士研究生報名聯系方式:csuwwq@csu.edu.cn。

第一作者:趙百順,中南大學20級博士研究生,參與國家自然科學基金面上/重點國際合作研究項目、長沙市自然科學基金以及校企合作項目4項,在Chemical Engineering Journal, Materials & Design, Journal of Materials Research and Technology等期刊以第一作者發表研究論文8篇。2023年獲中南大學博士研究生國家獎學金,湖南省模具技術論壇會優秀論文一等獎;2022年獲NanoMan 2022 & AETS 2022國際會議最佳論文獎。

- 哈佛醫學院Y. Shrike Zhang教授團隊 PNAS:閉環模塊化精確控氧多器官芯片系統 2024-11-15

- 東華大學史向陽教授團隊 Nano Today:微流控合成腫瘤微環境調控型超小氧化鐵納米團簇用于動態MR成像導引的腫瘤聯合治療 2022-09-17

- 北航常凌乾教授等《Biosens. Bioelectron.》:手指驅動式微流控芯片用于結核病的快速多重診斷 2021-09-27

- 北科大王東瑞教授課題組 Small:無掩模直接印刷制備高分辨率、可定制化、適形性好且可回收的曲面微電極 2025-03-18

- 《PNAS》:化學改性蠶絲蛋白用于微電極陣列測試生物電生理信號 2020-06-24

- 北海道大學龔劍萍課題組:利用微電極技術研究DN凝膠網絡的破壞結構 2019-09-19