華中師大曹郁教授團隊 Polym. Rev. 綜述:溫敏纖維素水凝膠 - 材料設計前沿

隨著材料科學的進步,智能材料因其獨特的性能而受到廣泛關注。一類智能材料是基于水凝膠,對諸如溫度、pH、光、磁等環(huán)境響應,可用于生物醫(yī)藥、健康監(jiān)測和穿戴設備、柔性機器人、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)等方面。溫敏性水凝膠作為一類重要的智能材料,尤其在生物醫(yī)學、藥物遞送系統(tǒng)、組織工程等領域展現(xiàn)出了巨大的潛力。

纖維素是地球上最豐富的天然有機聚合物之一,廣泛用于造紙、紡織、食品、化工產(chǎn)品和建筑材料中。隨著對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視度增加,探索纖維素的新用途成為科研熱點,特別是在醫(yī)藥領域:作為藥片和膠囊的賦形劑;用于藥物制劑以改善溶解性或控制釋放速率;在醫(yī)療敷藥中促進傷口愈合。

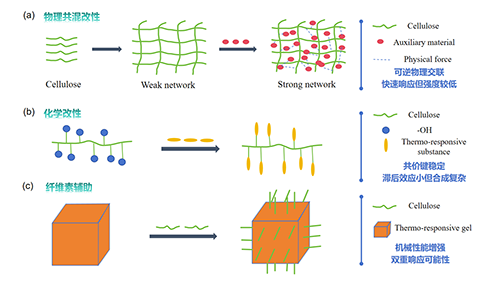

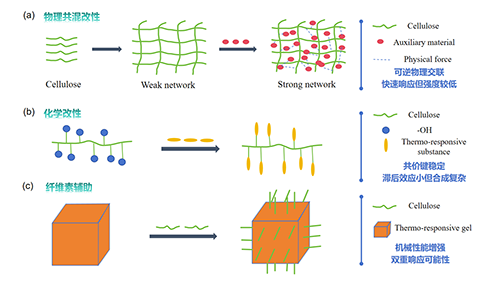

溫敏纖維素水凝膠結合了纖維素的生物相容性和生物降解性以及溫敏性水凝膠的環(huán)境響應能力,展現(xiàn)出廣闊的應用前景。而單純的纖維素及其衍生物形成的溫敏水凝膠的凝膠轉變溫度高且性能不好,極大地限制了發(fā)展,基于此發(fā)展出三大類改進策略(圖1):一、在纖維素中加入物質進行共混,利用物理作用力進行調節(jié);二、對纖維素進行化學改性,改變影響溶膠-凝膠轉變的基團種類或數(shù)量;三、纖維素輔助即其他溫敏物質成凝膠,而纖維素在此只扮演增稠劑或穩(wěn)定劑的角色。

圖1. 溫敏純纖維素水凝膠改性的三種策略

近日,來自華中師范大學化學學院的曹郁教授、博士生瞿佳穎和本科生何凱等人在高分子知名期刊Polym. Rev.上發(fā)表了綜述文章,總結了三大類溫敏纖維素水凝膠:以甲基纖維素(MC)和羥丙甲纖維素(HPMC)為代表的纖維素主鏈為溫敏部分;除纖維素主鏈的側鏈為溫敏部分,其中聚(N-異丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)最為典型;纖維素作為增稠劑或穩(wěn)定劑,并介紹了各類凝膠的合成方法、優(yōu)缺點、溶膠-凝膠轉變機理及應用(圖2)。此外,還介紹了多響應的纖維素水凝膠,強調其不同的功能和在不同場景下的潛在應用,以期達到對此類溫敏性功能材料的快速了解和掌握,并啟發(fā)更多后續(xù)的研究和應用發(fā)展。

圖2. 三種溫敏纖維素水凝膠的相變機理示意圖

纖維素主鏈為溫敏部分

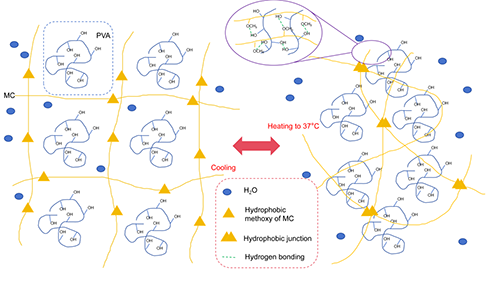

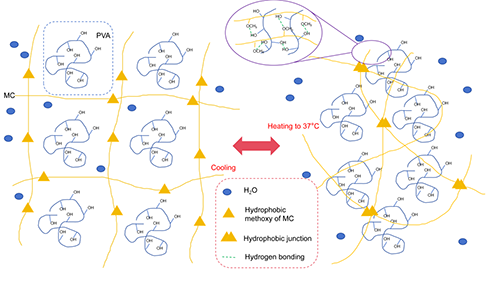

纖維素中的纖維素醚如MC與HPMC是最為典型、研究最多的物質,它們本身形成的水凝膠即具有溫度響應的特性,但是由于其溶膠-凝膠轉變溫度過高以及形成的水凝膠機械性能不好等限制了應用和發(fā)展。最簡單的方法為加入無機鹽、小分子有機物、表面活性劑等進行物理改性,利用氫鍵、靜電力、分子相互作用、主客體作用等交聯(lián)成為網(wǎng)狀結構進而降低凝膠轉變溫度。這種方法簡單,但往往調節(jié)力度有限。如將甲基纖維素(MC)與聚乙烯醇(PVA)在磷酸鹽緩沖溶液(PBS)中共混,通過物理交聯(lián)可在37°C下發(fā)生溶膠-凝膠轉變得到MC-PVA凝膠。(圖3)

圖3. MC-PVA溫敏凝膠的溶膠-凝膠轉變機理

纖維素側鏈為溫敏部分

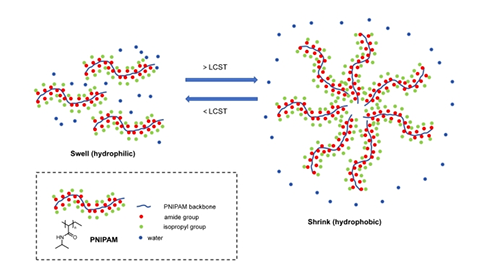

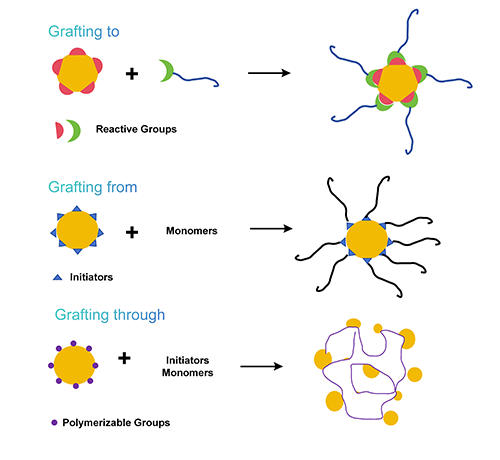

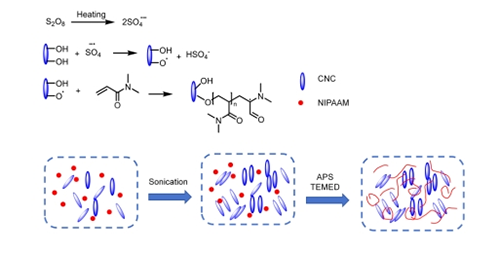

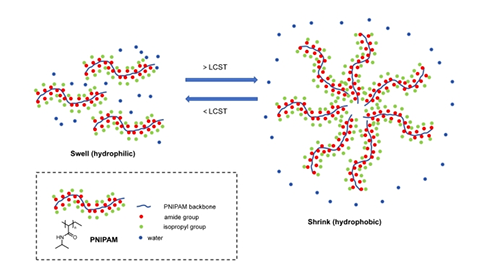

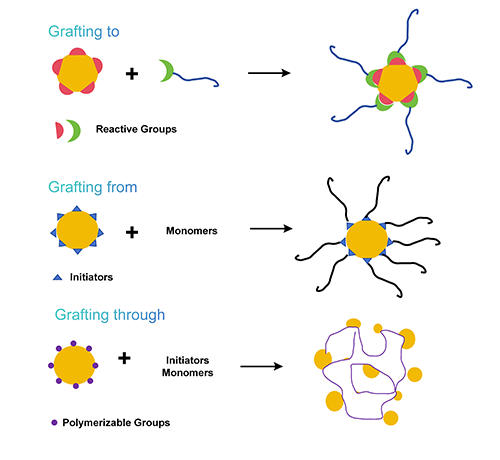

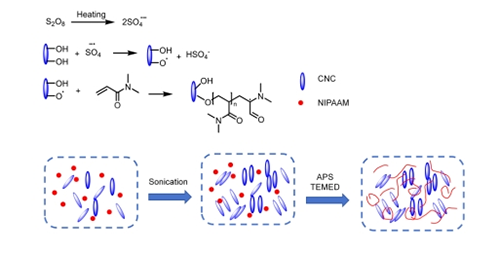

PNIPAM的側鏈含有親水的酰胺基和疏水的異丙基,通過親疏水平衡調節(jié)(圖4),展現(xiàn)出低臨界溶解溫度(LCST)在32°C附近的凝膠轉變特性,由于該溫度接近人體溫度,具有廣闊的應用。但是單獨的PNIPAM凝膠脆性高、機械強度差、功能有限,可通過原子轉移自由基聚合(ATRP)、離子聚合、開環(huán)聚合、點擊反應等方法將其接枝到纖維素及其衍生物上可完美的解決上述問題并豐富凝膠種類、提高熱響應行為(圖5),同時也可將纖維素接枝到其他具有熱響應性質的物質上。利用這種方法形成的凝膠種類多樣、可方便調節(jié)熱響應行為和其它相關性能,但是往往步驟麻煩且需要用到有毒的交聯(lián)劑。如采用自由基聚合的方法,以過硫酸銨(APS)為引發(fā)劑,四甲基乙二胺(TEMED)為催化劑,無需任何額外的化學交聯(lián)劑。嵌入的CNCs與PNIPAM通過它們的羥基共價交聯(lián),并通過氫鍵物理交聯(lián)促進相鄰CNC和PNIPAM鏈的相互作用進而促進水凝膠的強化(圖6)。

圖4. PNIPAM結構和凝膠LCST行為示意圖

圖5.三種接枝方法

圖6. CNC-PNIPAM凝膠的制備

纖維素為增稠劑或穩(wěn)定劑

纖維素僅僅作為熱響應物質的增稠劑或穩(wěn)定劑而存在,比如在殼聚糖/β-甘油磷酸二鈉/醋酸的凝膠體系下,可加入羥乙基纖維素作為增稠劑,可形成更加均勻和穩(wěn)定的凝膠。通過纖維素的疏水主鏈與周圍水分子的氫鍵相互作用,有效限制了系統(tǒng)內(nèi)粒子的運動,從而達到增稠目的;通過防止熱響應聚合物在溶膠-凝膠轉變過程中的聚集或沉淀,纖維素衍生物的存在可以在空間上阻礙聚合物鏈之間的相互作用,促進更均勻和穩(wěn)定的凝膠網(wǎng)絡的形成。纖維素衍生物特別是MC與HPMC可促進體系黏度的增加,增強凝膠的可注射和處理性能,特別適用于需要微創(chuàng)輸送的生物醫(yī)學應用中。

多響應纖維素水凝膠

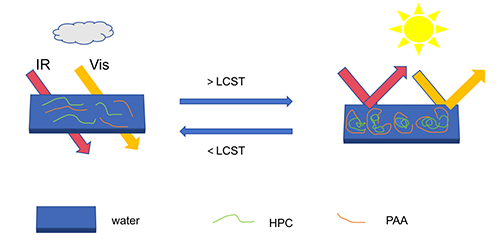

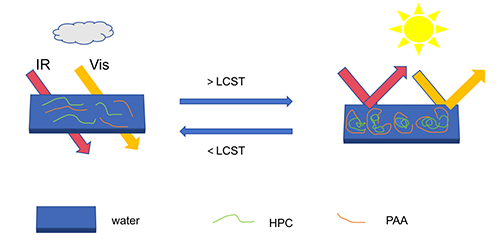

根據(jù)材料來源不同,纖維素可與生物大分子、單體溶液、部分無機物復合形成具有溫度、pH、光、電、磁等多種響應的水凝膠。雖然這類水凝膠具有更強的適應性和靈活性,可用于更復雜的場景,但是由于復雜性的增加,對其設計和合成也提出了顯著挑戰(zhàn)。如將羥丙基纖維素(HPC)與聚丙烯酸(PAA)共混,可得到溫度/pH雙響應的水凝膠。當 pH 從1變化到4時,HPC-PAA水凝膠的低臨界轉變溫度(LCST)從10°C升高到40°C,酸度繼續(xù)減弱到pH為6、7時,凝膠轉變溫度緩慢升高至44°C,然而當堿性增強到 pH = 10時,凝膠轉變溫度反而下降到43°C。(圖7)

圖7. HPC-PAA凝膠的相轉變過程

盡管目前溫敏纖維素水凝膠發(fā)展出了多種體系和在生物醫(yī)療等方面具有一些應用,但仍面臨一些挑戰(zhàn),比如如何精確調控其溫度響應行為和提高材料的性能以適應實際應用中的需求。因此,進一步的研究需要集中在開發(fā)新型合成方法、優(yōu)化結構設計以及深入理解其物理化學性質等方面。

原文鏈接 https://doi.org/10.1080/15583724.2025.2458305

通訊作者簡介

曹郁:華中師范大學教授,博士生導師。2003年于北京理工大學獲材料學博士學位,2003年至2005年在中國科學院化學所高分子物理與化學國家重點實驗室從事博士后研究,曾任日本學術振興會特別研究員,目前為華中師范大學化學學院教授和學科帶頭人。主要研究領域包括功能高聚物、藥物傳遞系統(tǒng)及生物醫(yī)用材料、高性能纖維、納米自組裝等方面。通過分子設計合成具有生物活性或適用于不同領域的功能高分子,再通過材料設計、分子構建加工/自組裝成材料,使其成為具有生物活性、生物相容性、靶向功能、緩釋/控釋功能或其它功能的新型材料或環(huán)境材料。