隨著快時尚行業(yè)迅速擴張,全球服裝消費和生產增加,產生大量紡織廢料,每年全球約產生4000萬噸新紡織廢料,僅約25%被回收再利用,大部分被填埋或焚燒,嚴重破壞地球生態(tài)系統(tǒng)平衡。纖維素基紡織廢料(主要含棉和粘膠)是天然纖維紡織廢料中存量最大的;聚酯(PET)廢料因在合成紡織品中廣泛使用而數(shù)量可觀,兩者回收都面臨挑戰(zhàn)。現(xiàn)有回收利用方法存在局限性,雖有微生物降解、化學改性和纖維素納米晶生產等回收再利用方法,但主要關注過程,未充分挖掘材料潛在應用,尤其在將纖維素廢料轉化為高附加值材料方面。用紡織廢料制備纖維素氣凝膠是不錯的回收選擇,其具有輕質、高孔隙率、低導熱性和強化學改性能力等優(yōu)點,在油水分離、保溫隔熱等領域有廣闊應用前景。但纖維素氣凝膠機械性能差,在隔熱場景易因外部壓力結構坍塌導致隔熱性能下降,在吸油應用中若無法承受吸收和分離過程中的力則影響可重復使用性,限制了其實際應用。

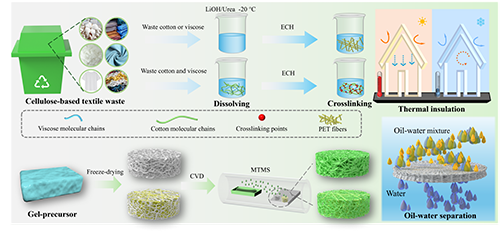

基于此,西安工程大學劉呈坤教授團隊以棉和粘膠紡織廢料為原料,LiOH/尿素水溶液為纖維素溶劑,通過冷凍干燥工藝制備纖維素氣凝膠。探究了兩種力學性能增強策略,一是將廢PET纖維切碎、粉碎后作為增強體摻入純棉或粘膠氣凝膠中,增強氣凝膠力學性能;二是結合具有長短纖維素分子鏈的棉和粘膠纖維,改善交聯(lián)點,提高交聯(lián)效率,從而增強機械性能。然后用甲基三甲氧基硅烷(MTMS)進行疏水改性,使纖維素氣凝膠具備油水分離能力,實現(xiàn)廢舊紡織材料的高值化利用(圖1)。相比以往研究,本研究擴大了纖維素廢料來源,提供了更可行的大規(guī)模處理和高值回收方法;在不犧牲隔熱和吸油等關鍵性能的前提下實現(xiàn)了輕質增強,機械增強后的氣凝膠在建筑隔熱和工業(yè)管道隔熱方面有較大應用潛力,疏水改性后可有效用于油水混合物分離,減少環(huán)境污染和資源浪費。

圖1 力學性能增強纖維素基氣凝膠制備流程與應用

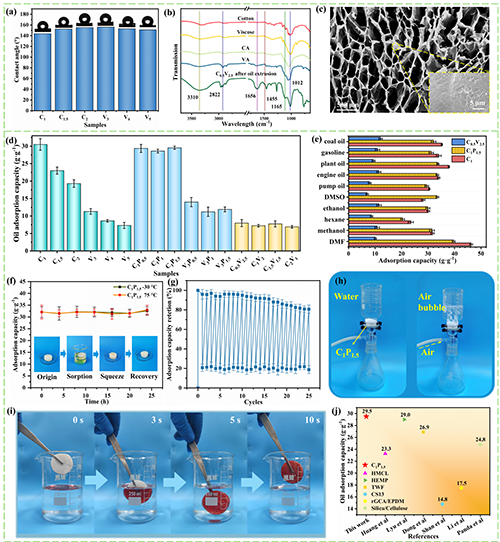

如圖2所示,對于純棉/粘氣凝膠,均呈現(xiàn)多孔網絡三維結構。隨著纖維素含量增加,其孔結構趨向更緊密、均勻分布,孔徑減小且空間均勻性顯著改善;壓縮應力和模量、拉伸應力和模量增強,而斷裂伸長率降低。

圖2 純棉/粘膠基氣凝膠微觀形貌與力學性能

探究了不同PET摻雜量對氣凝膠力學性能的影響,并分析了增強機理(圖3d)。將PET短纖維作為增強體摻入氣凝膠基質中,PET短纖維可作為骨架增強氣凝膠機械性能。研究選取C1P1和V3P1進行微觀結構表征,發(fā)現(xiàn)摻入PET纖維后氣凝膠網絡結構保持完整,PET短纖維均勻散布在網絡結構中,其連接處被纖維素層狀結構緊密包裹,這種獨特結構增強了壓縮和拉伸應力。力學性能測試表明,與3 wt%純粘膠纖維相比,摻入1.5 wt%滌綸后的的壓縮應力和模量分別提高了2.7倍和13.2倍。

圖3 滌綸增強纖維素基氣凝膠微觀形貌與力學性能

如圖4所示,探究了棉/粘不同組合比例對氣凝膠力學性能的影響,并分析了增強機理。纖維素基材料的機械性能受纖維素聚合度(DP)影響顯著,高DP棉纖維賦予氣凝膠網絡機械強度,低DP粘膠增加纖維素交聯(lián)點。研究發(fā)現(xiàn)混合氣凝膠的網絡比單一的棉/粘氣凝膠更均勻,有利于提高力學性能;與3 wt%純粘膠纖維氣凝膠相比,棉/粘膠組合氣凝膠(C2V1)的壓縮應力和模量分別提高了2.3倍和13.1倍。

圖4 棉/粘組合增強纖維素基氣凝膠微觀形貌與力學性能

如圖5所示,兩種策略增強后的纖維素基氣凝膠相較于純棉/粘氣凝膠的密度和導熱率略有提高、孔隙率略有下降,但總體變化小,保持了較低導熱率和出色隔熱性能。相較于傳統(tǒng)保溫隔熱材料以及其他文獻中報道的增強型纖維素基氣凝膠材料,優(yōu)勢顯著。表明這兩種增強策略在增強纖維素基氣凝膠力學性能的同時,有效保留了其隔熱能力。

圖5 兩種策略增強纖維素基氣凝膠保溫隔熱性能

如圖6所示,通過化學氣相沉積(CVD)對纖維素基氣凝膠進行MTMS表面疏水化處理,使其具備超疏水特性。泵油吸附測試表明,棉氣凝膠比粘氣凝膠的吸附能力更強。添加PET短纖維后,滌棉氣凝膠也比滌粘氣凝膠吸油能力更強。對C1、C0.5V2.5和C1P1.5進行不同種類油和有機溶劑的吸收測試,結果表明C1和C1P1.5的總體吸附能力較好。綜合評估氣凝膠力學性能和吸油性能,選擇C1P1.5進行在不同溫度下的吸油性能測試,經25次吸油-擠壓循環(huán)后仍保持80%以上吸收能力,且具有良好的疏水性、透氣性和快速吸油分離能力。與先前報道的纖維素基氣凝膠相比,PET增強氣凝膠在有機溶劑和油的吸收能力上更具優(yōu)勢,為開發(fā)油水分離材料提供了新策略。

圖6 兩種策略增強纖維素基氣凝膠油水分離性能

該工作以“Reinforcement strategies for cellulose-based aerogels from textile waste and their applications in thermal insulation and oil absorption”為題發(fā)表在期刊《International Journal of Biological Macromolecules》上(二區(qū)top,IF=7.7)。通訊作者為西安工程大學劉呈坤教授,共同通訊作者為新加坡國立大學Seeram Ramakrishna教授和西安工程大學張振方博士。

該研究工作得到了國家自然科學基金項目和陜西省創(chuàng)新能力支持計劃等項目的支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.142526

- 武漢大學陳朝吉、高恩來/林科院林化所劉鶴 AFM:二氧化碳衍生多功能生物基非異氰酸酯聚氨酯助力紙張轉化為紙塑 2025-06-30

- 超分子化學賦能綠色材料新未來:武漢大學陳朝吉團隊在《Nat. Rev. Mater.》發(fā)表纖維素綜述 2025-06-10

- 北京林業(yè)大學彭鋒教授團隊 Nat. Sustain.: 木聚糖類半纖維素利用新途徑 2025-06-06

- 新加坡國立大學用棉布廢料造出環(huán)保氣凝膠:成本更低、速度更快 2018-02-15

- 東華大學朱美芳教授、成艷華研究員 Adv. Mater.: 卷對卷工藝制備加捻氣凝膠紗線 - 兼具高強結構和低導熱性能 2025-06-19

- 寧波材料所王震/閻敬靈團隊 JMCA: 聚酰亞胺/石墨烯氣凝膠的分級多孔結構實現(xiàn)力學和電磁屏蔽兼容 2025-06-19

- 西工大顧軍渭教授/張雅莉副教授 Adv. Mater.:具有動態(tài)可逆熱管理性能的智能電磁屏蔽復合材料 2025-06-14