具有傳感功能的可拉伸電子器件在智能醫療保健、可穿戴顯示電子設備、智能機器人和人機交互等領域具有重要意義。在可拉伸電子設備領域,熱塑性彈性體作為軟基材發揮著舉足輕重的作用。然而,熱塑性彈性體的動態相互作用(如范德華力、氫鍵和結晶相)通常會在彈性體連續拉伸過程中破壞,雖然這一現象增加了材料的韌性,但是于此同時犧牲了材料的回彈性。這類聚合物彈性體的高滯后和疲勞損傷特性限制了柔性電子器件的長期使用。因此,制備具有高彈性、高韌性和抗疲勞性的聚合物彈性體非常重要。

近期,南京大學李承輝/王曉亮教授課題組提出了一種利用 La3+配合物作為交聯點制備高彈性和抗疲勞彈性體的新策略。該策略的關鍵原理在于利用丁二酮肟配體與 La3+金屬離子之間形成的編織結構來提升材料的機械力學性質。具體來說,丁二酮肟(DMG)配體與異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)封端的聚四氫呋喃二醇發生縮合反應構筑高分子配體,而該高分子配體與金屬鑭(III)離子通過配位鍵交聯形成彈性體。在該結構中,La3+離子與羰基(C=O)之間的配位鍵將兩根不同的聚合物鏈搭接在一起,從而在配位交聯點周圍產生額外的纏結,形成編織結構。編織結構中配體與金屬離子之間的螯合配位構型使配位鍵首先出現配體滑移現象(配位原子與金屬離子中心的配位鍵逐漸斷裂),并在此時伴隨著交聯點附近的高分子鏈解纏結現象。只有當 La3+離子與所有配位原子之間的配位鍵完全斷裂、導致纏結完全解開時,結構才會失效。當外力移除時,如果配位鍵沒有完全解離,以 La3+配合物為交聯點的聚合物鏈可以重新建立其原始的編織構型。這種獨特的特性賦予了彈性體額外的穩定性,并大大提高了彈性體的回彈性。與此形成對比的是,過渡金屬配位鍵(如 Zn2+-DMG配合物)通常形成四配位幾何構型,聚合物鏈平行排布,難以形成搭接構型。在外力作用下,Zn2+-DMG 配位鍵由于缺乏額外的鏈纏結,該配位鍵很容易被破壞,從而導致聚合物鏈滑移和蠕動。雖然這一過程引入了能量耗散機制,增強了彈性體的韌性,但同時也降低了彈性體的回彈性。

圖1 聚合物網絡結構示意圖

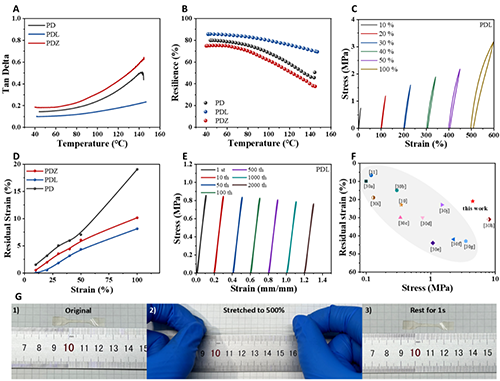

在樣品的拉伸過程中,外力以熵彈性形式儲存在聚合物鏈中,同時也通過動態鍵的解離和再結合以熱量形式耗散。當外力撤去后,聚合物鏈在熵彈性的驅動下恢復原始的穩定構象。然而,在拉伸變形的過程中,可逆動態交聯劑會重新形成新的 “交聯點”,并錨定聚合物鏈段。此外,這些新 “動態交聯點”的解離過程會消耗部分熵彈性,從而阻止聚合物鏈恢復其原始構象,并由此產生大量殘余應變。因此,熱塑性彈性體的回彈性取決于聚合物網絡的完整性和交聯點在循環拉伸過程中的穩定性。幸運的是,PDL 中編織結構形成的緊密聚合物網絡在拉伸過程中能夠保持網絡的完整性。因此,PDL 具有良好的回彈性。

圖2 材料的高彈性

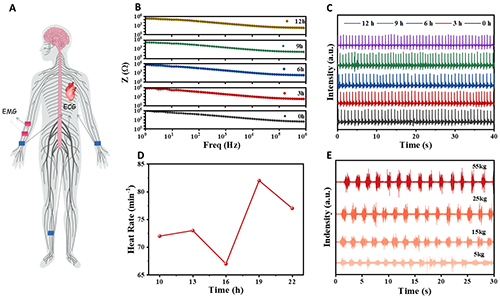

在生理信號監測等應用中,長時間保持穩定的性能至關重要。基于材料優異的抗疲勞性,作者研究了它在長期監測應用中的持續可靠性能。PDL 的抗疲勞特性可確保在循環應力作用下將降解降至最低,使其成為要求耐久性和長壽命應用的理想候選材料。為確保柔性電極在使用者活動期間保持可靠性和信號穩定性,作者進行了 12 小時的測試,以監測阻抗和心電信號的變化。結果顯示心電信號清晰、電極/皮膚阻抗一致,為柔性電極的持久性能提供了有力證據。此外,作者還通過心電圖信號獲得 12 小時內的心率變化。除了心電圖,肌電信號對于評估肌肉力量和促進人機交互也至關重要。鑒于較強的握力會激活更多的肌肉,從而產生更明顯的肌電信號,作者通過測量從 5kg 到 55kg 不同握力下的肌電信號,測試了柔性電極對肌電信號的靈敏度。結果表明,柔性電極能夠在此范圍內準確捕捉肌電信號的變化。

圖3 柔性電極性能測試

研究人員通過在聚合物鏈中加入 La3+配位鍵,成功地構建了一種具有編織結構的熱塑性彈性體(PDL)。與傳統的動態交聯網絡(PD 和 PDZ)相比,La3+配位鍵形成的編織結構顯著提高了聚合物網絡的完整性和穩定性,從而使材料獲得了優異的機械性能。此外,PDL 通過熱壓或溶劑方法表現出良好的可回收性。最后,作者成功地將 PDL 集成到柔性電子設備中,實現了長期穩定的心電信號和肌電信號監測。

該工作以“An Ultra-Thin Stretchable Electrode Based on High-Resilient Polyurethane Crosslinked with La3+-Complexes”為題發表在《Small》上(Small 2025, 2501839)。文章第一作者是南京大學黃啟晟、楊若菡、楊智棟,通訊作者為趙培臣副研究員、王曉亮教授、李承輝教授。該研究得到國家自然科學基金委的支持。

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/smll.202501839

- 哈佛大學鎖志剛教授團隊 Nat. Commun.:彈且韌的物理結構域交聯超長鏈水凝膠 2025-05-23

- 北師大汪輝亮教授課題組 AFM:基于部分水解聚丙烯腈制備具有形狀記憶效應和超高彈性模量的非芳香室溫磷光水凝膠 2025-04-08

- 吉林大學王貴賓教授團隊 Nano Lett. : 高彈性、抗疲勞凝膠電解質的制備及性能研究 2025-03-04

- 南方科技大學郭傳飛教授團隊 Matter:柔性傳感器界面再突破 - 超細微柱賦能強韌粘接與高靈敏感知 2025-07-01

- 武漢大學陳朝吉、高恩來/林科院林化所劉鶴 AFM:二氧化碳衍生多功能生物基非異氰酸酯聚氨酯助力紙張轉化為紙塑 2025-06-30

- 杭師大朱雨田/劉增賀團隊 Angew:化學增值回收熱塑性廢料至熱固性材料 2025-06-11

- 安京珍教授/鄭爽博士/盧剛博士《Nat. Commun.》:超薄可控結晶聚合物膜 - 實現高水滲透率和高選擇性 2025-03-16