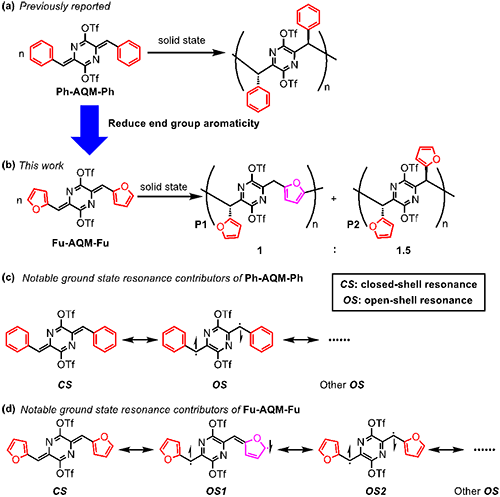

針對這一挑戰,美國勞倫斯伯克利國家實驗室Yi Liu課題組在前期工作基礎上(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17978 – 17985; Chem. Commun. 2020,56, 4472;Nat. Commun.2021,12, 6818; J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 5474?5485; Acc. Chem. Res. 2023, 56, 1669–1682; Nat. Commun. 2025, 16, 3498),與澳大利亞費林德斯大學Michelle L. Coote課題組合作,創新性地提出通過調控單體的芳香性來改變其反應性,從而實現對TCP路徑的精確控制。研究人員選擇對位-氮雜醌二甲烷(AQM)環體系作為研究對象,通過改變其末端基團的芳香性,研究了不同取代基對反應路徑的影響。具體而言,他們將傳統的苯基(Ph)替換為芳香性較弱的呋喃基(Fu),發現這種改變能夠顯著影響單體的電子自旋密度分布,進而引發獨特的反應行為。

圖1(a) 先前報道的與(b)當前研究的AQM單體在固態反應中表現出不同的反應活性。(c)和(d)展示了這兩種單體的顯著基態共振貢獻結構。

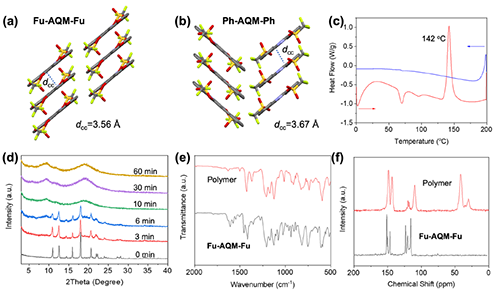

研究團隊設計并合成了兩種AQM衍生物:苯基取代的Ph-AQM-Ph和呋喃基取代的Fu-AQM-Fu。通過X射線單晶衍射(SCXRD)分析,發現兩種單體在固態下均呈現柱狀堆積結構,但Fu-AQM-Fu的分子間距離更短(3.56 ? vs. 3.67 ?),且柱間排列方式不同。研究表明,Ph-AQM-Ph與Fu-AQM-Fu表現出截然不同的固態反應性和溶液反應性。

圖2 X射線單晶結構顯示(a) Fu-AQM-Fu和(b) Ph-AQM-Ph不同的柱狀堆積模式及碳碳間距(dcc)。(c) Fu-AQM-Fu的差示掃描量熱曲線。(d) Fu-AQM-Fu粉末在150°C加熱1小時過程中的X射線衍射圖譜。(e) Fu-AQM-Fu及其聚合產物的傅里葉變換紅外光譜。(f) Fu-AQM-Fu及其聚合產物的交叉極化魔角旋轉13C核磁共振譜。

固態反應性差異

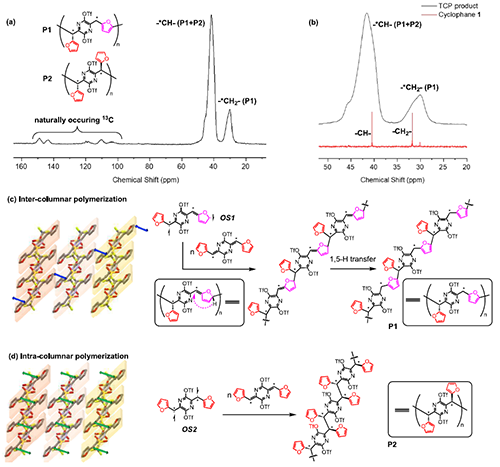

Ph-AQM-Ph在光照或加熱條件下,反應僅局限于環外的亞甲基碳,形成傳統的線性聚合物。Fu-AQM-Fu對光不敏感,但在加熱條件下表現出獨特的反應性。通過差示掃描量熱法(DSC)和粉末X射線衍射(PXRD)證實,Fu-AQM-Fu在142°C左右發生放熱聚合反應,生成兩種聚合物(P1和P2)。其中,P1通過柱間呋喃-亞甲基偶聯形成,其主鏈包含呋喃單元,這是一種前所未有的結構。P2則通過柱內亞甲基-亞甲基偶聯形成,與傳統路徑類似。同位素標記實驗和固態核磁共振(CP-MAS 13C NMR)進一步驗證了這兩種路徑的存在。

溶液反應性

在甲苯溶液中加熱Fu-AQM-Fu時,主要生成一種環蕃二聚體(cyclophane 1),其結構通過X射線晶體學確認。這種二聚體的形成表明,呋喃基的引入使得反應中心從亞甲基擴展到呋喃環,從而實現了區域選擇性的偶聯反應。相比之下,Ph-AQM-Ph在相同條件下不發生反應,凸顯了呋喃基對反應性的關鍵影響。

圖3 (a) Fu-AQM-Fu在溶液中通過熱活化二聚反應形成環蕃1。(b) 環蕃1的X射線單晶結構棒狀圖示,右側圖中省略了三氟甲磺酸基團以增強清晰度。(c) 環蕃1的1H核磁共振譜和(d) 13C核磁共振譜(CD2Cl2,298 K)。星號標注的峰為真空脂雜質峰。

密度泛函理論(DFT)計算表明,Fu-AQM-Fu在基態為閉殼層單線態,但其開殼層雙自由基共振形式在熱激活下顯著參與反應。電子自旋密度分析顯示,Fu-AQM-Fu的自旋密度不僅分布在亞甲基碳上,還擴展到呋喃環,從而為新的反應路徑提供了可能。計算還揭示了三種可能的二聚化路徑,其中呋喃-亞甲基偶聯路徑(path 2)在能量上最為有利,與實驗結果一致。

圖4

圖4 分數占據數加權電子密度(FOD)圖顯示Fu-AQM-Fu和Ph-AQM-Ph在0.005 e/Bohr3等值面的電子分布(渲染為青檸色)。Fu-AQM-Fu的電子在整個共軛骨架上離域分布,而Ph-AQM-Ph的電子則局域于亞甲基中心。

圖5

圖5 Fu-AQM-Fu通過三種不同偶聯路徑二聚化的能壘和反應吉布斯自由能(120°C,甲苯溶劑),計算采用ωB97X-D/may-cc-pVTZ/SMD//M06-2X-D3/6-31G(d,p)/PCM理論方法。能壘值從反應二聚體預復合物開始計算。

通過調控末端基團的芳香性,該研究成功實現了對TCP路徑的精準控制,合成了主鏈含呋喃單元的聚合物(P1),這種結構通過傳統方法難以獲得。

圖6 (a) Fu-AQM-Fu固態反應產物的直接13C核磁共振譜。低化學位移區的顯著峰對應于13C標記的sp3雜化碳特征信號,而高化學位移區的弱峰源自天然豐度的未標記碳。(b) Fu-AQM-Fu聚合產物與環蕃1的sp3碳共振信號疊加譜。直接13C NMR譜表明同時生成的聚合物P1與P2的比例為1:1.5。(c)和(d)分別展示了通過(c) OS1開殼中間體的柱間聚合和(d) OS2開殼中間體的柱內聚合形成P1和P2的示意圖。星號(*)標示13C標記的碳中心。

該研究通過調控AQM衍生物的末端基團芳香性,成功實現了對拓撲化學聚合路徑的定向調控,并揭示了自旋密度分布對反應路徑的關鍵影響,提出了“自旋中心導向”的TCP機制,為設計新型功能材料提供了理論依據。另外,環蕃二聚體的形成展示了其在主-客體化學中的潛在應用價值。這一發現不僅豐富了TCP的化學工具箱,還為設計具有特定功能的聚合物材料提供了新思路。未來,這一策略有望應用于更多前芳香體系,推動功能材料的發展。

原文鏈接https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c03077?goto=supporting-info