近日,江南大學紡織科學與工程學院/針織技術教育部工程中心馬丕波教授團隊與上海大學陳雨教授團隊宋鋆博士、南京醫科大學胡本慧教授團隊陳中達博士合作的一項關于糖尿病足潰瘍(DFUs)和外周血管疾病(PVDs)患者護理的研究取得了重大進展,相關成果在材料領域頂級期刊《ACS Nano》(IF=15.8)上發表,題為“A Knitted and MXenzyme-Integrated Dressing for Geriatrics Diagnosis and Ulcer Healing”。上海大學宋鋆博士與南京醫科大學陳中達博士為共同第一作者,江南大學針織中心馬丕波教授、南京醫科大學胡本慧教授和上海大學陳雨教授為共同通訊作者。

論文全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c06774

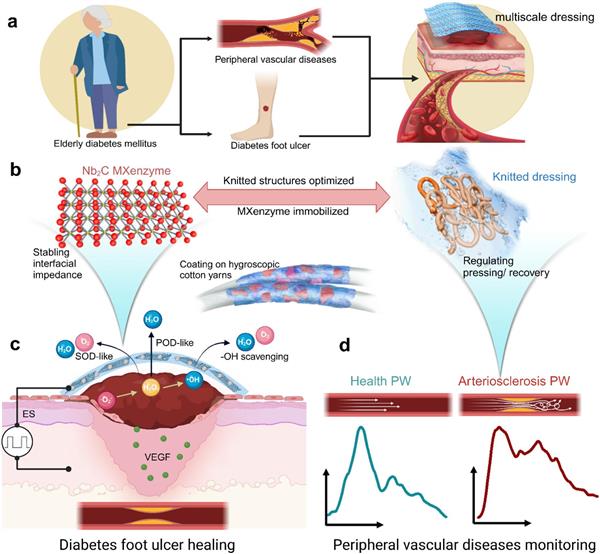

糖尿病是一種機體產生的胰島素不足或對胰島素反應異常,導致血糖(葡萄糖)水平異常高的慢性疾病。糖尿病并發癥種類繁多,其中糖尿病足潰瘍(DFUs)和外周血管疾病(PVDs)最為常見。糖尿病患者面臨著終生發展為DFU的風險高達25%,且這些并發癥常與室性心臟病等心血管疾病相伴,成為糖尿病患者發病和死亡的主要原因。為了降低與這些風險相關的危害,及時評估患者的血管健康狀況并實施有效干預已成為亟待解決的問題。目前已有分別解決心血管疾病診斷和潰瘍創面治療的研究報道和相關轉化應用,但集成PVDs的診斷與DFUs的治療功能的生物材料與器件并不多見。

針對這一挑戰,本研究設計了一種多功能敷料,創新地融合了宏觀的針織傳感器和微觀的MXene納米酶,能夠在創面這一濕度變化的環境下實現高保真脈搏波波形監測,并通過納米酶賦予敷料抗炎活性,顯著促進傷口愈合。患者在接受治療的同時,還能實時監測外周血管健康,實現了診斷與治療雙重效果。

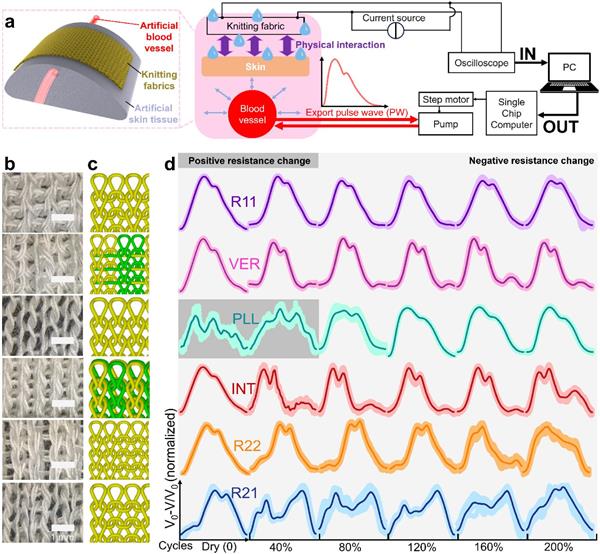

針織結構以其柔軟、透氣性強、結構可定制等特點,在制備柔性傳感器時具有天然的優勢。與傳統的硬質傳感元件相比,針織傳感器能夠更好地貼合皮膚表面,提供連續而精確的脈搏波監測,尤其適用于復雜的潮濕環境。這種貼合性不僅提升了傳感信號的準確性,還大大減少了患者的不適感,提升了使用舒適感。

該工作設計了平紋、羅紋、雙羅紋等典型的針織結構,評估了不同針織結構對脈搏波波形監測時信號的保真度、準確性、回復性、敏感度等物理學(機制)指標,以及血管順應性和血管彈性等醫學(應用)指標的影響。進一步,針織導電結構在極小形變(<2%)時的電-應力-型變的耦合性能也得到了定量研究。

在臨床實驗中,這種針織敷料展示了優異效果,不僅加速了DFU的愈合,還實現了將脈搏信號與PVDs疾病形成了匹配,幫助診斷典型的PVDs病癥。這一創新敷料的成功制備,標志著針織結構在醫療領域應用的又一突破,為糖尿病足患者的護理優化開創了更多新的可能性。