章培標,男,博士,研究員,博士生導師,課題組長。1999年于白求恩醫(yī)科大學獲醫(yī)學碩士學位。2003年獲吉林大學理學博士學位。2003-2005年為中國科學院長春應用化學研究所化學博士后,出站后留所工作,被聘為副研究員,在高分子物理與化學國家重點實驗室從事醫(yī)用高分子和組織工程研究。2009年轉(zhuǎn)入中國科學院生態(tài)環(huán)境高分子材料重點實驗室。2010年4月~10月為日本理化學研究所(RIKEN)訪問學者,從事高分子表面處理研究。2012為中國科學院長春應用化學研究所研究員。2014年開始擔任再生醫(yī)學材料課題組組長。近20年來在高分子改性、組織工程、藥物釋放和醫(yī)學應用等方面進行了較深入研究,研究成果發(fā)表于Biomaterials、Biomacromolecules等國際知名刊物,共發(fā)表科技論文140余篇,其中SCI論文120篇,申請專利44項,授權專利32項。分別于2007年、2011年和2021年獲“吉林省科學技術進步一等獎”2項和“吉林省自然科學二等獎”1項。主持科技部國家“863”計劃和國際合作專項各1項,主持國家自然科學基金面上項目6項,吉林省“雙十”重大科技攻關計劃1項,CAS-JSPS共同研究資助項目1項,JD后勤開放重點項目1項,以及其它省市科技發(fā)展項目20余項,共獲項目經(jīng)費達2000多萬。主導成立了中科院長春應化所“再生醫(yī)學材料聯(lián)合研究中心”(2017-),河南匯博醫(yī)療-中科院長春應化所"創(chuàng)傷修復材料與再生醫(yī)學研發(fā)中心"(2016-),吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院-中科院長春應化所"骨科生物材料工程研究中心"(2015-),中科院長春應化所-眾健興通(長春)- “再生醫(yī)學材料聯(lián)合研究中心”,分別擔任中心主任或副主任。2021年8月于長春新區(qū)主導成立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)-吉林省中科康的科技有限公司,推動可降解高分子、重組生長因子、細胞微載體以及植入材料和器械的成果轉(zhuǎn)化,部分產(chǎn)品正在商業(yè)化推廣。研發(fā)生產(chǎn)的高純度聚合物原料(如PLA、PGA、PCL和PLGA、PGCL、PLCL等)、重組生長因子(bFGF、EGF、IGF-1、NGF等)和細胞微載體(如明膠微載體、殼聚糖微載體、葡聚糖微載體、PLGA微載體等)數(shù)百個品種和規(guī)格產(chǎn)品已經(jīng)在公司官網(wǎng)和淘寶網(wǎng)上市銷售(見淘寶店鋪“中科康的生物試劑”)。目前為中國生物醫(yī)學工程學會組織工程與再生醫(yī)學分會(2019-)、中國復合材料學會生物醫(yī)用復合材料分會(2024-)、中國生物材料學會生物復合材料分會(2023-)副主任委員,吉林省藥學會生物制品專業(yè)委員會常務委員(2023-),歷任中華損傷與修復雜志(電子版)-編委(2006-)、特約編委(2010-)和通訊編委(2016-)。

主要領域與成果

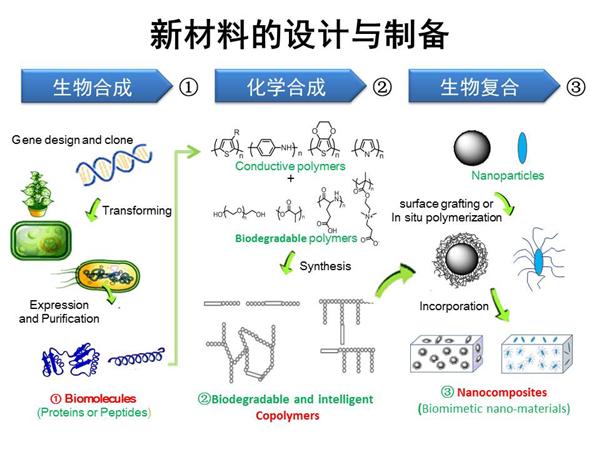

1、新材料設計、合成和改性

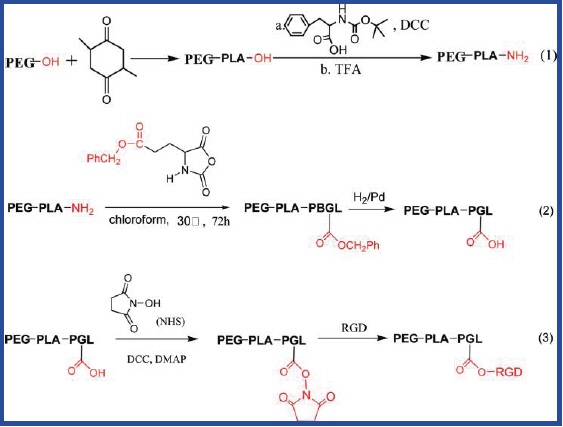

從醫(yī)學應用的需求出發(fā),設計、合成和制備再生醫(yī)學相關新材料和新產(chǎn)品。具體策略是:1)采用生物合成方法,仿生制備有利于細胞生長分化和組織再生的生物活性大分子,如體外重組生長因子、人工膠原分子及其它活性多肽;2)將生物活性分子與天然或合成高分子進行接枝或共聚,制備具有特定功能的新型生物降解高分子材料;3)采用原位聚合或接枝改性方法,對無機功能粒子進行表面修飾改性,提高材料的生物相容性和生物活性; 4)根據(jù)天然組織的成分、組成和結(jié)構,開發(fā)材料復合的新技術和新工藝,制備具有仿生組分和結(jié)構的醫(yī)學新材料。

2.材料界面與組織細胞的作用關系和機制

生物材料植入后與機體的相互作用關系主要發(fā)生于材料表面界面。眾多研究表明,材料表面界面的物理或化學性質(zhì)是影響細胞行為和組織再生的關鍵因素。因此,體外或體內(nèi)研究生物材料的表面界面性質(zhì)與細胞、組織的相互作用關系及分子機制,對醫(yī)用高分子的設計與改性,改善材料的生物相容性和生物活性,提高材料的組織再生能力具有重要的研究與應用價值。我們通過建立相應的材料學和生物學研究方法,從分子、亞細胞、細胞和整體等不同水平研究不同表面界面性質(zhì)的材料對細胞行為和功能的影響,評估材料的生物相容性和生物活性,探索其相互作用的分子機制,為新材料的設計、改性及其在組織工程和再生醫(yī)學中的應用提供科學依據(jù);同時,通過施加電磁信號、光信號和力學刺激,研究材料表面細胞的生物學效應和機制;也為胚胎或成體干細胞的分化誘導機制研究提供平臺。

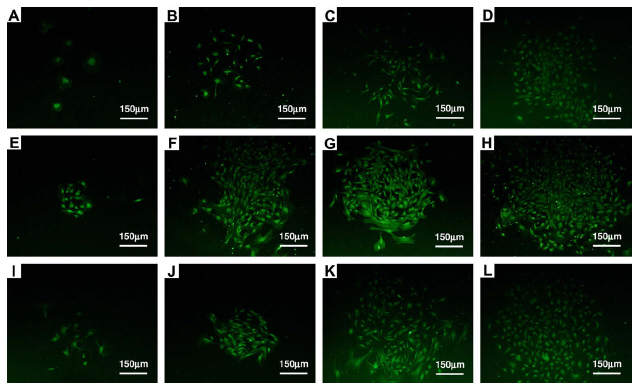

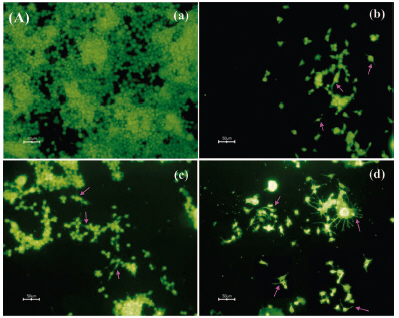

Human condrocytes /rabbit osteoblasts grew on the surfaces of g-HAP/PLGA nanocomposites (Biomaterials, 2005,26, 6296-304; Acta Biomaterialia 2009;5:2680-9)

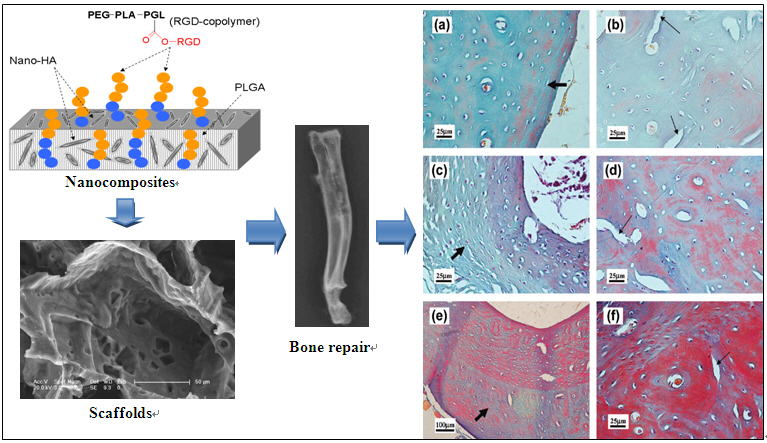

RGD conjugates for cell adhesion and bone tissue engineering (Biomacromolecules 2011; 12 (7): 2667-80 )

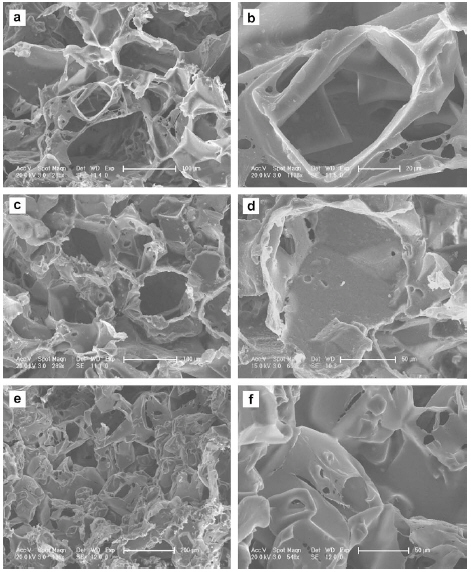

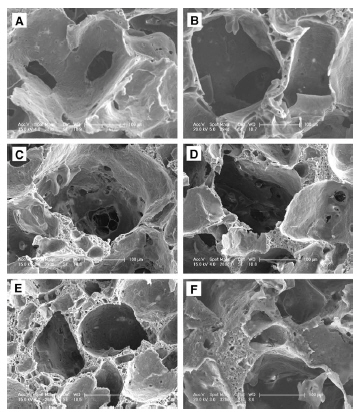

3. 組織工程支架

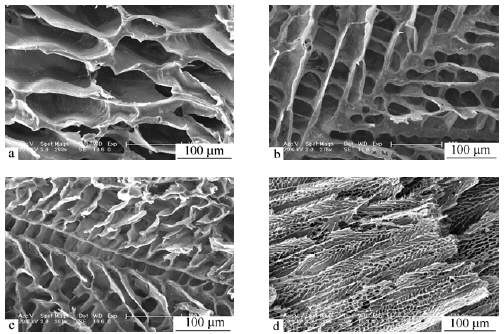

生物材料在組織工程和再生醫(yī)學中的應用,除與材料的生物降解性、生物相容性和生物活性有關,還與材料的形狀、孔隙結(jié)構、表面形貌和機械性能等因素有關。我們針對不同組織修復的需要,開發(fā)了靜電紡絲、溶液或熔融離心紡絲、溶液澆鑄/粒子瀝濾、模壓鑄型/粒子瀝濾和熱致相分離等加工方法和工藝,制備出了納米、亞微米和微米級的纖維支架,以及不同孔尺寸、孔隙率和孔隙結(jié)構的組織工程多孔支架。同時,逐步深入開發(fā)超臨界CO2氣體發(fā)泡制備組織工程支架的新技術和新工藝,采用物理或化學方法對支架或器件進行表面改性,改善支架材料的微觀結(jié)構和表面性質(zhì),提高材料的藥物擔載能力和組織再生引導能力。目前在這一方面工作,我們已經(jīng)申請了發(fā)明專利15項,授權3項。

Biomaterials, 2009, 30, 58-70; Acta Biomaterialia 2009;5:2680-9

Chin J Polym Sci 2011; 29(2):215-22

(中國專利,申請?zhí)枺?/span>200910265393.8)

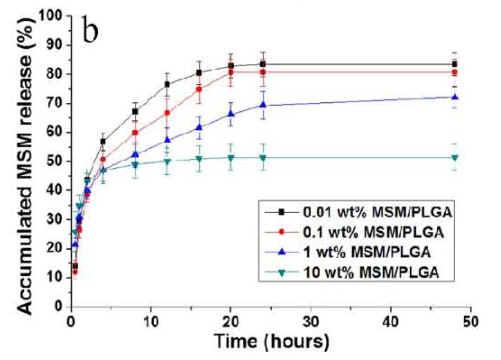

4. 藥物控制釋放與組織再生.

重組生長因子的應用是增強組織或器官再生能力的關鍵技術之一。臨床上常用于患處直接注射,但由于重組蛋白質(zhì)在常溫或體溫下的不穩(wěn)定性,時效短,費用高,使其應用受到限制。以介孔羥基磷灰石、高分子納米微球或組織工程支架作為載體,將生長因子或基因、及其它活性藥物靶向地輸送至損傷局部并實現(xiàn)控制釋放,直接刺激病體內(nèi)病損組織的修復與再生,是組織工程和再生醫(yī)學的重要研究內(nèi)容。

我們在(1)介孔納米羥基磷灰石的制備與蛋白藥物擔載;(2)PLA微球的制備與MSM的控制釋放;(3)骨形態(tài)蛋白-4(BMP-4)開關基因的構建及安全應用等方面進行了積極探索。

同時,采用基因工程或固相合成技術,設計制備了多種具有特異或高度粘附能力的生長因子或多肽,如含膠原特異結(jié)合基團的cb-FGF,cBMP-2和含貽貝粘附分子的IGF-1等,以增強活性蛋白或多肽與材料的結(jié)合能力,提高材料的生物活性和智能性。

Materials Science & Engineering C 2015, 46: 158-165,IF: 2.409

RSC Advances, 2015, 2015, 5, 96725 – 96732

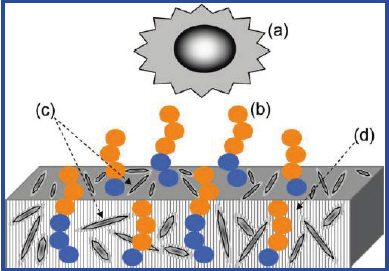

5、電/磁信號與生物應答

在胚胎發(fā)生和組織修復過程中,器官的形成與組織的再生,通常表現(xiàn)為細胞的生長、遷移、分化和基質(zhì)分泌等諸多行為改變。生命活動中的這些細胞行為均與信號傳導有關。雖然化學信號是細胞與細胞之間信息傳遞的主要形式,但胞內(nèi)和胞間的電信號傳導是影響細胞行為的重要因素。聚苯胺等導電高分子由于其特有的導電性和電化學活性,不僅在生物傳感器、神經(jīng)探針、藥物釋放的調(diào)節(jié)器、引發(fā)器以及自氧化劑等生物醫(yī)學方面具有潛在的用途,眾多研究表明還可作為組織誘導材料促進細胞生長、分化和誘導組織再生。

我們的興趣是設計合成系列具有導電性、電活性或電磁響應性的生物降解高分子材料及納米雜化材料;通過施加外源電/磁信號,研究電/磁響應性智能生物材料對干細胞的行為和功能影響,揭示生物電/磁信號影響干細胞定向生長分化的規(guī)律和分子機制,探索電/磁信號刺激治療技術在神經(jīng)、心肌和骨骼等組織再生中的作用,促進導電高分子智能生物材料或電/磁響應性雜化材料的應用與發(fā)展。

Rat C6 glioma cells /neuronal pheochromocytoma PC-12 cells /grew and differentiated on conductive polymer PLAAP and AP-c-CS ( Biomaterials 2007,28:1741–1751; Biomacromolecules 2008, 9, 850-8; 2637-44)

6. 可植入醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)

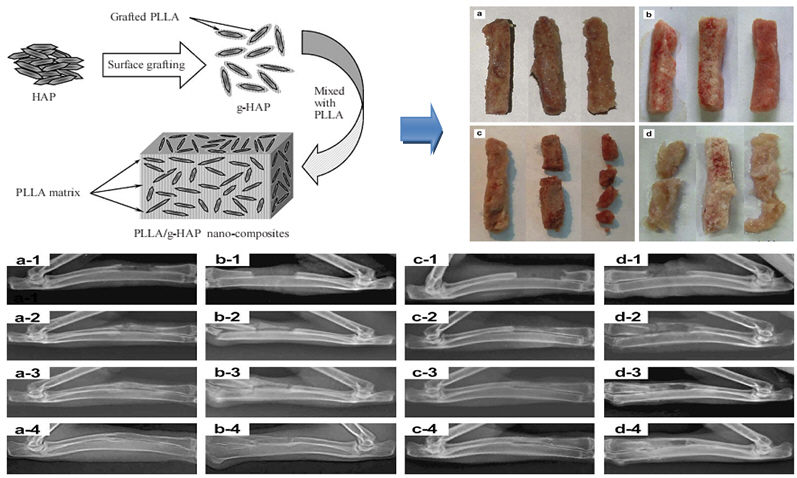

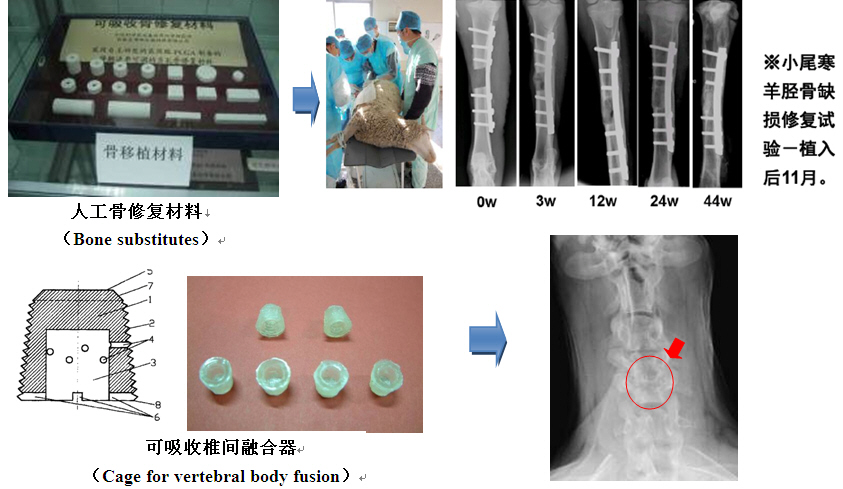

1)生物降解納米復合材料與骨科器件

傳統(tǒng)的骨科植入與固定材料主要以金屬和陶瓷材料為主,由于缺乏生物降解性,多數(shù)情況下需要二次手術取出,增加患者痛苦和醫(yī)療負擔。因此,發(fā)展生物可吸收的人工骨材料與器件,可以避免二次手術,減輕患者的痛苦與醫(yī)療費用,對于促進骨外科臨床技術的變革具有重要意義。我們采用生物相容性好的聚乳酸(PLA)等生物降解高分子作為基體材料,通過與羥基磷灰石、生物玻璃等無機納米粒子共混復合制備納米增強型高分子復合材料,開發(fā)相應的加工方法和工藝,制備一定形狀和結(jié)構的可吸收人工骨材料和固定融合器件,以滿足臨床骨科缺損修復和固定融合的治療需要。在此基礎上,設計制備具有X線或核磁影像增強效應的無機納米粒子,開發(fā)體內(nèi)可示蹤和降解可控的骨科功能復合材料。目前,開發(fā)的部分材料與器件在動物試驗中取得了良好的修復效果,接近臨床應用的水平, 正在進行臨床申報和成果轉(zhuǎn)化。

Biomaterials, 2009, 30, 58-70,IF: 8.312

Biomacromolecules 2011; 12 (7): 2667-80

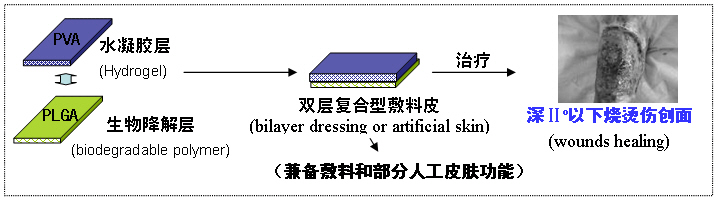

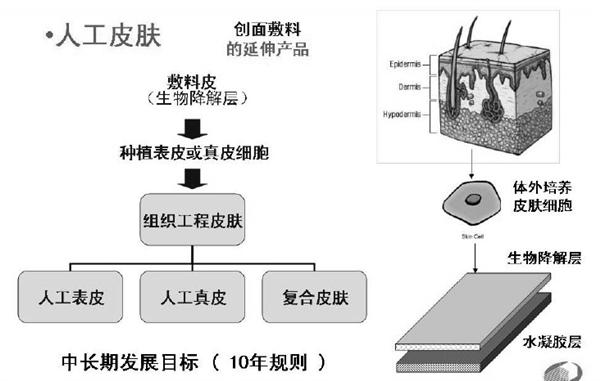

2)高分子創(chuàng)面敷料與人工皮膚。

大面積燒燙傷后的創(chuàng)面治療一直是臨床上的難題。為避免感染和水分丟失導致患者休克,甚至死亡,需要及時進行創(chuàng)面覆蓋和皮膚移植。自體皮雖然理想但來源有限,異體或異種皮往往存在免疫排斥或傳播疾病的風險。我們的研究目標是通過仿生設計,開發(fā)一定的加工工藝,將高分子水凝膠和生物降解高分子相結(jié)合,制備具有仿生結(jié)構的復合型創(chuàng)面敷料或人工皮膚;同時,引入納米銀或含銀化合物,使其具備抗感染功能,以滿足各種類型創(chuàng)面覆蓋的需要。在此基礎上,通過種植自體或胚胎來源的表皮細胞和真皮成纖維細胞,發(fā)展具有活細胞成分的組織工程皮膚產(chǎn)品。該技術和產(chǎn)品已經(jīng)申請相關發(fā)明專利4項。

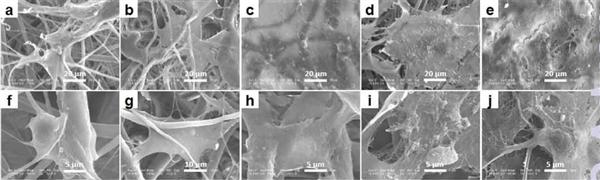

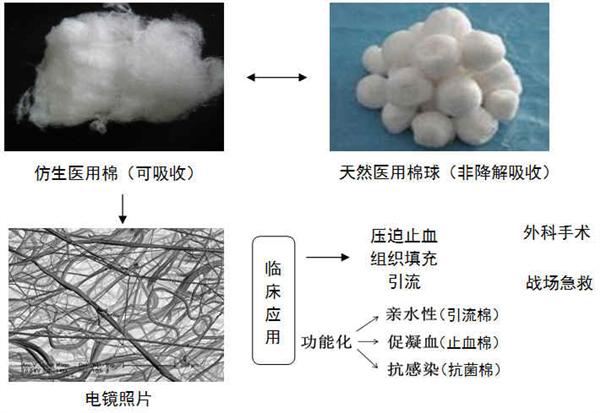

3)可吸收醫(yī)用棉。

臨床上傳統(tǒng)醫(yī)用棉均來自于棉花,屬植物纖維。這些材料一旦遺留體內(nèi)會引起嚴重的異物反應,給病人造成痛苦。我們通過自行研制裝置和開發(fā)相應的加工工藝,將生物降解的醫(yī)用聚乳酸(PLA)等聚酯材料制備成仿生的可吸收無紡棉纖維,并通過表面處理技術,使其親水性增強。該纖維可以編織成各種制品,還可以擔載各種治療藥物,形成不同臨床用途的產(chǎn)品,如具有促凝、抗凝、抗感染或促進組織再生等作用的產(chǎn)品,臨床應用廣,市場需求大,工藝簡單。已經(jīng)獲得實用新型專利1項,申請和公開相關發(fā)明專利2項。

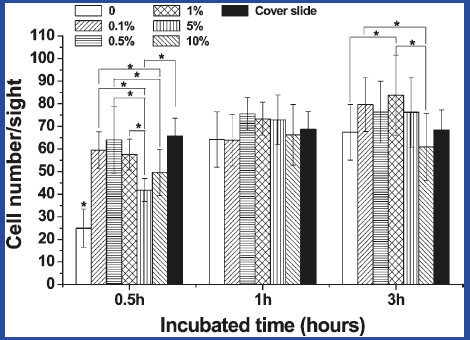

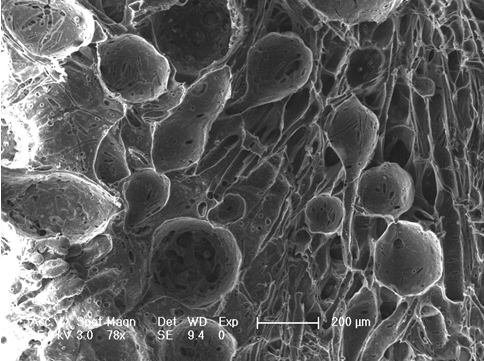

4)生物降解細胞微載體。

應用細胞微載體和生物反應器進行細胞大規(guī)模培養(yǎng),是未來制藥業(yè)、生物制品行業(yè)、和干細胞保存與應用領域的關鍵技術。通常微載體只是為細胞生長提供依附界面,相對于培養(yǎng)瓶的2D培養(yǎng),這種3D懸浮培養(yǎng)方式可極大地提高蛋白藥物、生物制品或者干細胞的生產(chǎn)效率。在干細胞領域,采用生物可降解材料制備的微載體,可避免酶消化過程對細胞的損傷,將干細胞/微載體培養(yǎng)物直接經(jīng)注射或與水凝膠、組織工程支架結(jié)合應用于體內(nèi)。課題組采用天然或合成可吸收高分子,開發(fā)了系列大小均一、尺寸可控的生物降解微載體,并申請了相關專利。這些微載體經(jīng)過特異的表面修飾,適合用于不同干細胞的生長和分化誘導,為未來干細胞的臨床應用提供新的途徑,具有廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。

Macromol Biosci. 2015,15(8):1070-80