吉林大學趙杰等《ACS Sustain. Chem. Eng.》封面:可見光調控多巴胺介導快速構建金屬有機骨架膜及抗菌性能研究

金屬有機骨架(MOFs)作為一種典型的具有高表面積、可調控孔尺寸以及豐富物理化學性質的晶體材料已得到廣泛應用。材料表面上組裝MOFs在拓展其應用方面具有獨特的優勢。然而,制備MOF膜仍然是一項具有挑戰性的工作,其過程繁瑣而復雜。近日,吉林大學工程仿生教育部重點實驗室任露泉院士團隊趙杰副教授課題組報道了一種利用可見光照,即可在多巴胺(DA)共存體系下將UiO-66粒子組裝在基底表面,該方法不僅具有高效、快速、普適性強等優點,還可避免傳統DA組裝需在紫外、氧化性、弱堿性等環境的缺點。

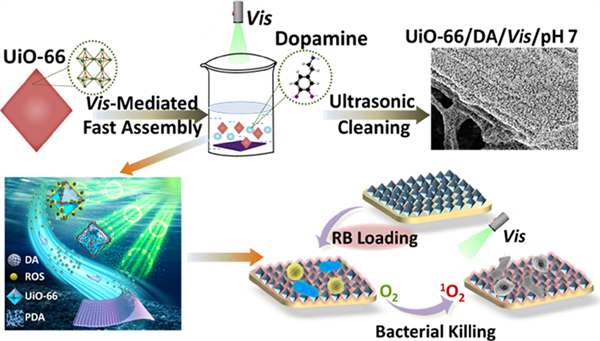

在該體系中,可見光、多巴胺(DA)與待組裝粒子UiO-66具有協同效應:可見光誘導UiO-66產生活性氧(ROS),ROS促進多巴胺聚合,而聚多巴胺(PDA)又可協助UiO-66粒子在表面組裝,形成致密、均勻且穩定的MOF膜,強力超聲處理后仍保持其表面形態。借助MOF膜吸附能力,將光敏劑孟加拉紅(RB)引入MOF膜后,所得到的復合膜展現出對革蘭氏陽性金黃色葡萄球菌(S. aureus)和革蘭氏陰性大腸桿菌(E. coli)的快速光動力殺菌效果(圖1)。該研究成果以“Formation and Antibacterial Performance of Metal?Organic Framework Films via Dopamine-Mediated Fast Assembly under Visible Light”(ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8, 42, 15834–15842)為題發表在了國際著名期刊ACS Sustainable Chemistry & Engineering,并被選為雜志當期正封面。

與采用多巴胺協助組裝納米顆粒或對基底表面進行預修飾的常規方法不同,該“一步法”實現了在反應體系中性(pH=7),短時間內(4 h)UiO-66在材料表面的組裝(圖2)。該方法既發揮多巴胺固有的強粘附力與實驗方法簡便的優點,可見光與待組裝粒子的協同作用又打破了傳統多巴胺反應耗時冗長、需要堿性介質等反應條件的限制。

該工作中提出了基于“多巴胺敏化效應”的薄膜構建機理,即多巴胺作為電子轉移介質將光生電子轉移到金屬有機框架的導帶,使表面的氧還原得到ROS(超氧陰離子),生成的ROS在pH值為7的中性環境下引發多巴胺適度聚合,避免多巴胺自身快速聚合形成聚集體,提高了多巴胺利用效率,保證多巴胺作為“粘結劑”將MOFs固定在基底表面,促進MOFs在基底上的組裝(圖3)。此外,選用UV光照射產生大量ROS促進多巴胺快速聚合或者利用捕獲劑清除體系中ROS,探究體系中ROS產量對多巴胺聚合與UiO-66組裝的影響。實驗結果表明大量ROS產生并不利于多巴胺協助粒子在表面的組裝,而缺少ROS多巴胺則無法在中性條件下快速聚合。

光敏劑是光動力學殺菌的重要構成要素。利用MOF膜吸附性能,該工作中將在可見光下能夠穩定產生具有殺菌效果的單線氧1O2的光敏劑孟加拉紅(RB)成功引入到MOF膜(圖4)。所制備的抗菌復合膜展現出出眾的光動力殺菌效果,可見光下僅需5分鐘,對兩種試驗細菌(S. aureus與E. coli)殺菌率即可達到99.9%(圖5、6)。圖 4. (a-b) MOF膜吸附性能表征與(c)可見光下抗菌復合膜單線氧產率測定.圖 5. MOF復合膜抗菌實驗結果圖6. MOF復合膜抗菌效果對比與光動力殺菌示意圖.此項工作提供了一種可見光調控、多巴胺介導的快速一步組裝MOF膜的策略,縮短了反應時間,兼具反應條件溫和的獨特優勢,且賦予了材料優異的抗菌性能,為在不同材料表面組裝MOF膜提供了新的思路。

該論文第一作者為郝凌婉博士,趙杰副教授為通訊作者。