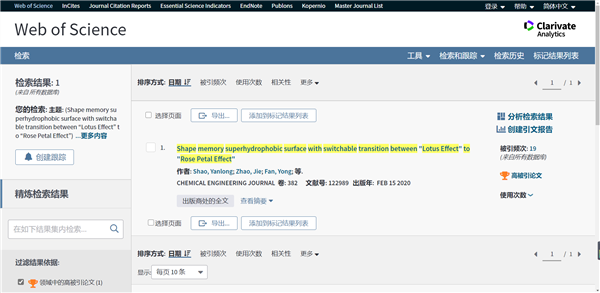

趙杰課題組潤濕性調控論文Shape memory superhydrophobic surface with switchable transition between “Lotus Effect” to “Rose Petal Effect”入選ESI高被引

課題組一篇潤濕性調控方向的論文(Shape memory superhydrophobic surface with switchable transition between “Lotus Effect” to “Rose Petal Effect”)有幸入選ESI高被引��。

本工作受“荷葉效應”與“玫瑰花瓣效應”啟發�,通過仿生設計�,制備出該種潤濕性切換表面,有望應用于自清潔及微流控領域。歡迎大家繼續關注�����。

文章鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589471932399X?via%3Dihub

課題組圍繞仿生科學與工程學科�����,致力于仿生設計與制造,特別是仿生功能結構設計����、醫用抗菌材料等領域�,歡迎大家合作交流���。

課題組網站:http://www.jrdgc.com/ss/zhaojie1/index.html

文章簡介

近年���,智能潤濕性調控表面因其可在不同潤濕性之間相互轉換�����,能夠實現單一潤濕性表面無法實現的功能���,逐漸引起研究者的關注�����。與傳統調節表面化學性質的方式相比,通過調節材料表面形貌進而實現對表面潤濕性的控制�����,為制備潤濕性調控表面開辟出一條新途徑�����。

近期,吉林大學工程仿生教育部重點實驗室任露泉院士團隊,師法自然���,受玫瑰花瓣表面乳突狀微結構對水滴所具有的高粘附性(Cassieimpregnating state),以及荷葉表面柱狀微結構對水滴所具有的低粘附性(Cassie-Baxter state)啟發,通過仿生設計,以形狀記憶聚氨酯(SMP)為基體,制備出仿生微陣列表面,借助SMP的形狀記憶性能,實現對材料表面形貌的調控�,進而實現在“玫瑰花瓣效應”與“荷葉效應”之間的可逆切換����。上述成果以“Shapememory superhydrophobic surface with switchable transition between “LotusEffect” to “Rose Petal Effect””為題發表于Chemical Engineering Journal���。

圖1 潤濕性可逆切換表面仿生設計原理

作者使用高精度激光加工技術制備出多孔鋁模板���,并采用模板復制法制備出仿生微陣列表面�,為進一步增強材料表面疏水性,采用溶劑溶脹法將納米二氧化硅小球負載到材料表面�����。如圖2所示��,成功制備出柱狀超疏水表面����,液滴在初始表面的接觸角(CA)約為154°�,滾動角(SA)約為3°,呈現為低粘附的“荷葉效應”;使用壓力將直立狀微結構壓倒(形狀編程)�����,液滴在其表面的CA約為151°,SA大于180°�,表現為“玫瑰花瓣效應”的高粘態; 只需簡單加熱���,材料表面形貌恢復,潤濕性隨即恢復為初始狀的“荷葉效應”。

圖2 (Ⅰ)制備流程圖; 編程/恢復過程中材料表面形貌SEM圖: a初始表面 b編程表面和c 恢復表面(a1���、b1和c1為對應放大圖)和水滴在對應表面形貌潤濕性:接觸角(a2、b2和c2),滾動角(a3���、b3和c3)。

同時作者對不同表面狀態的潤濕特性與微結構大小及間距之間的關系進行了研究,如圖3所示,當微結構底面直徑為55 μm��,陣列間距為100 μm時具有最佳的超疏水性�。潤濕性可逆循環切換試驗結果表明(圖3c),經過20次循環,材料依然具有優異的超疏水特性與可逆循環特性。

圖3 水滴在不同陣列尺寸樣品表面的接觸角a和滾動角b;c潤濕性可逆循環檢測結果�����;d 液滴在編程表面和恢復表面狀態��。

為進一步探究液體在不同表面形態上的動態特性���,作者使用高速攝像機觀察了液滴在同一高度垂直撞擊材料表面的過程��,如圖4所示,液滴在第19 ms時完全彈離表面;液滴在編程表面則無法彈離;加熱恢復后的表面動態潤濕特性恢復如初����。液滴動態潤濕特性進一步表明��,該表面可以實現在高低粘附之間的可逆切換。

圖4 液滴撞擊樣品表面動態潤濕特性a初始表面 b編程表面和c 恢復表面。

自清潔特性試驗結果表明,液滴在初始表面極易滾落,并將表面的沙塵帶離���,而編程表面因其對液滴的高粘附性從而不具有自清潔特性,對壓縮表面進行簡單加熱,形貌恢復后的表面隨即展現出優異的自清潔特性�����。

圖5 自清潔特性試驗a初始表面 b編程表面和c 恢復表面���。

綜上���,作者受荷葉與玫瑰花瓣啟發�����,經仿生設計,以形狀記憶聚氨酯為基體制備出潤濕性可逆切換表面,具有制備簡單�����、響應迅速����、可循環利用等特點,豐富了特殊潤濕性表面的功能���,有望拓寬潤濕性材料的應用領域。

該論文通訊作者為張志輝教授和趙杰副教授�,第一作者為吉林大學博士研究生邵艷龍��。