彩繪漆棺馬王堆漢墓西漢

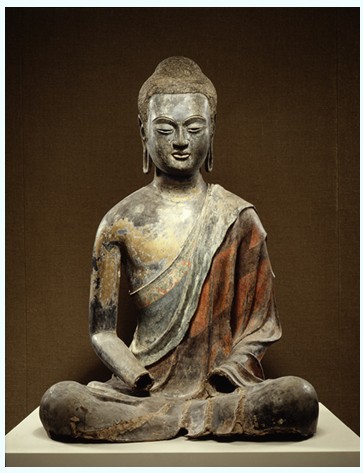

七世紀啟,又是一個7,漆開啟了另一段傳奇。日常生活用具的領域已讓位給瓷器,它另辟蹊徑,開創了雕漆的濫觴以啟后世,發展了早已有之的鑲嵌大放奢華,發明了夾貯的技法大造佛像。

遺憾的是,七世紀夾貯造像和金銀平脫的器物多已東渡日本,而現在傳承的雕漆、玉石螺鈿鑲嵌和脫胎技術,更多的來自一千多年后的清朝。漆器由實用器物轉向了裝飾物。

技藝和工序像清廷的審美一樣,趨向繁瑣、復雜,其中最富代表性的為福州的脫胎漆器。

脫胎的原理和夾貯相同,都是利用漆的特性之一——“如漆似膠”——漆的黏性。模具制成后做好內胎,修整內胎后涂上瓦灰,所謂瓦灰,是舊瓦片研磨成的粉和生漆的調和物,在瓦灰上,再裱糊麻布,至此,粗打底完成,瓦灰和麻布結合在了一起。瓦灰分粗的、中的和細的三種,涂完粗的,再涂中的,涂完中的,再涂細的,以中灰填充粗灰留下的針孔,用細灰彌補中灰留下的空隙。待全部完成,放置八至二十四小時,打碎內胎,留下的“布胎”修整后髹漆。

福州的老藝人們說,脫胎漆器中麻布是骨架,灰和漆的混合物是肌肉,上面再涂的漆是皮膚,最后用漆描繪的的裝飾繪畫是給它穿上衣服。

以脫胎漆器而著名的沈家在漆中增加了黃、綠、藍、褐諸色,還貼上了金箔銀箔,更以“薄彩”手法贏得青睞。“薄”與“厚”相對,用毛刷上漆為 “厚”,什么是“薄”呢?薄彩的效果比厚涂更亮更柔和,是什么原因呢?在家族傳承的年代,為了不讓薄彩手法外傳,沈家稱施彩時的響聲是精靈仙怪所為,事實上,薄彩的透明感來自手工,是用手指代替毛刷輕輕地把漆彩拍打到布胎上,而它之所以有金屬的光澤,是因為里面添加了金箔銀箔的粉碎物。為了把金銀箔搗碎而不浪費這昂貴的金屬,特制專門的筆和桶。手指之外,脫胎漆器的工具是老鼠筆,用老鼠而非山羊的毛來制筆,且是老鼠脊背上的幾根毛制成,可想畫工的精細。

以今日的眼光來看,清宮對福州脫胎漆器的嘉許毫不意外。它們質地輕薄,色彩豐富,富貴精巧,與瓷器發展到琺瑯彩、粉彩的階段非常合拍。貌似強大的帝國在對輕柔美、匠藝美的追求中氣數將盡。

之后的一百年間,福州脫胎漆器的興衰又縮影了中國工藝美術的歷程。解放后,沈家的后人沈幼蘭和福建漆藝界的另一奇人李芝卿一起走上公私合營之路,人民大會堂的福建廳、臺灣廳擺上了他們的脫胎漆器;鼎盛時期,福州有兩個脫胎漆器廠,工人千余人;馬王堆漢墓出土時,是福州的技師們完成了漢代漆器的修復、復制;而改革開放的經濟大潮中,漆器廠破產解散;現今,第二脫胎漆器廠的原址上成立了“福州傳統脫胎漆器保護基地”,員工不足二十名。

脫胎漆器和壽山石一起申請地理標志產品保護,和炒作中價格猛漲的壽山石相比,脫胎漆器像一個破落的貴族。面對現狀,基地的潘國建廠長難免無奈。五年前,他已經告別漆器下海經商,經營調味品貿易,2009年,基地成立,他被推到管理者的位置。除了廠址無條件使用外,“保護基地”像是給工廠換了一個名字,實質還是自負盈虧的企業經營。雖說政府每年下撥的100萬元專項保護基金,除了脫胎漆器外還包括同樣有地方特色的軟木畫、牛角雕、壽山石,難解燃眉之急。生存,依然是福建脫胎漆器的難題。

潘廠長的辦公桌上,擺著兩本厚厚的精裝書,是他剛托人從北京帶回來的古代裝飾紋樣集。走馬上任以來,他既要招工人教技術,又要照顧產品開發,一脫二脫曾有的技術水平現在無力達到,想招收的設計人才目前還是空缺,他只能身兼數職。

走進基地的展示廳,既有秉承傳統技藝的體量驚人的大花瓶,有貼了金箔的佛像,有采用薄彩工藝的器具,也有馬王堆漆器的復制品,有鮮明馬家窯、半坡等彩陶文化印記的瓶罐,還有的花瓶像極了瓷器,或利用漆材質的流動性模仿瓷器的窯變,或用貼蛋殼的手法仿效宋瓷的開片效果。一時,不知該用何種標準來做評判,福州脫胎漆器正窮盡一切可能被市場接受,力爭存活。

唐夾貯到清沈氏脫胎,兩次耀目,間隔千年。于漆,這算不得漫長,于在脫胎漆器保護基地勞作的人,煎熬并不短暫。

與福州脫胎漆器相比,同樣經歷過幾近破產的北京雕漆、揚州的玉石螺鈿鑲嵌,已經日益走出了困境。

剔黑花鳥葵瓣式樣盤明初山東

紅漆描金雙龍戲珠紋箱清初北京

“沒有比雕漆更羅嗦的了。”工藝美術大師、非物質文化遺產傳承人文乾剛老人說。始于唐代的雕漆技法在宋元得到發展,興盛于明清兩朝。而今,提及雕漆人們第一時間想到的往往是旅游紀念品攤位上紅彤彤的手鐲,其實,那多半不是“剔紅”,而是樹脂仿品。對此,文老倒也不惱,他覺得樹脂翻模起碼提高了大眾對雕漆的認知度。而且怪不得仿冒的廠商,有一度“新材料”和“新原料”都曾受過主管部門的倡導。據文老介紹,真正要做雕漆,“準備五到六毫米的漆胚要上一百六十道漆,一百六十道漆就是一百六十天。漆里面要調桐油,一旦開始雕了,半年之內得基本完工,不然漆就硬了。雕漆的東西是擺譜兒用的,要的是威儀感和裝飾效果。要的就是一眼看不完。”

歲末,文老剛把工作室搬到離首都國際機場不遠的地方。初具規模的院子里有數座北美風格的別墅,充沛的冬日陽光灑進挑高四五米的室內,四個熟練的雕漆工人正在工作,他們手中的刻刀、眼前的半成品雕漆屏風好像都和這個空間不大諧調,而在雕漆落戶之后,有“燕京八絕”之稱的老北京其他手工藝,如牙雕、景泰藍等都要陸續搬入,這個別墅園區也將搖身一變為傳統手工藝的展示區。房價持續飚升,有兩回,文老都準備好了要買一幢房子當工作室,稍一猶豫,價格扶搖直上,只能望房興嘆了。對能夠在未來十年免費使用的這個園區,文老沒有一絲不滿。有了足夠搭建窨房的面積,有能夠敞開設計稿和制作空間的場地,別墅的位置和樣貌,都不介意了。

文老不再做首飾和擺件,“仿冒的太多”,他轉而設計制作雕漆屏風。“屏風決定一個大廳的主位。”文老不斷地琢磨主位屏風的主題,“市場是賣方做出來的,而能夠在市場流通手藝才能傳承。”2000年起,屏風的需求多了,文老解釋,“因為房地產和房地產商多了。”他和徒弟們正在不斷修改的圖紙是一堂以中醫藥為主要內容的屏風,他相信,等屏風完工,中藥老字號或是中成藥的企業一定會感興趣收購。

文老的大師工作坊像個家,剛剛搬到邗江工業園區的揚州雕漆廠則是車間制的管理,流水線的做工。對揚州,這也是傳統的承接,清代,揚州的巷子有大描金巷、小描金巷、螺鈿巷、漆貨巷等,從那時起,已經有了分工合作的模式。鹽業的帶動下,揚州盛極一時,從不避諱商業化。

護城河邊,個園附近,在原漆器廠和玉器廠廠址上新建的揚州旅游商品展銷中心剛開業不久。展銷中心內,平磨螺鈿的小擺件和雕漆嵌玉的大屏風占了不少空間,正值年底,一片購銷兩旺的局面,難怪2010年揚州漆器廠的營銷目標要達億元。

在雕漆的底子上再鑲嵌各種各色玉石,極盡堆砌之能事,相形之下,華貴的雕漆已然是素樸的,唱主角的是玉石鑲嵌,喜氣、俗氣、暮氣、匠氣。恰恰是這樣的花開富貴、金玉滿堂贏得了相當多的主顧。

揚州不僅產漆器,當地的手工業還有玉器雕琢,亂針刺繡、仿真紙花,以及骨雕竹刻。西湖到了揚州成了“瘦”西湖,這個“瘦”,可有雕琢、仿真的意思?在這里,漆器不是孤本個例,它和同一審美框架下的其他工藝并存,一同留住了昔日江淮的繁盛。

夾貯(脫胎)干漆佛像唐初現藏于美國大都會博物館

【人】

漆滋生了漆畫。

尋找漆的語言,遵守并探求漆材質特有、特需的工藝,以湯志義為代表的新一代漆畫家意氣風發。早年學習油畫的湯志義完全被漆的表現力折服,為了掌握漆的技藝,他在脫胎漆器的作坊里待了整整半年,上手學習每一道工序,“忘掉自己的身份,做一個純粹的工匠。”起步階段,他用賣油畫的錢養做漆的花費。

在湯志義眼中,漆是手段,要強調的還是繪畫性的表達,但是“漆材料是一種呼吸,是心中流淌的情感。”既非有了草稿拿漆當繪畫顏料來完成,也不是從漆的特殊性出發來擺布畫面,漆與畫共生共存了。

漆畫家之外,湯志義的另一個角色是福建師范大學的老師。傳播漆文化,他自認責無旁貸。去年,他接待了來自臺灣的文化大學的師生,讓他們在自己的工作室親自動手感受漆的特性,今年春天還將赴臺北講學。曾有北方知名的美術院校力邀他的加入,他笑言,“四十歲之后不過江了。”就駐守在福州,他希冀未來成立一所“漆畫研究院”,招收真正致力于此的學生來免費深造。自詡做一粒投入水中激起漣漪的小石子,他說一定會有漆的知音,感受到水紋蕩漾的魅力。

湯志義的工作室“大湯坊”擺了些家具,有幾案,出軌,矮方桌,毫無疑問,都是純粹的生漆髹飾,色澤純正,光亮可人,幾案的邊框、矮方桌的桌面用了麻布壓漆等手法,別具一格。湯志義說,朋友結婚,他常把家具當禮物送,“潤物細無聲”,也是推廣漆文化的一種方式。他還說,等小夫妻有了孩子,新生命睜開眼睛就看到過漆的溫潤,最嬌嫩的皮膚有過對漆的觸覺,漆的美好就此傳遞。