引領未來趨勢領袖:新型仿生材料

2008-01-04 來源:中國聚合物網

關鍵詞:

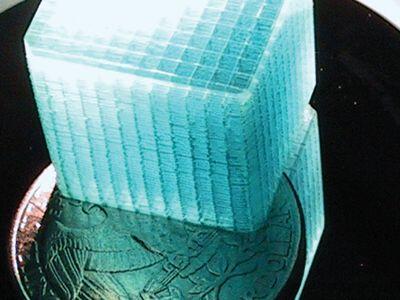

出現破損時,這個塑料立方體可以從毛細管網絡中釋放出具有修復作用的化學藥劑,能夠對同一個部位重復修復7次之多。

不小心切破了手指,在我們去找創可貼之前,人體就開始修補傷口了。合成材料也可以擁有類似的自我修復能力,這多虧了美國伊利諾伊大學香檳分校的南希·R·索托斯(Nancy R. Sottos)、斯科特·R·懷特(Scott R. White)和他們的同事所作的努力。他們研制出一種自修復塑料,含有一個三維毛細管網絡,管中充滿有修復作用的化學藥劑。當材料破損時,藥劑就滲漏出來,在同時漏出的一種催化劑顆粒的作用下凝固。這個小組以前研制的自修復材料中,藥劑被分開存儲在一個個小隔間里,每個部位只能自行修復一次。改進后研制成功的新材料能對同一部位的小破損自行修復多達7次。

科學家們還試圖模仿天然器官的另一個特點——自裝配性。法國巴黎高等理工化工大學(City of Paris Industrial Physics and Chemistry Higher Education Institution)的伯努瓦·羅曼(Benot Roman)和若澤·比科(JoséBico),利用蒸發時水滴的表面張力,折疊出超小型的六面體、棱錐體和其他結構。他們用來折疊的“紙張”是從一種彈性聚合物上裁剪下來的,長寬約1毫米,厚僅為40微米到80微米。由于表面張力與尺寸成正比,在用更薄的聚合物自裝配成微米或納米尺度的物體這一方面,這種技術也許會非常有效。

近來,塑料和有機材料電子元器件越來越常見,但磁性材料并不多見。現在,加拿大英屬哥倫比亞省維多利亞大學的羅賓·G·希克斯(Robin G. Hicks)和加拿大安大略省溫莎大學(University of Windsor)的拉伊沙潘·然(Rajsapan Jain)及其合作者,制造出了一類新的磁體,由鎳與多種有機化合物混合而成。這種黑色粉狀物質在200℃時仍能保持磁性。研究人員的最終目標是制造出磁性有機化合物。這種材料能夠輕而易舉地制成薄膜,或者其他對電子工業有用的形狀。

人們曾經認為,只有在接近絕對零度的超低溫下,才能觀察到物質的一種奇異狀態——玻色-愛因斯坦凝聚態(Bose-Einstein condensate)。處于這種狀態時,大量粒子凝聚在一起,表現得像一個超級粒子。德國明斯特大學的謝爾蓋·德莫克里托夫(Sergej Demokritov)及其同事,率先在室溫下實現了這種凝聚態。得莫克里托夫在研究中使用的是體積很小、壽命很短的磁能量包,這些磁振子(magnon)是釔鐵石榴石薄膜受到微波照射時產生的。磁振子的質量比原子小得多,因此可以在高得多的溫度下形成玻色-愛因斯坦凝聚態。

版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。

(責任編輯:龍翔)

相關新聞

- 暫無相關新聞