江 明*

(復旦大學高分子科學系 上海 200433)

我國近代化學的萌芽始于20世紀之初,至新中國成立時,作為學科中堅力量的海歸化學學人已達數(shù)百人[1]. 經(jīng)幾代學人的持續(xù)奮斗,當時我國化學研究和教育水平雖遠離國際先進,但已初具規(guī)模. 新中國的建立開創(chuàng)了學科發(fā)展的新紀元,在迫切需要發(fā)展我國高分子工業(yè)的大背景下,國家呼喚高分子學科的創(chuàng)建[2]. 與化學的其他學科方向即物理化學、有機化學、無機化學和分析化學不同,高分子學科的發(fā)展完全是在零基礎(chǔ)上創(chuàng)建起來的. 20世紀50年代之初,一批當時的青年海歸們或是主動請戰(zhàn),或是組織分配,成了我國高分子科學的先驅(qū)者和領(lǐng)路人.

在我們今天公認的我國第一代杰出高分子學人中,除王葆仁先生和錢寶鈞先生年長些外,馮新德、錢保功、于同隱、錢人元、何炳林、楊士林、徐僖、黃葆同等先生(以出生年月序)都出生在1915 ~ 1921年這7年間. 他們都是在20世紀30 ~ 40年代日寇侵華、國家處于危難之際完成他們的大學學業(yè)的,歷史造就了他們崇高的愛國精神和堅毅求真的學術(shù)品格. 從全國解放到文革結(jié)束前的30年中,他們在完全與西方發(fā)達國家學術(shù)界隔絕的環(huán)境下,從無到有地創(chuàng)建了我國的高分子學科,培養(yǎng)了數(shù)以萬計的高分子人才隊伍. 期間雖經(jīng)歷連續(xù)不斷的政治運動的干擾和破壞,他們?nèi)瓙蹏模冀K不渝,為我國的高分子學科打下了較堅實的基礎(chǔ). 在改革開放后的十多年中,他們又帶領(lǐng)后輩完成了學科復興.本世紀初,我國的高分子學科終于走上了快速健康的發(fā)展之途. 今年,他們中最長壽者于同隱先生以100歲的高齡仙逝,意味著我國高分子的創(chuàng)建者們都已離我們而去. 錢人元先生是這些創(chuàng)業(yè)先驅(qū)中杰出的一員. 我雖未有幸成為錢先生的入門弟子,但錢先生是對我影響最深的學術(shù)前輩,是我真正意義上的學術(shù)導師. 錢先生的學術(shù)生涯主要是在中國科學院化學研究所度過的,可他的學術(shù)能量,他的學術(shù)影響力和榜樣的力量輻射于全中國,如春風化雨,恩澤于幾代人. 像我們這樣的后輩,就是在先生直接和間接的影響下成長起來的. 飲水思源,值此先生誕辰100周年之際,我愿以此文向先生表達我們后輩學人的敬意和景仰之情.

早在60年前的1958年夏天,我在復旦大學化學系剛讀完大學三年級. 暑假開始,我就接到任務,協(xié)助錢人元先生一行到復旦來開辦“高聚物分子量測定訓練班”. 我的任務是和系里幾位老師一同準備訓練班的幾個實驗,也算是一個小助教. 訓練班開始,我就有幸隨學員一起聆聽了先生的全部講課.講課持續(xù)約一周. 錢先生的系列講課是先生帶領(lǐng)施良和、程镕時等學長白手起家建立起的全套分子量測定方法的精華. 那時錢人元先生年方40,風華正茂,講課從容瀟灑,無論是艱深的光散射理論或是繁瑣的滲透膜的制備,他給我們的是清晰的物理圖像和操作背后的原理. 我聽課前幾乎不知高分子為何物,但這一星期的課程使我如浴春風,對高分子這門新興學科可謂一見鐘情,對先生更是不由心生崇拜之情. 也許是因我那時當小助教表現(xiàn)良好,訓練班結(jié)束后不久,我就被選中了提前本科畢業(yè),隨于同隱先生,邊干邊學,參加到復旦大學高分子學科的創(chuàng)建中了. 所以說,我和錢先生真是有緣,是錢先生來訪辦班這個偶然的機會,引導我走向了高分子的科學之路. 不久以后,錢人元先生著的《高聚物的分子量測定》一書在科學出版社出版了. 這是當時國際上也未見到的全面論述高分子表征的著* 通訊聯(lián)系人,E-mail: mjiang@fudan.edu.cn ii 高 分 子 學 報 2017 年作,以后被譯為俄文和英文出版. 在該書出版后的幾年中,對于我和在復旦大學從事高分子溶液研究的幾位同事來說,這本書成了我們工作的“圣經(jīng)”.

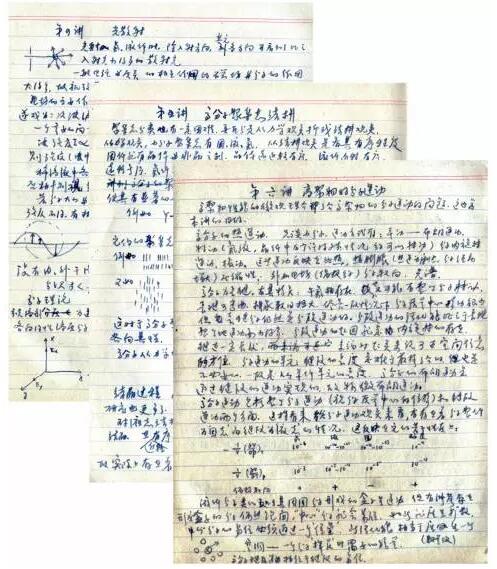

圖1 1960年江明在中國科學院化學研究所錢人元先生實驗室學習儀器研制的筆記

訓練班結(jié)束后,正值大躍進高潮,我們也就按錢先生專著的內(nèi)容,依樣畫葫地開始黏度計、滲透壓儀、沸點升高儀和光散射儀的研制. 光散射儀的工作難度最大,當時國際上也還沒有光散射儀的產(chǎn)品. 那時,激光還沒有發(fā)明,用汞燈為光源,光源和電子測量系統(tǒng)的穩(wěn)定,對我們這些還沒有讀完大學的年輕助教來說,真是很大難題.故雖經(jīng)2年“奮戰(zhàn)”,遲遲不能過關(guān).于是,1960年暑假,我手持于同隱先生的介紹信到中國科學院化學研究所面見錢先生(他們是浙江大學的同窗好友),要求在他的實驗室學習2周. 在錢先生辦公室,他對我這無名后輩十分和藹地說:“歡迎歡迎,你想看什么就看什么”.我忐忑不安的心情隨即放松了下來. 在錢先生的實驗室的那2周,我真是如魚得水,不但仔細學習和操作了光散射儀,還詳細紀錄了錢先生實驗室正在研制中的應力松弛儀、介電損耗儀的設(shè)計方案(圖1)等等,可說是滿載而歸.回到學校后我們改建了自己的光散射儀,終于開始獲得了可用的數(shù)據(jù).1964年,基于這臺儀器上的工作,我們的第一篇論文在《高分子通訊》[3]上發(fā)表了. 事實上,在20世紀60年代中期,在錢先生的指導下中國科學院化學研究所已建成包括譜學、溶液、力學以及介電等等的綜合性的高分子物理和物化實驗室,這在當時國際上都是少見的. 在建國初期與外界幾乎隔絕的情況下,錢先生的團隊能取得這樣的成就實在是非常不容易的. 這正是因為先生不僅具有堅實的理論基礎(chǔ),而且在近代儀器技術(shù)和方法上也有很高的造詣. 說起先生的理論功底,我們可看個例子. 他早在1948年就作為唯一作者在JACS上發(fā)表了有關(guān)非可逆連續(xù)反應化學動力學的論文[4]. 這篇文章被引用9 期 江明:科學巨匠 后輩楷模 iii了129次,這在那個年代的論文中是少見的. 更有甚者,這篇文章直到今年還在被引用,故堪稱這個領(lǐng)域的經(jīng)典. 實驗方面,1947年他就有專門論述設(shè)備研制的論文發(fā)表[5, 6]. 據(jù)韓志超教授講,70年代他在美國Wisconsin大學當研究生,指導同學們使用的拉曼譜儀竟然是錢先生30多年前,即1940年代在那里當研究生時研制的!

58年大躍進很快結(jié)束了,我們也逐漸冷靜下來,我和同事們渴望著學習高分子的基礎(chǔ)知識,但當時最缺乏的就是高分子的教材. 1960年初,蘇聯(lián)卡爾金院士、斯洛尼姆斯基教授來北京講學,錢先生主持他們的講課,并主持了課堂的翻譯,然后講稿在《高分子通訊》出版,這成為我們高分子物理的最早的自學教材. 日后,錢先生和助手們在《中國科學》、《化學學報》和《高分子通訊》等期刊陸續(xù)發(fā)表了許多關(guān)于高分子溶液的基礎(chǔ)研究的論文. 當時我把這些論文當作教科書來自修研讀,逐漸理解了高分子物理化學特別是高分子溶液的基本原理和一些前沿課題. 1963年,錢先生應中國科學院上海有機化學研究所邀請前來講學. 各院校的青年學者們齊聚上海科學會堂,系統(tǒng)聆聽了連續(xù)約2周的講課. 這次講座內(nèi)容涵蓋了高分子構(gòu)象、鏈結(jié)構(gòu)、高分子溶液、結(jié)晶、黏彈性、表征等章節(jié). 對于我們這樣的青年學者來說,這是第一次系統(tǒng)聽講高分子物理的課程,是對我們的高水平的啟蒙教育. 講座的內(nèi)容已突破了卡爾金蘇聯(lián)學派的局限,建立了聯(lián)系高分子多尺度下的結(jié)構(gòu)和宏觀物性的關(guān)系為框架的體系. 在60年代,雖然西方有關(guān)高分子的若干學科分支有許多專著問世,但并未見到從結(jié)構(gòu)到性能全面論述的系統(tǒng)高分子物理的教材. 實際上,錢先生早在1959年就在中國科技大學開設(shè)了高分子物理課,復旦的何曼君老師曾去中國科技大學進修此課程. 現(xiàn)今最流行的何曼君等[6]編著的和何平笙編著[7]的高分子物理教材的源頭都是錢先生的系統(tǒng)講課. 因此,錢先生也是我國高分子物理教育的開拓者. 所以說,錢先生的上海講課意義深遠. 時光已過去了半個多世紀,我當時的聽課筆記成了我的珍藏(圖2).

作為錢先生的后輩學人,對先生最為敬佩也是從中受益最多的是錢先生作為先行者對我國高分子的國際交流的開拓. 在改革開放前的30年,我國的科學研究是在完全與外界(不包括蘇聯(lián)和東歐國家)隔絕的環(huán)境下進行的. 高分子學科當然也不例外. 據(jù)我所知,在這封閉的30年里,中國高分子學界在國際學術(shù)刊物上發(fā)表的論文竟只有一篇!這是錢人元先生在捷克的布拉格舉辦的IUPAC第6屆國際高分子討論會(現(xiàn)稱為“世界高分子大會”,World Polymer Congress)上做的研究報告,發(fā)表在1958年的[9]上. 由于當時捷克屬社會主義陣營,他才有機會與會,而該會的論文又要求在這個期刊上發(fā)表,于是才有了這條“漏網(wǎng)之魚”. 整個中國幾十年就這么一篇國際期刊的高分子論文,這是一個多么令人心痛的記錄!20年后的1978年,諾貝爾獎得主Flory來我國訪問,錢先生全程陪同. 在其回國前,錢先生要他對中國的高分子做個評價,F(xiàn)lory說“中國還沒有高分子基礎(chǔ)研究!”.錢先生親口對我說了這事. 我從其他多位同行的回憶文章中也看到相似的說法. 顯然,這對于為我國高分子事業(yè)在困境中奮斗了30載的錢先生來說,這是多么難忍的刺激.

1971年4月的“乒乓外交”啟動了中美關(guān)系的漫長的解凍過程. 次年,我國組織了最高級別的科學家代表團出訪美國等4國. 飽受文革磨難的錢人元被選為代表團一員. 代表團中資深科學家僅貝時璋、錢偉長、張文裕和錢人元4人. 這可見錢先生在中國科學界的地位.可惜當時仍處在“四人幫”瘋狂的年代,這次出訪內(nèi)容的傳達只在很小范圍內(nèi)進行,故其影響是受到嚴重的人為的抑制的. 但對錢先生來說,這使他有機會結(jié)識了美國高層的學術(shù)領(lǐng)導人物,為他后來開拓我國高分子的國際交流創(chuàng)造了條件.

圖2 錢人元先生1963年在上海作高分子物理系統(tǒng)講座,圖為江明的聽課筆記

政治環(huán)境的巨大變化發(fā)生在1978年底,具有歷史意義的十一屆三中全會召開了. 這時年逾七旬的錢先生爆發(fā)了巨大的學術(shù)活力. 據(jù)筆者所知,我國改革開放后的第一個、也是新中國建立以來的第一個中美雙邊學術(shù)討論會就是以高分子化學和物理為主題的. 會議1979年10月在北京召開[10]. 中美對立了30年,文化和科學的交往也中斷了30年. 1979年1月中美建交,雙邊的交流也起動了. 但作為在我國舉辦的與美國間的雙邊的國際科學會議,第一個竟是高分子會議,這令人感到意外,因為當時我國的高分子不可能是國內(nèi)最好的學科. 如今我們沒有資料說清這件事,但顯然,當時的高層領(lǐng)導認為錢人元的學術(shù)地位和在海外影響力是可以支撐起這個劃時代的事件的,這才會賦予先生這個重任. 那次會議,在學術(shù)上的交流可能不是主要的,因為當時雙方的學術(shù)水平懸殊太大了. 但是,在凍結(jié)了30年后,從開創(chuàng)和促進雙方面對面的接觸和了解的意義上來說,這個雙邊會議具有里程碑的意義. 美方與會的是十余位高分子學界的知名科學家. 包括P Flory, C Overberger, R Stein,還有高分子物理的老權(quán)威W Stockmayer,青年科學家L Fetters等等. 當時我國高分子學界對這次會議也極為重視,作為會議的主要組織者的錢人元先生為會議的準備傾注了大量的精力,會議報告都經(jīng)過認真的選拔,當時國內(nèi)高分子界的主要代表人物大都參加了. 這時中美高分子科學家之間可以自由地開展面對面的學術(shù)交流了. 這對稍后一段時期里我國向美國大批派遣留學人員也創(chuàng)造了良好的條件.

在錢先生主持的一系列雙邊會議中,特別重要的和富有成果的是中德高分子科學討論會. 會議由中國科學院和西德馬克斯-普朗克學會主辦,于1986年9月在北京舉行. 錢先生和德國馬普所所長G Wegner是共同主席. 這也是我第一次參加錢先生主持的國際雙邊高分子討論會. 德國方面組織了很強的陣容,很多都是大師級的科學家,包括后來為中國高分子學界熟知的H Cantow, C Zachmann,W Heitz, H Ringsdorf, H Spiess和G Strobl等16人. 這雙邊會議的成果還表現(xiàn)在它的后續(xù)效應上,我本人9 期 江明:科學巨匠 后輩楷模 v就是受益者. 就在那次會議上,我做報告后,G Wegner向我發(fā)出訪德2個月的邀請. 在1987年訪問德國馬普高分子研究所期間,G Wegner竭力支持我獲得了德國Volkwagen(大眾)公司的科研基金,得十萬馬克用于我在復旦的研究. 更重要的是,這個會以后,H Ringsdorf, H Spiess, G Strobl等等多次訪華,成為中國高分子界值得信賴的老朋友. 他們以及其他德國同事們?yōu)槲覈懤m(xù)培養(yǎng)了許多博士、博士后和訪問學者,包括后來崛起的杰出人物,諸如楊玉良、張希、安立佳等. 3年后,1989年10月,第二屆中德雙邊會議在德國Mainz舉行(圖3). 會后,代表團又赴意大利熱那亞,與意方合作召開了第一次中意雙邊學術(shù)討論會. 到了90年代,中韓、中英雙邊討論會也舉辦了幾次,這都是70高齡的錢先生親自組織的. 中韓是近鄰,韓國的高分子科學在七、八十年代有了極快的發(fā)展. 但由于政治的原因,過去中韓之間高分子界幾乎沒有往來. 1993年即中韓建交的第2年,中韓雙邊高分子討論會就在北京召開了.這面對面的交流促進了此后中韓高分子交流的迅速升溫,如今韓國科學家已成為我們主要的學術(shù)伙伴之一. 本人有幸參加了錢先生組織的全部這些雙邊學術(shù)討論會,我的學術(shù)成長之路無疑得益于這系列的高水平國際交流活動. 20世紀90年代,由于科研經(jīng)費的緊缺,我國還只有很少一部分科學家有機會去境外參加高分子會議. 為了給大家提供不出國門的國際交流的機會,錢先生倡導和支持我們組辦多邊的高分子國際會議. 1995年我們在上海主辦了第一屆東亞高分子學術(shù)討論會(圖4). 在會議的籌備過程中,錢先生與我有頻繁的信件來往,他對大會報告人和邀請報告人的遴選以及會議贊助等重要問題都做了具體指導. 這個東亞高分子學術(shù)討論會在以后的十多年中先后舉行了5屆,我國參會者達到了近千人次,達到了先生預期的目標.

圖3 第二屆中德雙邊高分子討論會的與會者合影(1989年,Mainz)前排右起第5、第6人分別為錢人元和王佛松;后排右1人為Wegner

這里,我還想談談八、九十年代在國內(nèi)組織國際學術(shù)會議的艱辛. 當時國內(nèi)在賓館住宿、城際交通、食品安全乃至旅游組織諸多方面問題多多,經(jīng)費短缺更是最大的難題. 錢先生除了為組織好高水平的學術(shù)報告操勞,還得為破解這些難題煞費苦心. 例如錢先生提出,參加會議的中方代表除付自身費用外,還要額外負擔一名國外學者的食宿費用. 因為當時中外與會者食宿分開,標準不同,這是一vi 高 分 子 學 報 2017 年筆較大的負擔. 這確是無奈之舉,但這樣也保證了會議的舉行,使得我國高分子的國際交流在艱難的條件下發(fā)展了起來.

圖 4 錢人元先生和江明在第一屆東亞高分子大會上(1995 年,上海)

錢人元先生跨越半世紀的參與IUPAC的故事可以說是我國高分子國際交流的曲折歷程的縮影. 早在1957年,錢先生就和王葆仁、高國經(jīng)先生參加了IUPAC第6屆世界高分子大會. 由此誕生了前述的我國改革開放前的唯一一篇國際期刊高分子論文. 這參會的機會是如此難得,3位先生為讓同行分享收獲,在《高分子通訊》上發(fā)表了長達16頁的文章介紹[11]. 可惜這只是曇花一現(xiàn),隨后長期的錯誤路線阻斷了科學家們國際聯(lián)系的渠道. 錢先生再次登上IUPAC的講臺已經(jīng)是24年后的1981年了. 當時我國科學家們剛剛獲得機會走出國門,幾乎不為外界所了解.但由于錢先生在70年代已有了對美國和日本的多次訪問,已在國際高分子界享有盛譽. 這時他雖是剛剛重新“出山”,但立即獲得了在法國召開的第27屆世界高分子大會作“Main Lecture”的榮譽[12]. 此后,在日益寬松的國際交流環(huán)境里,錢先生成為IUPAC的活動家. 他代表我國科學家長期參與了IUPAC大分子委員會中高聚物性能和表征委員會的領(lǐng)導工作. 1992年,經(jīng)先生力薦,我成為大分子委員會的國家代表. 我協(xié)助錢先生在委員會會議內(nèi)外積極活動,終于爭取到了2002年世界高分子大會的主辦權(quán).2010年我應邀在第43屆世界高分子大會上就大分子自組裝的主題作了大會報告,這是我國學者第一次在這當時已有63年歷史的大會上作大會學術(shù)報告. 報告成功獲得贊譽之時,我腦中浮現(xiàn)的是錢先生的身影,那時先生已經(jīng)故去7年. 想到先生為我國高分子研究走向世界嘔心瀝血數(shù)十載,“中國沒有高分子基礎(chǔ)研究”的斷言終于成了歷史,心中感慨無限.

圖5 IUPAC高分子凝聚態(tài)物理國際討論會(1996年, 北京香山)的參會者合影(前排左第二人起程镕時、白春禮、于同隱、E Fischer、A Keller、錢人元、王佛松、韓志超等)

在錢先生晚年,即他75歲以后,1993至2000年間,我有幸參加了先生主持的國家“攀登計劃”高分子凝聚態(tài)物理的研究項目. 這“攀登計劃”不同于一般的研究計劃. 90年代,國家經(jīng)濟有了快速發(fā)展,物價猛漲,但科研經(jīng)費十分緊張,人才流失. 這個計劃是試圖用較小而集中的投入,聚集一批甘于寂寞的科學家把基礎(chǔ)研究堅持下去,穩(wěn)定隊伍. 在此后連續(xù)8年里,每年我都參加課題的學術(shù)研討活動. 那時先生已是八旬老人,但談到高分子物理的問題,他仍然才思敏捷,常常講上一兩個小時而毫無倦容. 在這計劃中他充分深化了他的有關(guān)“凝聚纏結(jié)”的學術(shù)思想,指導全面研究,同時他鼓勵大家發(fā)揮專長自由選題. 也就在這幾年中,我在高分子絡(luò)合物和非共價鍵膠束方面取得了重要成果.計劃實施的十多年里,參與這計劃的學者不但沒有流失,隊伍還不斷擴大了. 通過這計劃培養(yǎng)的年青博士們,許多人今天已成為高分子學科的杰出的學術(shù)帶頭人. 1996年,錢先生主持了在北京香山舉行的IUPAC高分子凝聚態(tài)物理國際討論會(圖5). 這實際上是攀登計劃成果的一次檢閱和國際考評. 年逾八旬的錢先生在會上十分活躍,他對涉及包括構(gòu)象、溶液、結(jié)晶、鏈纏結(jié)、光電功能等高分子物理的各個方向的報告都給以評論. 會上,國際知名的英國高分子物理學家A Keller不禁對我感慨地說,在如今國際高分子界,能像“你們的錢”這樣,對如此廣泛的議題都做出這樣深刻評價的,實在是罕見的!

實際上,錢先生學問的博大精深不僅表現(xiàn)于高分子領(lǐng)域. 大家知道,早在20世紀70年代,他就敏銳地注意到有機電子學的發(fā)展前途,在中國科學院化學研究所率先開展了相關(guān)研究,并逐步創(chuàng)建起有機固體這一新興學科. 如今這一學科國際上發(fā)展極為迅猛,成為新型高技術(shù)材料發(fā)展的重要源頭. 我國在此領(lǐng)域不僅早已占有一席之地,在許多方面還擁有一系列世界領(lǐng)先的成果. 這更讓我們清楚地體會到,40多年前錢先生和他的同事們在非常艱難的條件下創(chuàng)建這個學科,真是高瞻遠矚、功在千秋之舉,在也是作為戰(zhàn)略科學家的錢人元先生對我國科學發(fā)展的又一項重大的貢獻.

參考文獻:

1 張培富. 海歸學子演繹化學之路. 北京: 科學出版社, 2009

2 張藜. 新中國與新科學: 高分子科學在現(xiàn)代化中國的建立. 濟南: 山東教育出版社, 2005

3 Jiang Ming(江明), Li Wenjun(李文俊). Polymer Communications(高分子通訊), 1964, (5): 356 ? 362

4 Chieu J Y. J Am Chem Soc, 1948, 70(6): 2256 ? 2261

5 Chieu J Y. Paul B. J Chem Phys, 1947, 15(6): 376 ? 382

6 Chieu J Y. J Chem Edu, 1947, 24 (10): 494 ? 497

7 何曼君, 張紅東, 陳維孝, 董西俠. 高分子物理. 上海: 復旦大學出版社, 2007

8 何平笙. 新編高聚物的結(jié)構(gòu)與性能. 北京: 科學出版社, 2009

9 Chieu J Y, Shih L H, Yu S C. J Polym Sci, 1958, 29(119): 117 ? 125

10 Proceedings of China-US Bilateral Symposium of Polymer Chemistry and Physics. Beijing: Science Press, 1981

11 Wang Baoren(王葆仁), Qian Renyuan(錢人元), Gao Guojing(高國經(jīng)). Polymer Communications(高分子通訊), 1958,(1): 20 ? 35

12 Benoit H, Remp P, eds. Macromolecules. Oxford: Pergamon Press, 1981. 139 ? 154

- 許元澤教授:在化學的土壤上生長物理學 - 追憶導師錢人元先生 2022-01-28

- 紀念錢人元先生百年誕辰學術(shù)研討會在貴陽舉行 2017-08-29

- 2024年全國高分子學科研究生學術(shù)論壇將于2024年5月31日在上海舉辦(第二輪通知) 2024-04-26

- 2024年全國高分子學科研究生學術(shù)論壇將于 2024年5月31日在上海舉辦(第一輪通知) 2024-03-14

- 高分子學科新期刊《Giant》正式創(chuàng)刊 2020-03-07