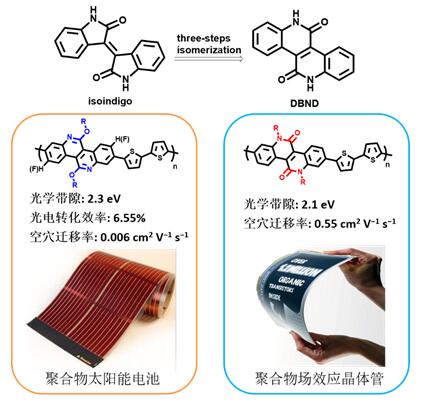

有機半導體材料主要應用于有機場效應晶體管(OFET),本體異質節太陽能電池(BHJ-OPV),有機電致發光材料(OLED)以及傳感器等,其結構便于設計,性能易于調控,以及可用于制備柔性電子器件等獨特優勢,吸引了科學界的廣泛關注,是未來國家材料以及能源發展的重要方向之一。含有內酰胺官能團的異靛藍分子(isoindigo)是有機半導體材料的重要受體結構單元,已在OFET與OPV上表現出較為優異的性能。對其結構的改造和構效關系的研究對發展新型高效的共軛聚合物有著重要的意義。

近來,中科院青島能源所的萬曉波研究員帶領其團隊在對異靛藍分子的結構改造研究中,利用異構化的反應,創造性地將其轉化為一種全新的共軛結構—二苯并萘啶二酮(DBND)。經研究發現該分子與異靛藍相比,具有更好的分子平面性和結晶性,且帶隙更寬,適合于構筑超寬帶隙(帶隙在2.2eV以上)的共軛聚合物。該團隊與陽仁強研究員團隊合作,測定了基于此分子的共聚物的太陽能電池效率,研究結果表明,盡管帶隙高達2.23eV, 僅對短波長日光有吸收(400-550 nm),而基于此分子的共聚物的有機太陽能器件的光電轉化效率卻高達6.32%,是當時報道的光學帶隙超過2.2eV共軛聚合物光電轉換效率的紀錄值(Chem. Mater., 2016, 28, 6196-6206)。

在研究氟原子取代對該材料光伏性能的影響時,該團隊發現氟原子在主鏈取代位置的改變對基于DBND的共軛聚合物的光電轉換效率帶來了截然相反的影響,這是以往關于氟取代影響的研究中未見報道的。盡管兩種氟取代的聚合物都具有相似的能級、帶隙和平面性,鄰位氟取代導致相應聚合物的光電性能相比于未取代的聚合物大大降低(從5.75%降低至1.44%),而對位氟取代導致相應聚合物的光電性能卻有所提高(從5.75%提高至6.55%)。萬曉波研究員與蘭崢崗研究員團隊合作,通過理論分析,對該現象進行了深入的分析,發現氟原子取代位置的不同導致了聚合物偶極距的變化,進而導致了分子間相互作用強度的不同,最終形成了光電材料活性層相分離結構的差異。相關工作發表在Chem. Mater., 2017,DOI:10.1021/acs.chemmater.7b03025。

論文鏈接:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.chemmater.7b03025

在對基于DBND的共軛聚合物的構效關系的研究中,該研究團隊還發現DBND結構單元中酰胺基團烷基化方式的不同對材料場效應晶體管性能有著顯著的影響。研究表明,氮烷基化的聚合物比氧烷基化的聚合物的載流子遷移率高出近100倍,這是由于氮烷基化的聚合物具有更強的極性和分子間作用力的緣故。相關工作發表于Macromolecules, 2017,DOI: 10.1021/acs.macromol.7b01575。

論文鏈接:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.macromol.7b01575

這一系列研究加深了對DBND這種新型受體單元性質的理解,有助于發展性能更為優秀的受體單元材料。

相關工作得到了國家自然科學基金面上項目的支持。