2007—2017年間發表科技論文數20萬篇以上的國家(地區)論文數及被引用情況 注:以SCI數據庫統計

全球首顆量子科學實驗衛星“墨子號”、史上最大單口徑射電望遠鏡、世界最快的超級計算機……近幾年,中國越來越多的重大科研成果在不斷刷新“世界之最”的同時,昭示著中國科研正在從昔日的“跟跑者”向與西方發達國家并駕齊驅的角色轉變。

中國科學技術信息研究所日前在京發布的2017中國科技論文統計結果,既記錄了這種角色轉換的歷程,也再次印證了中國正在向全球高質量科研產出者靠近。

中國科研論文質量提升速度在加快

對于中國科技論文過去一年的最新進步,中國科學技術信息研究所所長戴國強稱,這些數據顯示中國科研人員實力在不斷提升。

戴國強的判斷,并非憑空臆測。中國科學技術信息研究所近日發布的2017中國科技論文統計結果顯示,中國國際科技論文數量連續8年排在世界第二位。SCI數據庫2016年收錄中國科技論文32.42萬篇,占世界份額的17.1%,所占份額較上一年度提升了0.8個百分點。

一篇論文發表后的被引用率,被國際學術界普遍認為是測度其影響因子大小的一項重要指標。根據2017中國科技論文統計結果,2007年至2017年(截至2017年10月)中國科技人員發表的國際論文共被引用1935萬次,與2016年統計時相比,數量增加了29.9%,超越英國和德國,闖入世界第二位。

一直以來,國際學術界在衡量一個國家和地區國際科技論文達到世界什么水平時,往往會引入“高被引論文”數量這一評價指標(即指被引用次數處于世界前1%的論文)。中國與自身相比,本統計年度入選的高被引論文數量較2016年度統計時增加了18.7%。這說明過去一年間中國科技論文的質量有了顯著提高。

中國的這種進步趨勢,還體現在廣受國際學術界認可的能反映世界科學界最新科學發現和研究動向的國際熱點論文數量增長上。截至2017年10月,中國國際熱點論文(近兩年間發表的論文在近兩個月得到大量引用,且被引用次數進入本學科前1‰的論文稱為熱點論文)數量為703篇,占世界總量的25.1%,世界排名保持在第三位。同期,美國熱點論文數最多,達到1553篇,占世界熱點論文總量的55.5%;英國以820篇位居世界第二。

就篇均被引用率而言,中國平均每篇論文被引用9.40次,比上一年度統計時提高了9.9%。這意味著2016年9月至2017年10月期間,我國國際科技論文質量有了大幅度提升。但是,在看到進步的同時,我們也應當清醒地認識自身的不足。從橫向比較的角度來看,本統計年度世界國際科技論文被引用次數的平均值達到每篇11.80次,中國平均每篇論文的被引用次數與同期的世界水平還有一定的差距。

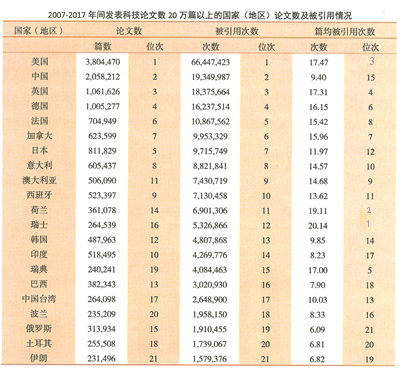

如果進一步擴大橫向比較的范圍,我們不難發現這樣一個事實:中國與世界主要科技大國的差距依然明顯。以2007至2017年間發表科技論文累計超過20萬篇的20個國家(地區)作參照,若按每篇論文的平均被引用次數排序,每篇論文被引用次數超過本統計年度11.80次這一平均值的國家有12個。其中,瑞士、荷蘭、英國、美國、瑞典、德國、加拿大和法國的論文篇均被引用次數均超過15次。而中國與前兩個統計年度一樣,仍然排在第15位,遠落后于西方傳統的科技強國。

當然,在看到差距的同時,我們也能從中清晰地看到中國科研的進步軌跡。如果按照中國科學技術信息研究所的通行做法,把統計年度內的論文被引用次數世界均值劃一條線,將高于均線的論文稱為卓越論文(即論文發表后的影響超過其所在學科的一般水平),依據科學引文索引數據庫(SCI)統計,在2016年中國作者為第一作者的29.06萬篇論文中,卓越論文為12.54萬篇,占論文總數的43.2%,較2015年上升了6.9個百分點。其中,高校產生的卓越論文占中國卓越論文總數的84%,研究機構占11.4%。

《自然》《科學》和《細胞》是被國際公認的三大學術名刊。發表在三大名刊上的論文,往往都是經過世界范圍內知名專家層層審讀、反復修改而成的高質量、高水平的論文。在2016年三大名刊發表的6000篇中,中國論文為298篇,單就論文數量,較上一年度增加了8篇,排在世界第五位。美國以2558篇仍居首位。

科研無國界合作的牽引效應日益顯現

在牛津大學,有中國研究中心;在中國,有哈佛大學、耶魯大學和斯坦福大學等在內的許多世界頂尖大學的研究中心。這些中心的最核心功能就是加強科學合作、推進學術交流。

20世紀以來的世界,大多數涉及人類福祉的重大科學研究幾乎都跨越了國家、民族的界限。科學合作已成為世界科學發展、各國科學家獲取科學資源、交流前沿科學信息極為重要的途徑。

近年來,中國通過參與國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃、國際綜合大洋鉆探計劃、全球對地觀測系統等一系列大科學計劃,與美、歐、日、俄等主要科技大國開展平等合作。這些合作既為參與制定國際標準、解決全球性重大問題作出了應有的貢獻,又成為牽引中國科學研究快速發展進步的重要驅動力。

以國際合著論文為例,中國參與國際大科學合作產出的論文數量繼續增加。據SCI數據庫統計,2016年收錄的中國論文中,國際合作產生的論文為8.35萬篇,比2015年增加了0.82萬篇,增長了10.9%。國際合著論文占中國發表論文總數的25.8%。2016年,中國作者為第一作者的國際合著論文共計59793篇,占我國全部國際合著論文的71.6%,合作伙伴涉及美國、英國、澳大利亞、加拿大等155個國家(地區);其他國家作者為第一作者、我國作者參與工作的國際合著論文為23672篇,合作伙伴涉及176個國家(地區)。

從國際合著論文的學科分布來看,中國國際合著論文較多的學科主要是生物學、化學、物理學、臨床醫學、材料科學和計算技術等。這意味著這些學科領域是目前世界學術界相對關注且創新活力較強的領域。

《自然》雜志增刊“2017中國自然指數”統計顯示,中國近年來發表的論文總量不斷增加,中外學者合著的論文比例也在逐年上升。到2016年,自然指數追蹤的中國論文中,超過50%是由中國學者與國外同行合作完成的。

“2017中國自然指數”的統計結果表明,2016年,中國科學院高能物理研究所與意大利國家核物理研究院形成該指數中最主要的中外雙邊合作關系,北京大學與哈佛大學的合作緊隨其后。在前10大中外雙邊合作關系中,德國馬普學會參與了其中5個。

這,或與中國科研整體實力的增強具有正相關性。英國《自然》雜志發布的“自然指數2016新星榜”顯示,中國科研機構正引領全球高質量科研產出的快速增長,在全球100家科研產出增長最快的科研機構中,有40家來自中國。

然而,尤其值得關注的是,中國機構學者擔綱的國際研究項目有了明顯增長,這表明中國已具備參與國際大科學和大學科合作的能力。在2016年度中國發表的國際論文中,作者數量大于1000人、合作機構數量大于150個的論文共有225篇,比上一年增加37篇。作者數量超過100人且合作機構數量大于50個的論文共計496篇,比上一年增加45篇,涉及高能物理、天文與天體物理、氣象和大氣科學、生物學和醫藥衛生等學科。其中,中國機構作為第一作者的論文為27篇,中國科學院高能物理所23篇。云南省農科院和中國科學院微生物所主持的真菌多樣性記錄研究,吸引了26個國家、71個機構參與。

這些統計數據只是記錄中國科研實力變化的一個年份標記。事實上,不論是發現雙粲重子、成功探測到引力波,還是全球最大科研合作工程之一的國際熱核實驗反應堆項目等,大科學項目的成果都有中國科學家的身影。

中國一些學科具有較強的國際競爭力

國際論文的學科分布,在一定程度上可以管窺出一個國家或地區各學科領域的科研優勢和不足。以發表的SCI論文為例,2016年SCI收錄論文最多的依次是化學、生物學、臨床醫學、物理學、材料科學、基礎醫學、電子通信與自動控制、計算技術、地學和藥學等10個學科。其中,化學有45506篇,生物學有34658篇,臨床醫學有32108篇,物理學有29470篇,材料科學有21992篇,基礎醫學有19259篇,電子通信與自動控制有13013篇,計算技術有11401篇,地學有10538篇,藥學有8839篇。這意味著過去一年世界各國學者科學研究的焦點主要集中在化學、臨床醫學等10個學科領域。

就2016年中國各學科產出論文數量及被引用次數及其占世界的比例來說,中國有14個學科產出論文的比例超過世界該學科論文的10%。從學科領域論文的被引用率來說,2016年中國有18個學科論文的被引用次數進入世界前10位,與2015年相比,進入世界前兩位的學科數量上升到9個,其中材料科學首次闖入世界首位,環境與生態學前進1個名次,進入世界第二位。地學和綜合類排在世界第三位,生物與生物化學和植物學與動物學排在世界第四位,微生物學排名世界第五位。與前一個統計年度相比,有8個學科領域的論文被引用頻次排位有所上升,進步明顯。

這些學科排名的變化,表明中國相關學科領域的研究水平已躋身世界科學研究的第一陣營,具備比較明顯的學術優勢。其中,高校學者的貢獻功不可沒。

這種判斷也在其他幾個廣受國際科學界認可的引文數據庫中可以得到相關的印證。依據目前全球規模最大的文摘和引文數據庫Scopus2016年度收錄中國論文的領域分布統計數據顯示,Scopus2016年收錄的中國期刊論文數量最多的學科是工程,超過16萬篇;論文數量超過5萬篇的學科,還有計算機科學、材料科學、醫學、生物化學、物理學和天文學、遺傳和分子生物學、數學等7個學科。

從2016年SCI收錄的中國第一作者學術論文中遴選出來的百篇最具國際影響的論文,可以看出,100篇高影響國際論文分屬于67個機構,其中高校74篇,研究所22篇,高校附屬和其他醫院4篇。這些論文分布于生物、化學、臨床醫學、物理學、材料科學、計算技術、基礎醫學等30個學科。

事實上,中國學者在相關學科領域開展科學研究的活躍程度也能從各類國際會議中得到印證。根據《科技會議錄引文索引》(CPCI-S數據庫)2016年收錄的56.24萬篇世界重要會議論文的分布狀況,2016年,CPCI-S收錄中國作者論文共計8.63萬篇,比2015年增加了21.2%,排在世界第二位。2016年,中國科技人員共參加了在86個國家(地區)召開的3007個國際會議,發表的國際會議論文主要集中在工程與技術基礎學科、電子通信與自動控制、材料科學、計算技術、臨床醫學、能源科學技術、物理學、臨床醫學、環境科學和生物學等10個學科。

通過對國際學術界廣泛認可的三大著名數據庫分析,我們不難發現,醫學、化學、物理學、材料科學、生物科學、計算技術、工程、電子通信與自動控制等領域,既是中國學者研究的熱門,也是國際科學界研究的熱點。但是,我們也應清醒地看到,中國科學研究的“偏科”現象依然比較嚴重,尤其是社會科學研究存在明顯的“短板”。在2016年《社會科學引文索引》(SSCI)收錄的30.25萬篇世界論文中,中國論文為1.55萬篇,僅占世界論文總數的5.12%,發表論文最多的是經濟學、教育學、管理學、社會學和圖書情報學等。而同期收錄美國11.67萬篇,占世界論文總數的38.6%。這說明中國的社會科學還有很大的成長空間。

成果轉化率低仍是科研體系的“短板”

“中國如今是第三大專利申請國,僅次于美日。在創新方面,中國被認為擁有競爭優勢。這種優勢主要基于中央政府對有助于中國科研領先的項目的鼎力支持。中國國內龐大的市場也為企業開發具有商用潛力的構想提供強動力。此外,在中國科研的成本要低于世界任何其他地方。”這是2017年10月美國媒體對于中國的描述。

實際上,美國媒體所描述的中國在創新方面展現出來的某些競爭優勢,可以在本年度的中國國際科技論文統計數據中找到佐證。

與前幾個統計年度的情況相似,基金或項目資助對于中國國際論文產出數量的增長和質量的提升效應正日益顯現。其中,就產出論文的質量而言,高校依舊是中國高影響力國際科技論文的產出“大戶”。

2016年,由國家級基金或資助產生的中國國際論文達到27.02萬篇,其中高校占76.46%,研究機構占10.10%,主要分布于化學、物理學、生物學、臨床醫學、材料科學、電子通信等領域。

就世界各學科領域影響因子最高的期刊收錄中國論文總量變化來看,2016年度,在世界177個學科領域177種高影響力期刊上發表的63412篇論文中,中國發表論文8662篇,比2015年增加376篇,占世界份額的13.7%,排在世界第二位;美國有20240篇,占世界的份額由上一年的39.2%降至31.9%。中國在這些高影響力期刊上發表的論文中有3704篇是受國家自然科學基金資助產生的,占42.8%。其中,清華大學、中山大學、北京大學、浙江大學和哈爾濱工業大學分別以298篇、287篇、257篇、250篇和249篇名列前五名。

發明專利作為技術創新的產物,其數量和質量在一定程度上能反映一個國家或者機構的創新能力。然而,盡管過去一年中國國際科技論文產量和質量均有較大的進步,但仍然難掩技術創新不足的“短板”。

據經合組織2017年10月25日公布的數據顯示,2014年中國發明人擁有的三方專利數為2582項,占世界的5.07%,超過法國,排在世界第五位。根據2016年美國專利局商標局的國外專利授權統計,中國內地申請人獲得的專利授權共11770件,占美國國外專利授權總數的7.3%,排在第五位,同2015年的位次持平,落后于日本、韓國、德國和中國臺灣。

據《德溫特世界專利索引數據庫》(DWPI)的數據顯示,2016年在中國公開的授權發明專利約41.88萬件,較2015年增長25.7%。按第一專利權人(申請人)的國別看,中國機構(個人)獲得授權的發明專利數約為30.66萬件,占比73.2%。

從獲得授權的發明專利的機構類型看,2016年度,中國高校獲得約6.44萬件授權發明專利,占中國(不含外國在華機構)獲得授權發明專利數量的21.0%;研究機構獲得約2.58萬件授權發明專利,占總數的8.4%;公司企業獲得約15.57萬件授權發明專利,占總數的57.3%。

這組數據說明,在產業轉型升級進程中,中國公司和企業在科研成果轉化為現實生產力方面具有越來越明顯的優勢,而作為國際科技論文產出“大戶”的高校和研究機構則優勢不明顯。這意味著未來我國高校和研究機構還需要從機制、體制方面著手,繼續重視科技成果的轉化。

- 國家納米科學中心趙宇亮院士:科技論文“三認三不認”原則該改 2019-03-15

- 如何徹底征服審稿人 2016-12-28

- 中國參與國際大科學合作產出科技論文增加 2016-10-13

- 誠聘教授、副教授 - 國家“雙一流”建設高校-南京林業大學中比先進生物醫用材料聯合實驗室 2022-05-02

- 南開大學化學學院劉遵峰教授擬招收2022年海外一流高校優秀本科畢業生直接攻讀博士生、以及招聘博士后若干 2022-04-21

- 教育部公布第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單 2022-02-14