得益于低成本、柔性及易于大面積生產的優勢,有機太陽能電池近年來一直受到學術界和工業界的廣泛關注。然而有機半導體材料本身的結構無序性和低介電常數制約了有機太陽能電池的電荷分離和傳輸效率,限制了器件的光伏性能。分子摻雜能有效優化其活性層的半導體性能,有望成為一種有效的新興器件優化手段。然而目前以氧化還原反應為機理的電荷轉移摻雜會在一定程度上破壞有機半導體材料的共軛結構,同時嚴格的能級匹配,也極大限制了摻雜劑與可摻雜材料的選擇范圍,最終制約了摻雜型有機太陽能電池的器件性能優化。

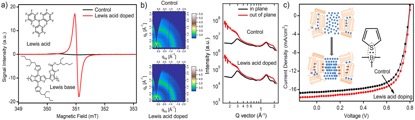

針對上述問題,西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室有機光電子材料及界面課題組(LOGIC)根據有機光伏材料雜原子上普遍含有孤對電子的特點,以含有空軌道的路易斯酸-三(五氟苯基)硼烷作為新型摻雜劑,開展了體相異質結摻雜有機太陽能電池的研究。路易斯酸堿反應摻雜中的轉移電荷來自于雜原子上的孤對電子,避免了摻雜對有機半導體材料共軛結構的破壞;同時基于軌道雜化的摻雜機理,突破了傳統的能級限制,有效擴展了摻雜材料的選擇范圍。器件研究表明該種摻雜劑對富勒烯及非富勒烯有機太陽能電池均具有性能提升的作用。結合同步輻射技術,研究人員進一步發現路易斯酸摻雜劑在電子結構調控之外還具有活性層納米結構調控的作用。三(五氟苯基)硼烷能有效提高富勒烯及非富勒烯受體材料的結晶性,從而對體相異質結材料的相區尺度和純度進行優化調控。這項工作為活性層摻雜有機太陽能電池性能的進一步提升提供了新的策略。

上述研究成果以“Lewis Acid Doping Induced Synergistic Effects on Electronic and Morphological Structure for Donorand Acceptor in Polymer Solar Cells”為題發表在Wiley旗下材料類期刊Advanced Energy Materials上。材料學院閆晗特聘研究員為本文的第一作者,馬偉教授和閆晗特聘研究員為本文的通訊作者,西安交通大學為本文的唯一單位。

該工作得到科技部重點研發計劃、國家自然科學基金和西安交大基本科研業務費的支持。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201703672

- 北大裴堅教授課題組在高性能n型分子摻雜劑/導電高分子研究中取得系列進展 2020-08-19

- 西安交通大學馬偉教授和閆晗研究員團隊在N型摻雜有機太陽電池機理方面取得新進展 2020-03-14

- 香港科技大學顏河、于涵 AFM:聚合物受體中的氟化+硒化協同作用增強近紅外光子捕獲助力高效半透明全聚合物太陽能電池 2024-04-29

- 南開大學陳永勝教授團隊 Angew:全鹵噻吩固體添加劑實現效率超過18%的全聚合物太陽能電池 2024-01-07

- 南科大郭旭崗、馮奎團隊 Angew:高電子遷移率的雙硒吩酰亞胺基聚合物受體助力高性能全聚合物太陽能電池 2023-07-21