近日,南京工業大學海外人才緩沖基地黃維院士和安眾福教授帶領的團隊在有機長余輝發光領域再次取得重大突破。他們首次實現了單一有機晶體材料下的多彩長余輝發光,同時展現了該類材料在多彩顯示、防偽以及可視化紫外光精準探測等領域的應用潛力,相關成果以題為“Colour-tunable ultra-long organic phosphorescence of a single-component molecular crystal”于4月8日在線發表在國際頂尖學術刊物——Nature Photonics(《自然?光子學》)上。

長余輝發光是指發光材料撤去激發光源后,仍能持續發光數秒至數小時的一種發光現象。長余輝發光材料又俗稱“夜明珠”,被古代帝王奉為稀世珍寶。同時,在我們日常生活和商業界也獲得了青睞,被廣泛應用于夜間應急指示、儀表顯示、光電子器件以及國防軍事等領域。近年來,由于其具有長壽命、大的斯托克斯位移以及豐富的激發態性質被廣泛的應用于防偽、加密以及生物成像等前沿科學領域。隨著柔性電子的發展,短短幾年時間,具有長余輝發光性質的有機“夜明珠”受到了廣泛關注。科學家通過調控分子結構、晶體分子堆積等策略,基于不同發光材料結構,實現了長余輝發光顏色調控。該策略不僅操作復雜,而且不可控,具有一定偶爾性。盡管多彩發光應用廣泛,如何在單一材料結構中實現多彩長余輝發光是該領域面臨的重大研究挑戰之一。

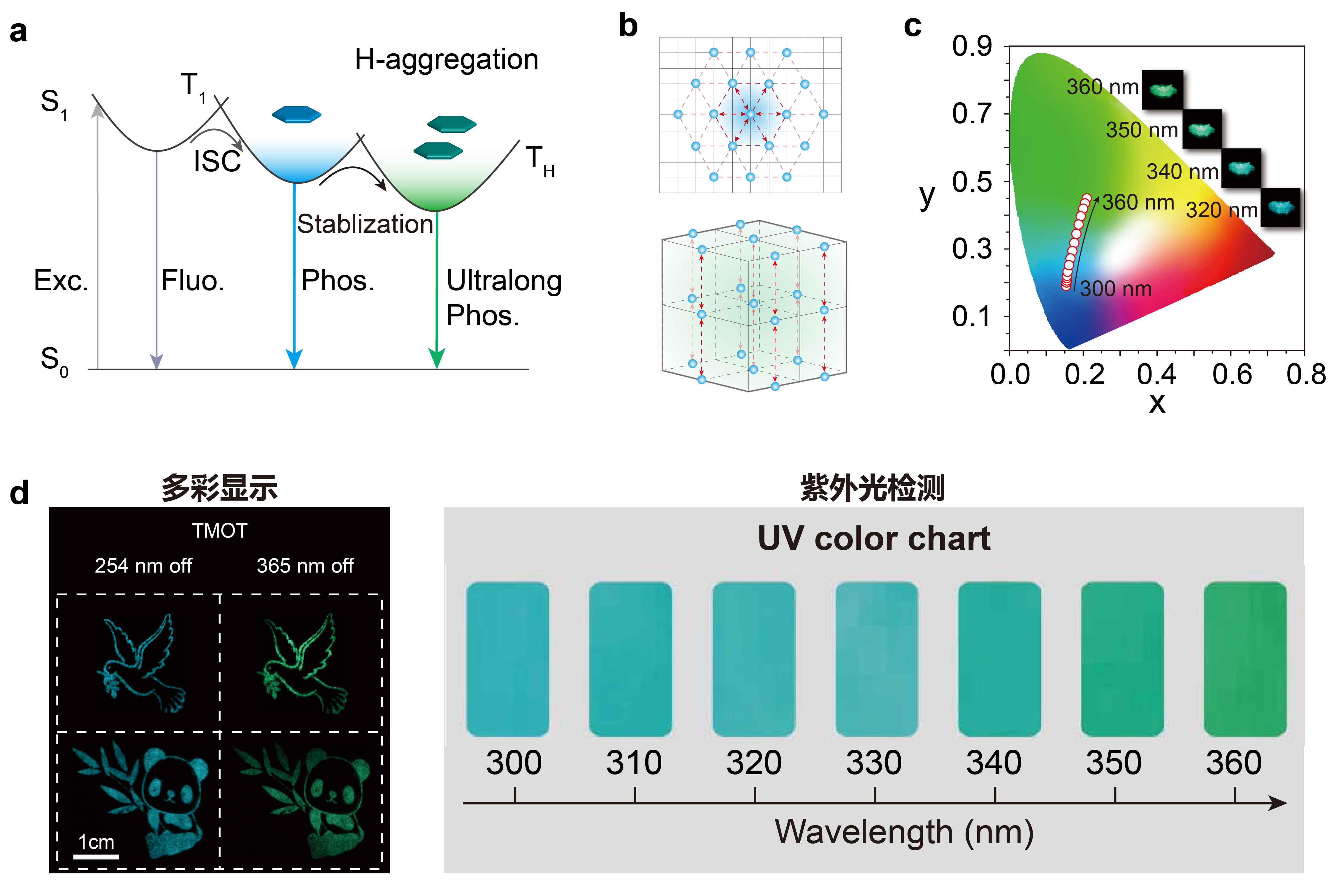

針對這一科學難題,南京工業大學海外人才緩沖基地(先進材料研究院,IAM團隊)黃維院士與安眾福教授所帶領的團隊與新加坡國立大學劉小鋼教授課題組合作,借鑒量子點等納米材料實現多彩發光設計思想。在單一有機分子晶體中,通過巧妙的分子結構和晶體堆積設計,同時構筑單分子態和聚集態的長余輝發光,獲得了一系列激發波長依賴的動態多彩長余輝發光新材料。在晶體狀態下,隨著激發波長從250到400 nm的逐漸紅移,有機長余輝發光顏色逐漸由紫色變為綠色,呈現出激發波長依賴的長余輝發光特性。該類材料的長余輝壽命為2.45秒,最大長余輝發光效率為31.2%。鑒于這種動態長余輝發光特性,該類材料被首次成功應用于多彩顯示和可視化紫外光精準檢測。該創新性研究成果不僅顛覆了我們對長余輝發光性質調控的認知,同時還為開發更加智能化新材料實現在有機光電子、柔性電子等領域應用提供了新思路。

圖1 多彩有機長余輝發光材料的設計思路、性能與應用

黃維院士指出,團隊作為國際上有機長余輝發光的開拓者,一直致力于對有機長余輝發光新材料的開發、新機理的研究以及新應用的探索,繼在單一組分有機半導體中實現長余輝發光以來,此項研究成果再次實現了長余輝發光領域的重大突破。與目前所報道的材料相比,所獲得的材料,在發光壽命、效率以及發光顏色調控上均展現出獨特優勢,展現出非常廣闊的應用前景。

這是黃維院士和安眾福教授領導的課題組連續在化學與材料領域國際頂級期刊—Nature Materials(自然?材料)Journal of American Chemical Society (美國化學會志)、Angewandte Chemie International Edition(德國應用化學)、Advanced Materials(先進材料)、發表工作之后,取得的又一重大科學研究成果。該工作的第一作者為谷龍博士與史慧芳副教授。IAM團隊的馬會利副教授、陶友田教授、姚偉副教授和霍峰蔚教授參與了此項研究。這一工作得到了國家科技部973計劃、國家自然科學基金、江蘇省自然科學基金等項目的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41566-019-0408-4?from=timeline