線粒體是細胞能量代謝的中心,它具有高度的動態結構,其動態變化異常與阿爾茲海默癥、帕金森、代謝類疾病和癌癥等密切相關。近日,華東理工大學郭志前教授和朱為宏教授課題組報道了一種靶向線粒體的近紅外聚集誘導發光探針,實現了對線粒體的高保真時空成像,為線粒體的動態變化研究提供了一種重要的工具,相關成果以“High-Fidelity Trapping of Spatial-Temporal Mitochondria with Rational Design of Aggregation-Induced Emission Probes”為題,在線發表于先進功能材料(Adv. Funct. Mater., 2019, 1808153)。

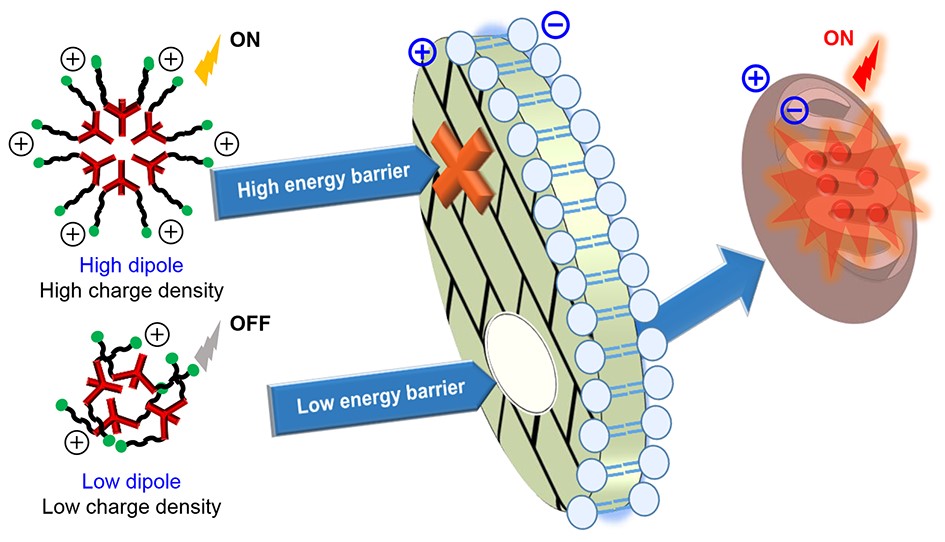

目前,受制于缺乏高性能靶向線粒體的分子探針,高保真、實時、捕獲線粒體的動態變化仍面臨挑戰。商業化的線粒體探針MTG、MTR等存在聚集引起的猝滅效應和光穩定性差等固有缺陷,無法真實反饋線粒體的動態變化過程。值得指出的是,目前線粒體探針的靶向設計策略主要是基于與線粒體內膜之間的靜電作用,而對探針自身的電荷密度和胞內復雜膜環境之間的關系缺乏認識。

課題組創新性地發展了新型AIE母體熒光單元—TCM,通過理性的分子結構設計AIE母體與親脂性的靶向基團TPP陽離子單元,使其具有可控的聚集狀態和和匹配的電荷密度,獲得“Off-On”激活型AIE線粒體探針,成功解決了線粒體靶向AIE探針的親疏水平衡與熒光激活特性之間的困境,實現高信噪比和高保真的線粒體時空成像。特別是相比商用探針MTG、MTR,近紅外分子探針TCM-1具有優異的光穩定性和不受濃度依賴的靶向能力,極大的克服了商用探針的光漂白和過度染色的問題。由于探針TCM-1具有可激活的熒光性質、近紅外的熒光發射和優異的靶向能力,并在三維空間和時間分辨成像中展示了高信噪比和高保真的線粒體動態分布信息,性能表現遠勝于商用探針如Mitotracker Green FM和Mitotracker Red FM。

2014級博士研究生張杰和王琪副教授為該文章的共同第一作者,郭志前教授和朱為宏教授為文章的通訊作者,該工作得到了田禾院士的悉心指導。

該研究成果由國家自然科學基金委基礎科學中心項目,上海市重大科技專項以及基金委優秀青年基金項目共同資助完成。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201808153

- 北京師范大學鄒應全教授團隊 CEJ:基于近紅外光聚合的立體光刻3D打印技術 2025-02-24

- 香港科大唐本忠院士團隊/武大王富安課題組 JACS:設計一種AIE螺環近紅外發射探針用于DNAzyme敏化增強的乳腺癌光熱治療 2024-12-14

- 桂工甄士杰/李美靜博士、廣醫張天富副教授、華工趙祖金教授、港中深唐本忠院士 AM:近紅外二區脂質體多模態光診療新成果 2024-11-29

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士與趙征教授團隊《ACS Nano》綜述:聚集誘導發光材料實現高分辨生物成像 2025-01-07

- 港中深唐本忠院士/北理工黎朝 AM:基于AIE活性納米復合水凝膠的可穿戴交互式信息-傳感材料 2024-03-23