靜電紡絲技術是以聚合物溶液/熔體在高壓靜電場作用下發生噴射拉伸、溶劑揮發固化得到纖維的方法,具有設備簡單、成本低、靈活方便、原料來源廣泛、纖維直徑可控等優點,是大量制備聚合物納米纖維的有效方法,在復合材料、燃料電池、電子器件、感應器、藥物緩釋、組織工程和過濾裝置等領域得到了廣泛的應用。在電紡過程中,聚合物溶液射流在電場作用下被高度拉伸,導致分子鏈取向,而后在溶劑揮發、纖維固化過程中取向的分子鏈會發生松弛,最終纖維中分子鏈的取向程度是這兩個過程共同作用的結果。通常認為分子取向度是決定纖維的機械、熱、電、光學等性能的一個重要參數,但是目前對其研究存在很大困難。常用的研究分子取向的手段是廣角X射線衍射和紅外光譜,為了提高信噪比,需要以許多根纖維形成的纖維束進行表征,獲得的是許多直徑和內部結構不同的纖維的總體平均,還摻雜纖維宏觀排列因素的影響。選區電子衍射具有很高的空間分辨力,但是不適用于低結晶度或非晶樣品,且電子束容易造成高分子樣品的降解,定量分析困難。共聚焦拉曼技術可以定量分析了單根纖維中的分子取向,但是受到衍射極限的限制,不適用于小直徑的單根纖維樣品。

最近,中國科學院長春應用化學研究所高分子物理與化學國家重點實驗室蘇朝暉研究員課題組與吉林大學麥克德爾米德實驗室的王策教授課題組合作,首次應用偏振AFM-IR技術實現了單根纖維中分子取向的定量分析。這是一種基于光熱誘導共振現象,將原子力顯微鏡與紅外光譜相結合的新光譜技術,以單一波長的紅外光逐次照射樣品、以原子力探針檢測樣品吸收紅外能量引起的熱膨脹得到紅外響應信號,使紅外光譜達到約10納米的空間分辨率。

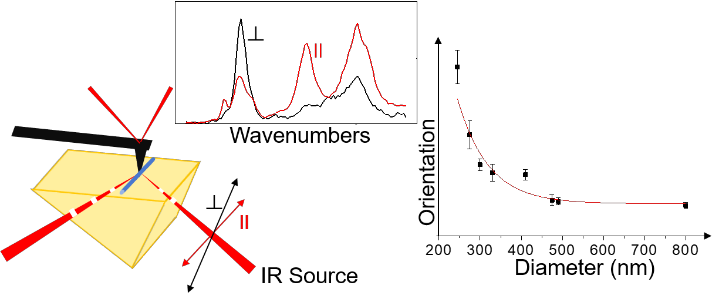

圖1.利用偏振AFM-IR研究單根電紡纖維分子取向示意圖。

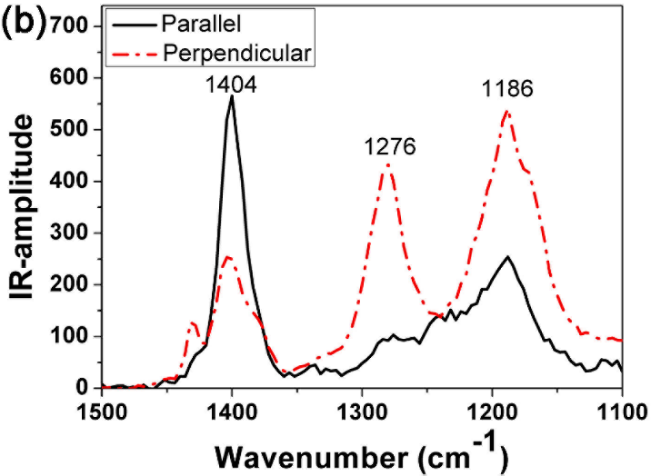

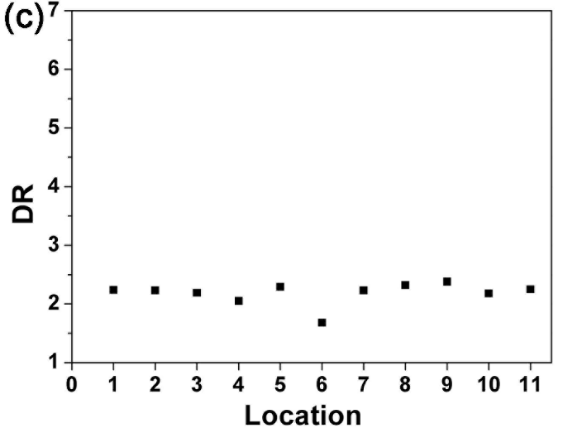

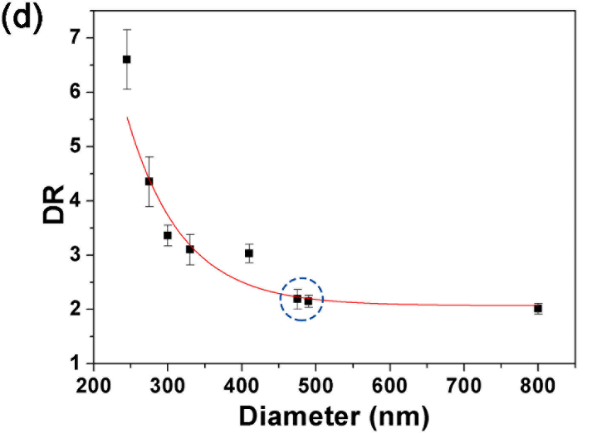

他們首先引入矯正因子來消除不同偏振方向的入射光能量差異,然后利用偏振AFM-IR分析單根纖維的二向色性比(DR)。以聚偏氟乙烯(PVDF)為例,位于1404 cm-1的CH2面外搖擺和C-C反對稱伸縮振動其偶極距躍遷方向平行于聚合物鏈骨架,而位于1276 cm-1的CF2對稱伸縮、C-C對稱伸縮和CCC彎曲振動則是個垂直譜帶。采集偏振AFM-IR光譜,發現在紅外光偏振方向平行于纖維軸向時,1404 cm-1處吸收較強,而1276 cm-1處吸收較弱,說明聚合物鏈選擇沿著纖維軸向進行取向。分析一根直徑均勻的纖維,利用1404 cm-1峰的吸收強度計算DR,發現沿中心軸向的分子取向度相同,這也驗證了該分析方法的可重復性。繼而研究同一纖維氈中相同條件下產生的不同直徑的纖維,發現分子取向度隨著直徑的降低而增大,與文獻中所報道的趨勢一致。

這項研究揭示即使在相同紡絲條件下制備的纖維,分子取向度也會隨直徑降低而呈指數性增長。同時也提供了一種新方法,可以在更小的尺度上確定納米纖維中的分子取向度,使我們能夠進一步研究靜電紡絲纖維的內部結構及其與性能的關系。

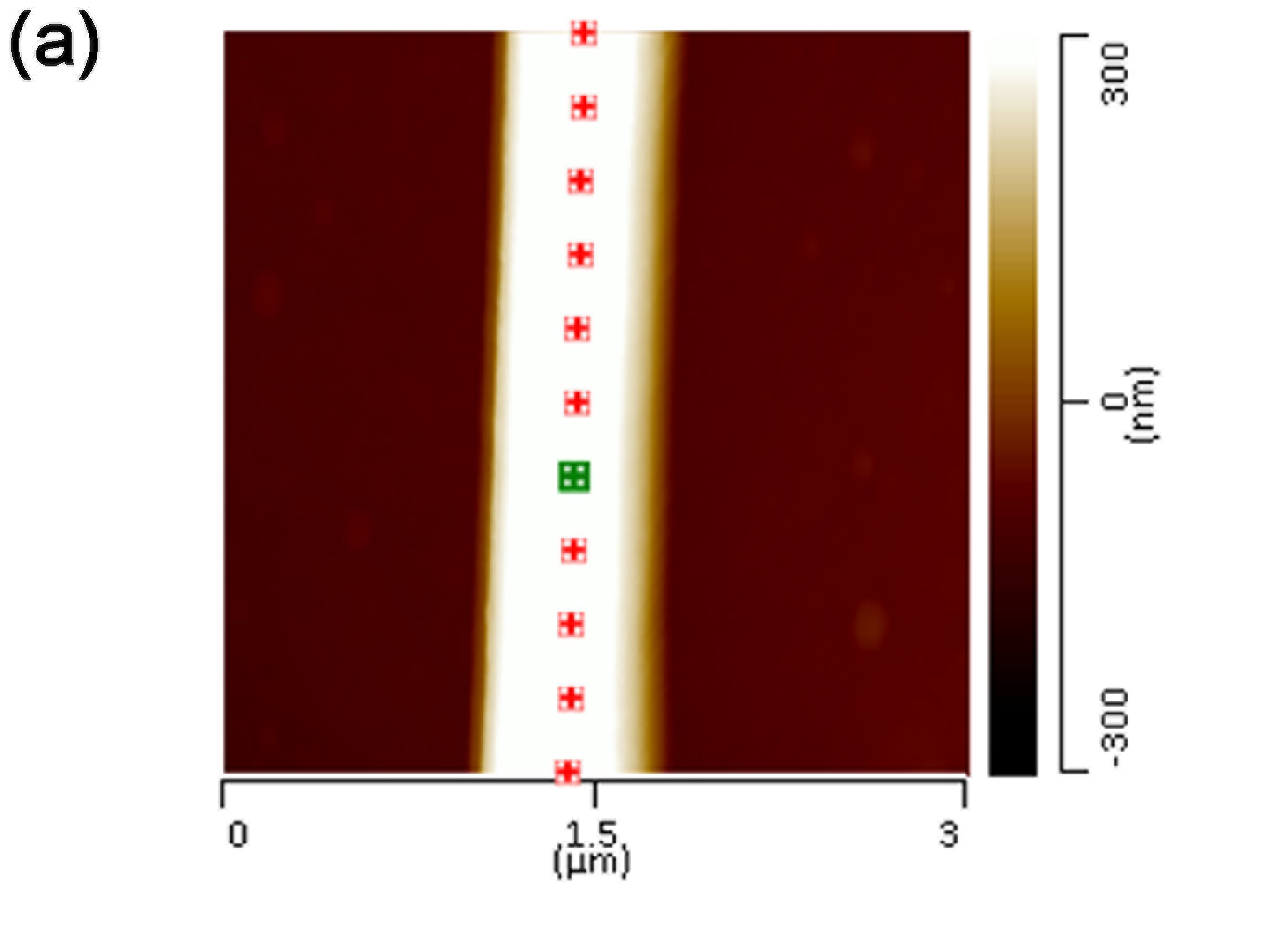

圖2.(a)PVDF纖維的原子力圖;(b)在PVDF纖維中心(a中綠色位置)采集的偏振AFM-IR光譜;(c)纖維中心各點對應的DR;(d)紅外二向色性比DR與纖維直徑的關系。

以上成果發表在Macromolecules上(DOI: 10.1021/acs.macromol.9b01778),題目為“Molecular Orientation in Individual Electrospun Nanofibers Studied by Polarized AFM?IR”。論文第一作者為長春應用化學研究所博士生王澤倩,通訊作者為蘇朝暉研究員。

- 國家納米科學中心周二軍課題組 Nano Energy: 分子取向調控方法及對光伏性能的影響 2022-05-30

- 長春工業大學王世偉教授團隊《JMCA》:電紡絲誘導發色團分子取向及其在鋰離子電池中間隔膜中的應用 2021-02-05

- 湘潭大學王秀鋒/賓州州立程寰宇 Adv Sci:用于汗液定量分析的皮膚可貼合雙流體紙基微流控技術 2024-02-04

- 阿爾伯塔大學曾宏波教授課題組《Chem. Rev.》綜述:聚合物體系中的非共價作用力 2022-09-08

- 中科院長春應化所等實現聚合物納米相區的紅外光譜定量分析 2016-08-15