隨著現有結構材料達到其性能極限,21世紀的主要科學挑戰之一是開發新的更強、更硬的輕質結構材料,以支持從建筑到交通或能源等各個戰略領域的發展。珍珠貝以其優異的高強度和高斷裂韌性吸引了材料學家的廣泛關注,他們模仿天然珍珠貝獨特的微觀層次結構,制造出承載能力超強的人工復合材料。人工合成的珍珠貝具有與天然珍珠貝相似的結構,但是其高強度一部分來自于無機礦物的高承載能力,這樣同時也導致了材料密度大。此外,用于合成珍珠貝的傳統方法本身就很費力和耗時,這對于結構材料在大型工業中的應用是一個值得深思的問題。

華中科技大學和浙江農林大學的研究人員聯合開發了一種具有有序層狀結構的大型超輕人工“木貝殼”。幾毫米厚的人造木質貝殼模仿了天然珍珠層的分層結構,形成了一種復合材料,其強度幾乎可以比擬天然櫛江珧貝,而木貝殼中的無機含量僅占天然櫛江珧貝無機含量的六分之一,因此更輕。

圖1. 木貝殼無機含量與天然櫛江珧貝對照

在這項工作中,礦化的納米木質纖維素作為增強的構件,通過冷凍鑄造技術組裝成多孔的層狀基質,類似于天然的珍珠貝。在冷凍鑄造工藝中,采用保溫模具將冷源與料漿隔離。在冷卻時,模具底部的溫度低于頂部。通過適當調整冷卻速率,可同時產生垂直和水平兩個溫度梯度。在這種情況下,漿料冰晶成核過程從模具的底部開始,以凍結梯度的方式從延伸到頂部,也就是說,冷凍鑄造中冰晶“1d成核”和增長優先在兩個方向:垂直于冷源方向和水平于模具方向。結果得到了一個大型的層狀結構。然后,將相對較軟的有機相作為“砂漿層”,最終使用熱壓將木質纖維素“磚層”轉化為類樹脂致密層壓材料。

圖2. 天然貝殼和人造木質貝殼測形成對照

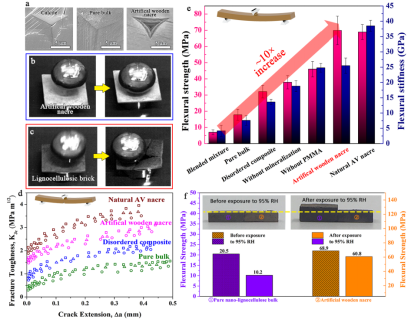

研究小組測試了這種木質珍珠層的機械性能。人造木貝殼的特殊強度和韌性甚至優于工程合金材料(如銅和鐵)。在沖擊和振動載荷的作用下,木貝殼可以吸收大量的能量,產生一定的變形而不造成破壞,這是傳統木結構領域所必需的。而木貝殼良好的耐水性也滿足了建筑材料的日常使用。此外,由于原始的木質纖維是從木材的采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物中獲取的,因此成本可以比現有的結構材料(如合金、大理石、陶瓷等)低得多。其他建筑材料的在生產制造過程中需要使用較高的加工溫度和大量的能源消耗。因此,結構材料的高性能往往是以對環境產生不利影響為代價的,而木質貝殼的制備熱壓溫度只需100℃。

圖3. (a)方解石、純木纖維塊和木貝殼納米壓痕圖像;(b)木貝殼和不含有機“砂漿”的木質“磚層塊”(c)落球沖擊對照;(d)木貝殼與其他相關材料的斷裂韌性對照;(e)木貝殼與其他相關材料的靜曲強度和靜曲模量對照;(f)木貝殼的防水性測試

相關成果發表在ACS Nano(2020,DOI:10.1021/acsnano.9b08647)上,論文第一作者為浙江農林大學工程學院博士生陳逸鵬,通訊作者為華中科技大學李會巧教授和浙江農林大學孫慶豐教授。