蜘蛛絲由于其超強(qiáng)的力學(xué)性能,在上世紀(jì)末引起人們的廣泛興趣并成為研究熱點(diǎn)。人們最初的目標(biāo)是希望通過(guò)人工紡絲的方法來(lái)獲取大量力學(xué)性能優(yōu)異的人工蜘蛛絲,以突破天然蜘蛛絲無(wú)法大量獲取的瓶頸。但是人們后來(lái)漸漸發(fā)現(xiàn),如果單從力學(xué)性能的角度去制備大量的人工蜘蛛絲意義并不大,因?yàn)橹┲虢z是一種蛋白質(zhì)纖維,其耐熱性較差,雖然力學(xué)性能優(yōu)異,但是卻不能將它作為制作防彈衣等的材料,因?yàn)樽訌梽?dòng)能轉(zhuǎn)換成的熱能很可能將其融穿而失去防彈作用。雖然用人工蜘蛛絲制造防彈衣的目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn),但是在人工紡絲過(guò)程中可以在紡絲液中添加功能性物質(zhì),賦予人工絲蛋白纖維一些特定的功能,而這恰恰是蜘蛛絲、蠶絲等天然動(dòng)物絲無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。此外,一般而言,通常的應(yīng)用中并不需要蜘蛛絲那樣極致的力學(xué)性能,因此并不需要采用量少價(jià)貴的蜘蛛絲蛋白作為原料,采用成本較低并可大量獲得的蠶絲蛋白即可。復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系邵正中教授和陳新教授領(lǐng)導(dǎo)的生物大分子課題組多年來(lái)一種致力于高性能再生絲蛋白纖維的人工紡制,陳新教授團(tuán)隊(duì)在2009年即通過(guò)濕法紡絲的方法成功紡制了力學(xué)性能優(yōu)異的再生絲蛋白纖維,其斷裂強(qiáng)度和斷裂能均高于天然蠶絲,完全具備了實(shí)用的價(jià)值(Adv. Mater., 2009, 21: 366)。近十多年來(lái),陳新教授團(tuán)隊(duì)不斷優(yōu)化紡絲工藝,以期進(jìn)一步改善再生絲蛋白纖維的結(jié)構(gòu)(Biomacromolecules, 2010, 11: 1; ACS Biomater. Sci. Eng., 2016, 2: 1992)。此外,他們將極少量的碳納米管(不超過(guò)1%)添加到再生絲蛋白纖維中,結(jié)果發(fā)現(xiàn)再生絲蛋白纖維的斷裂強(qiáng)度并未下降,而其斷裂能則增加到可以和蜘蛛絲媲美(J. Mater. Chem. B, 2015, 3: 3940,封面文章)。

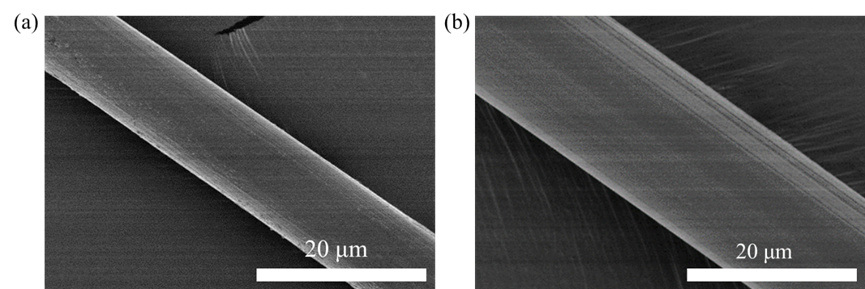

最近,陳新教授團(tuán)隊(duì)在再生絲蛋白纖維應(yīng)用化方面又取得了進(jìn)展。他們和華山醫(yī)院陳世益教授團(tuán)隊(duì)等合作,在再生絲蛋白纖維中添加功能物質(zhì)鋰皂土,并將獲得的再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維(圖1)編織成人工韌帶(圖2a-d)。通過(guò)力學(xué)性能測(cè)試發(fā)現(xiàn)(圖2e),相對(duì)于由天然脫膠蠶絲和純?cè)偕z蛋白纖維編織的人工韌帶,由再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維編織成的人工韌帶,其各項(xiàng)力學(xué)性能更接近于大鼠自體前交叉韌帶,適合用作人工韌帶材料。

圖1. 天然脫蠶膠絲(a)和2 wt%鋰皂土含量的再生絲蛋白纖維(b)的掃描電鏡圖.

圖2. 再生絲蛋白/鋰皂土人工韌帶實(shí)物圖(a);分別由天然脫膠蠶絲(b)、純?cè)偕z蛋白纖維(c)和再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維(d)編織成的人工韌帶的掃描電鏡圖;以及三種人工韌帶和大鼠前交叉韌帶的載荷-應(yīng)變曲線(e). DLS:天然脫膠蠶絲人工韌帶;RS0L:純?cè)偕z蛋白纖維人工韌帶;RS2L:2 wt%鋰皂土含量的再生絲蛋白纖維人工韌帶;Native:大鼠前交叉韌帶

體外細(xì)胞實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,由再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維編織的人工韌帶比由天然脫膠蠶絲以及純?cè)偕z蛋白纖維編織的人工韌帶具有更好的細(xì)胞相容性和成骨分化作用。動(dòng)物實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示(圖3),只有采用再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維人工韌帶的實(shí)驗(yàn)組才有新骨長(zhǎng)入股骨和脛骨的骨孔道,表明鋰皂土的加入顯著提高了人工韌帶在韌帶重建后的骨整合作用。同時(shí),他們對(duì)于韌帶重建后的生物力學(xué)性能進(jìn)行了評(píng)估(圖4)。結(jié)果表明,再生絲蛋白/鋰皂土雜化纖維人工韌帶和其他人工韌帶相比具有最好的生物力學(xué)性能,特別是在拉伸小于16%時(shí),其應(yīng)力-應(yīng)變曲線幾乎完全與大鼠自體前交叉韌帶的應(yīng)力-應(yīng)變曲線重合,體現(xiàn)出其優(yōu)異的骨整合性能。

圖3. 韌帶重建手術(shù)后12周,三種韌帶實(shí)驗(yàn)組中大鼠股骨和脛骨骨道的Micro-CT橫斷面圖像(a),平均骨孔道面積(b)和相應(yīng)位置骨小梁體積占總的組織體積的比例(BV/TV)值(c).

圖4. 韌帶重建手術(shù),人工韌帶生物力學(xué)測(cè)試測(cè)試圖(a),各種韌帶的載荷-位移曲線(b)和各種韌帶的失效載荷比較(c).

隨著組織工程學(xué)的發(fā)展,人工韌帶有望成為韌帶重建領(lǐng)域中自體和異體移植材料的替代材料,但是目前不管是哪種人工韌帶材料,在韌帶重建后,人工韌帶與骨之間的融合仍然是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。陳新教授團(tuán)隊(duì)的研究工作不僅改善了人工韌帶的骨整合性能,而且成功拓展了絲蛋白纖維的功能化應(yīng)用。

相關(guān)成果以“Artificial ligament made from silk protein/Laponite hybrid fibers”為題在線發(fā)表在Acta Biomaterialia(DOI: 10.1016/j.actbio.2020.01.045)上。論文的第一作者為復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系董慶林博士,共同第一作者為復(fù)旦大學(xué)華山醫(yī)院蔡江瑜博士,通訊作者為復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系陳新教授,共同作者有復(fù)旦大學(xué)高分子科學(xué)系邵正中教授、姚晉榮副教授、華山醫(yī)院的陳世益教授、復(fù)向醫(yī)藥科技(上海)有限公司的劉也卓博士等。該工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金的支持。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706120300635

https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.01.045

- 南開(kāi)劉遵峰教授課題組招收2026年入學(xué)推免碩士、直博生等 - 材料學(xué)、化學(xué)、高分子、生物學(xué)、紡織與纖維、計(jì)算模擬、電子信息... 2025-06-13

- 南開(kāi)大學(xué)劉遵峰教授課題組招收博士生(2025年入學(xué))、師資博士后等 - 材料學(xué)、化學(xué)、高分子、物理、生物學(xué)、紡織與纖維、金屬、計(jì)算模擬、電子信息等 2025-04-17

- 深圳大學(xué)黃思雅課題組 AFM:受蜘蛛絲啟發(fā)的具有應(yīng)變強(qiáng)化、高阻尼和超收縮性能的非均相超分子網(wǎng)絡(luò) 2023-08-23

- 廣醫(yī)三院周蕾、廣工譚幗馨 Nat. Commun.:可注射鎂-雙磷酸鹽MOF基骨粘合劑通過(guò)抑制過(guò)度纖維化促進(jìn)骨質(zhì)疏松性骨折愈合 2025-07-07

- 浙江大學(xué)張鵬/王幽香 Adv. Sci.:具有交替序列的聚(谷氨酸-賴(lài)氨酸)EK肽水凝膠 - 可抵抗小鼠和靈長(zhǎng)類(lèi)動(dòng)物的異物反應(yīng) 2024-02-27

- 西安交大徐光魁教授、劉文佳教授 Nano Lett.:肝纖維化與預(yù)后精準(zhǔn)評(píng)估的粘彈性多尺度力學(xué)指標(biāo) 2023-10-06

- 武漢理工戴紅蓮、涂溶/華山醫(yī)院陳天午 AFM:韌帶修復(fù)者的福音 - 一種人工韌帶制備的新方法 2024-10-14