材料表/界面改性是開發材料高附加值應用的重要環節,無論是在能源、環境、光電和生命科學領域都有著重要的作用。傳統的聚合物薄膜表/界面改性,存在合成方法復雜、原料有限和生物相容性差等缺點。鑒于此,越來越多的仿生表/界面改性方法被提出。目前比較新穎的解決問題的策略如下:一是美國西北大學Messersmith課題組于2007年報道的聚多巴胺體系;二是澳大利亞墨爾本大學Caruso 課題組于2013年報道的單寧酸(tannic acid, TA)-鐵(III)絡合物(Fe III -TA)體系。這兩類體系的共同特征是利用了鄰苯酚類衍生物的共價鍵和非共價鍵(氫鍵、范德華力、堆積作用力等)作用力實現了其交聯聚合和在材料表/界面的黏附性,實現了在多種材料表/界面的功能化和高新技術用途。上述方法的致命缺點是材料改性后的表/界面呈現棕色或者黑色、多巴胺聚合機理復雜、聚合時間長、交聯產物生物降解性不明確、涂層穩定性差和涂層表/界面粗糙等。這些缺點導致聚多巴胺等體系尚不能在高新技術領域(特別是在生物醫藥領域)得到廣泛的實際應用。因此,發展一種無色透明、生物環保、可降解、無污染、穩定性高、黏附性強、普適性高且能夠克服聚多巴胺等方法缺點的涂層運用于表/界面改性尤為重要。

相轉變溶菌酶(Phase-Transited Lysozyme,PTL)最早由陜師大楊鵬教授課題組于2012年提出(Macromol Biosci, 2012, 12(8): 1053?1059),是一類區別于傳統淀粉樣蛋白質聚集的新型類淀粉樣蛋白質組裝體系,目前此體系至少包括兩種新穎結構即纖維網絡和納米薄膜,均可在各類宏觀材料表界面實現穩定黏附和改性,是一種簡單、快速、低成本、生物相容的蛋白質涂層,可在金屬、無機、聚合物和活細胞等微納米顆粒上成功黏附。課題組不僅系統探討了其組裝機理(Angew Chem Int Ed 2017, 56: 13440-13444),更實現了在多種領域的應用,特別是在表/界面圖案化、細胞表面分子工程、表/界面生物礦化、隱秘信息傳輸、分子分離、高效血液透析、藥物緩釋、治療牙本質敏感等領域(Adv Mater, 2016, 28(34): 7414-7423;Adv Mater, 2016, 28(3): 579-587;Angew Chem Int Ed, 2017, 56, 9331-9335; Adv Mater, 2018, 30(38): 1802851;Adv Funct Mater, 2018, 28(4): 1704476;Nat Commun, 2018, 9(1): 5443;Adv Mater, 2019, 31, 1803377;Adv Mater, 2019, 31(46): 1903973;Angew Chem Int Ed, 2020, 132(7): 2872-2881;Adv Mater 2020, 2000128)。

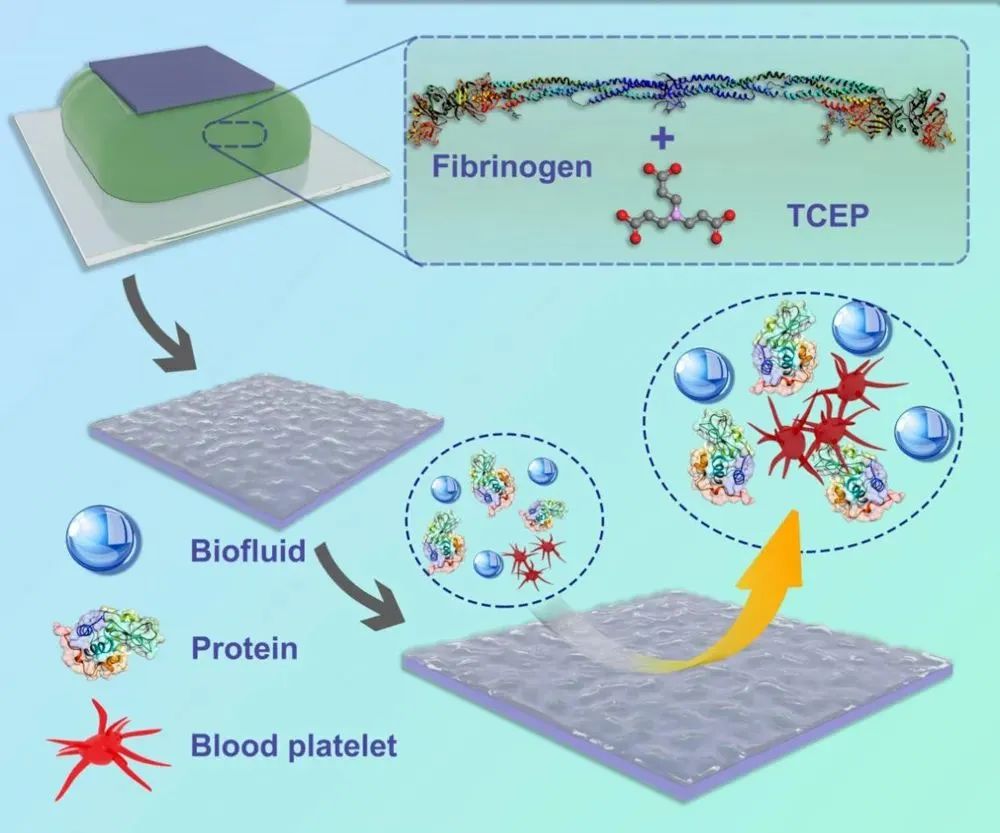

相比于之前所報道的溶菌酶、白蛋白等分子量較小且結構較為簡單的蛋白質,本研究所選的纖維蛋白原是一種分子量大,結構更為復雜且自身非特異性吸附強的蛋白質。通過一步法,在室溫和水相體系中制備了纖維蛋白原二維納米薄膜,且對其結構與功能進行了初步的探索和控制。結果表明,涂層穩定性好,光學透明性高,可以穩定存在模擬生理液體中,實現了對金屬、無機非金屬、高分子等材料的表面改性。在生物應用方面,纖維蛋白原薄膜是一種超薄抗污涂層,接近于單分子水平的6 nm 厚度即可對生物體液、蛋白質、血小板等生物污染物實現不同程度的抵抗。另外,該涂層制備方法簡單,摒棄了復雜的化學反應和對蛋白質的預處理等過程。因此,本文所報道的纖維蛋白原類淀粉樣聚集薄膜有望作為一類新型的生物基材料,應用于抗血栓、血管支架涂層、抗污涂層等各類生物醫藥工程領域。而將這種自身非特異性吸附強的蛋白質通過類淀粉樣聚集而轉變為抵抗其他分子非特異性吸附的抗污涂層的思路,可啟發我們去探索更多基于功能蛋白的類淀粉樣聚集體系的抗污機制。

上述工作以題為“纖維蛋白原類淀粉樣聚集膜的制備及其性能研究”發表在《高分子學報》2020年第8期“慶祝張俐娜院士80華誕專輯”上 (即將出版, 高分子學報, 2020,51(8), doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2020.20051),論文通訊作者是楊鵬教授。該課題得到了國家自然科學基金委 (No. 51673112) 等項目的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.11777/j.issn1000-3304.2020.20051

- 浙江大學傅迎春、應義斌教授團隊(IBE)《Adv. Sci.》:凝血啟發動態橋聯策略制備多級多孔吸附材料 2022-12-02

- 天津大學汪懷遠教授團隊 AFM:持久的雙疏自潔減反涂層賦予玻璃99.5%的超高透射率 2025-07-08

- 中山大學顧林課題組 CEJ:利用熒光猝滅實現環氧防腐涂層中石墨烯宏觀分散的可視化與定量評估 2025-07-08

- 西南大學康燕堂/徐立群/徐琨 Adv. Mater.:空心普魯士藍納米框架仿生增強梯度抗菌涂層 2025-07-01