脈沖電容器,作為快速充放電元件,在新能源汽車、5G通訊、軍工和醫學等領域應用前景廣闊。其中,以聚合物材料制得的脈沖薄膜電容器具有柔性、易成型、耐擊穿和自愈合等特點,在上述領域更具應用優勢。然而,聚合物材料的介電常數普遍較低,其儲能密度有限,限制其廣泛應用。利用石墨烯、氮化硼納米片(BNNSs)等二維納米材料對聚合物復合改性,可在較低比例下顯著提高后者的介電常數和極化性能,是提高其儲能密度的有效途徑。迄今,相關研究從不同角度已有很多報道。然而,如何高效制得低缺陷石墨烯、BNNSs,以及促進其在聚合物基體中均勻分散和界面相容,仍需深入研究。最近,浙江工業大學徐立新/葉會見課題組通過鈀催化的鏈行走乙烯共聚反應和ATRP技術相結合,設計合成了由超支化聚乙烯和PMMA側鏈構成的核-殼型超支化二元共聚物(HBPE-g-PMMA),發現其不僅能有效促進石墨烯、BNNSs液相剝離,而且可同時將PMMA組分引入其表面,使其在P(VDF-CTFE)基體中顯示出良好的分散性能和界面極化作用,有效提高聚合物基體的介電常數,獲得較高的儲能密度和充放電效率。該思路利用超支化聚合物的結構性能優勢,將石墨烯/BNNSs的制備、表面修飾和后續應用三者有機結合,為高儲能密度聚合物基介電復合材料的制備提供了工藝相對簡單、通用性強的特色思路。

圖1. HBPE-g-PMMA的合成及BNNS/P(VDF-CTFE)納米復合薄膜的制備

α-二亞胺鈀催化劑(Pd-diimine)具有獨特的鏈行走機理,可在溫和條件下催化乙烯聚合,或乙烯和各類功能單體共聚,以一鍋法工藝獲得近似球形鏈結構的超支化聚乙烯及其共聚物。課題組前期通過與 Zhibin Ye教授等合作,首次發現該類超支化聚合物可在THF、CHCl3等普通低沸點溶劑中有效促進MWCNTs分散解纏,以及促進天然石墨、h-BN液相剝離,獲得超支化聚乙烯功能化修飾的低缺陷碳管、石墨烯和BNNSs,對各類聚合物基體顯示出優異的改性作用(Carbon, 2018, 136, 417; J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 11144; Polymer, 2018, 145, 391; Polymer, 2020, 192, 122301;高分子學報, 2015, 4, 427; 高分子學報, 2014, 7, 1002)。在上述基礎上,本研究針對P(VDF-CTFE)基體的實際特點,引入與含氟聚合物相容性較好的PMMA鏈段:首先在溫和條件下通過Pd-diimine催化劑催化乙烯鏈行走共聚,然后通過ATRP聚合獲得由PMMA側鏈和超支化聚乙烯骨架構成的核-殼型超支化二元共聚物(HBPE-g-PMMA)(圖1)。GPC、流變、1HNMR等測試證實所得共聚物由近似球形的超支化聚乙烯骨架(支鏈密度83/1000C)和多重PMMA側鏈(0.6–3.1 g/g PE)構成。

圖2. BNNSs (a–c)和石墨烯(d–f)的TEM、AFM表征

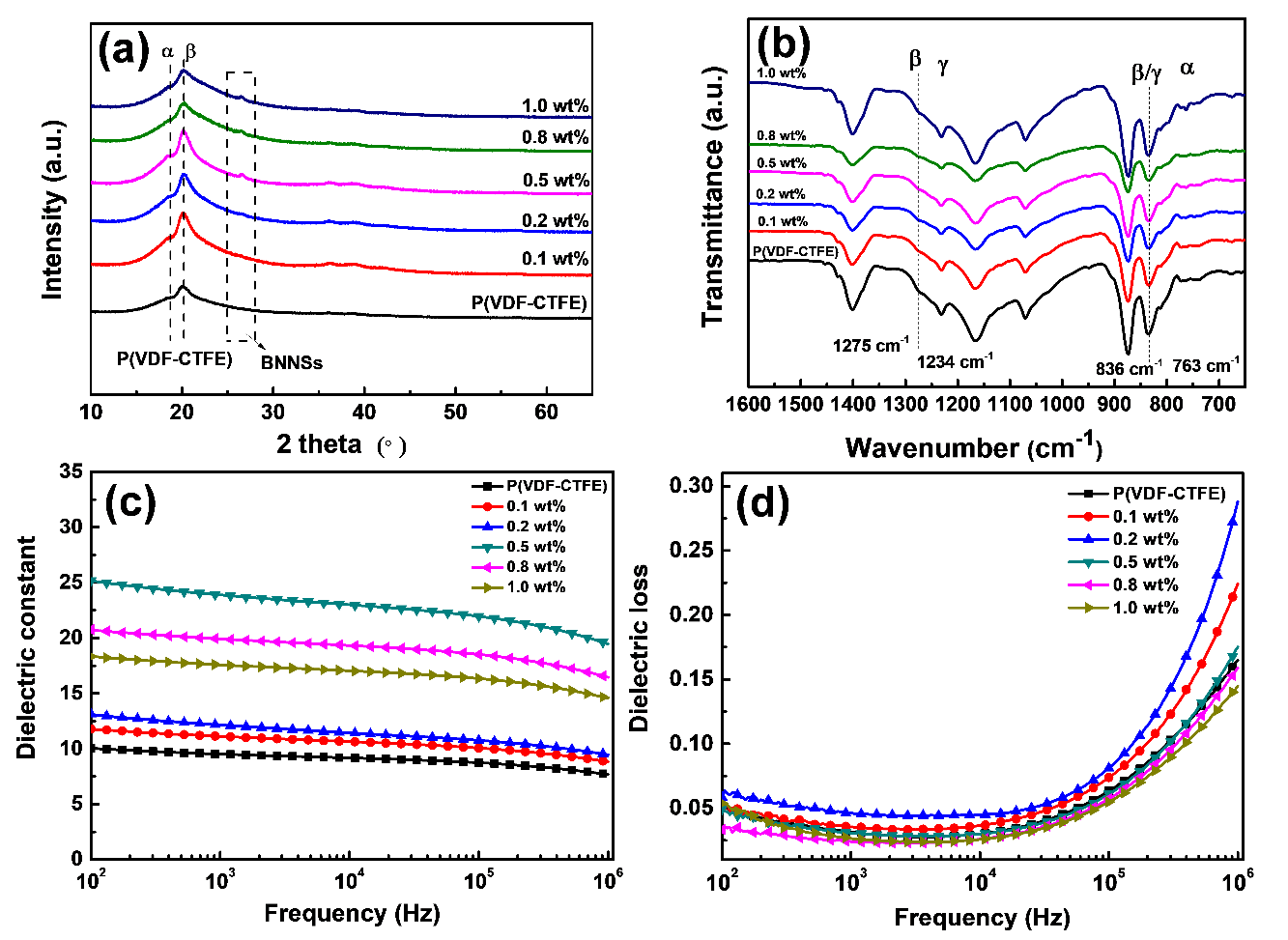

上述HBPE-g-PMMA室溫下可溶于THF、氯仿、石油醚、甲苯和DMF等溶劑中,因此可將其作為分散助劑,在上述溶劑中借助超聲剝離天然石墨或h-BN,分別制得石墨烯和BNNSs分散液(圖1)。研究發現,該共聚物可通過非共價CH-π作用穩固吸附于所得石墨烯或BNNSs表面(比例20–30 wt%)。一方面,可基于空間位阻效應和超支化聚合物優異的溶解性能對石墨烯或BNNSs起穩定保護作用,避免其重新團聚,從而促進其液相剝離;另一方面,可將PMMA組分引入其表面,同步實現非共價功能化修飾。HRTEM、AFM、Raman、XPS、TGA等系列結果表明,所得石墨烯或BNNSs結構完整、缺陷較少,尺寸分布于100–300 nm,厚度在5層以下,其中近一半厚度為2層(圖2)。由于表面超支化共聚物的存在,所得石墨烯或BNNSs可穩定分散于各類有機溶劑中,可與P(VDF-CTFE)基體通過溶液復合制得不同比例的薄膜(圖1)。所得石墨烯和BNNSs,由于表面HBPE-g-PMMA的非共價吸附,可在P(VDF-CTFE)基體中均勻分散,并呈現良好的界面相容性。基于異相成核誘導結晶原理,少量納米片引入即可有效促進體系電活性相(β相)比例增加(對應填充比例0.5 wt%,體系中β相比例可由純基體的82%分別提高至92%(石墨烯)和87.5%(BNNSs)),同時,體系的介電常數明顯增加(對應0.5 wt% BNNSs,體系1kHz下介電常數達23.8),并保持較低的介電損耗(0.05)(圖3)。

圖3. BNNS/P(VDF-CTFE)納米復合薄膜的表征: (a) XRD; (b) FTIR; (c)介電常數; (d)介電損耗

圖4. (a)–(e): BNNS/P(VDF-CTFE)復合薄膜的電場極化行為; (f)儲能密度; (g)充放電效率; (h),(i):界面作用示意圖

進一步研究顯示,利用所得石墨烯和BNNSs對P(VDF-CTFE)基體復合改性,可有效提高后者的儲能密度,并獲得較高的充放電效率(圖4)。例如,對應0.5 wt%的BNNSs,在施加電壓為400 MV m-1下,儲能密度達6.6 J cm-3,充放電效率達51.5%;對應0.5 wt%的石墨烯,施加電壓為250 MV m-1,儲能密度達3.3 J cm-3,充放電效率達64%。這源于以下三方面原因:

-

其一,部分HBPE-g-PMMA穩固地吸附于所得石墨烯和BNNSs表面,可通過PMMA側鏈與P(VDF-CTFE)基體之間形成氫鍵作用(圖4h,i),從而有效提高納米片與基體之間的界面相互作用和結合的緊密層度,有效抑制電荷遷移,提高界面極化程度;

-

其二,均勻分散的納米片在強界面相互作用下,能有效誘導體系中β相的形成,從而提高電活性相比例;

-

其三,由于納米片與基體的界面相容性很好,可確保其在基體中均勻分散,避免相互搭接,有效抑制漏電流。

由上述結果獲得如下啟示:根據目標聚合物基體的實際特點,以超支化聚乙烯為結構基礎設計合成所需結構組成的超支化共聚物,不僅能有效促進石墨烯、BNNSs等二維納米材料的液相剝離,而且通過表面同步非共價修飾,可促進所得納米片層在對應聚合物基體中均勻分散和界面相容,獲得高儲能密度的聚合物基介電復合材料。這一‘全工藝路線’思路可實現石墨烯制備、表面修飾和后續應用三者有機結合,將有助于促進石墨烯、BNNSs等二維納米材料在下游的聚合物改性領域成功應用。在上述工藝中,所述超支化共聚物起到了多重功能作用。如何進一步發揮其多功能作用,特別是如何發揮其對聚合物基體流變促進、增容、增韌等其他附加功能,以促進石墨烯、BNNSs等低維納米材料在難加工聚合物如特種工程塑料、高填充聚合物、生物質大分子體系中的應用,有待進一步研究探索。

以上結果近期分別發表在Journal of Materials Chemistry C (J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 12819, back cover)和Industrial & Engineering Chemistry Research (Ind. Eng. Chem. Res., 2020, 59, 9969, front cover)。論文工作主要由浙江工業大學材料學院在讀碩士生劉文清完成,第一作者為浙江工業大學材料學院葉會見副教授,通訊作者為浙江工業大學材料學院徐立新教授。論文得到國家自然科學基金(#51707175)、浙江省自然科學基金(LY18B040005, LTZ20E070001)、中國博士后基金(2018M640572)以及浙江工業大學平湖新材料研究院的支持。

論文鏈接:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/tc/d0tc01576h#!divAbstract

https://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.0c00497

- 浙工大徐立新/陳玉龍等 ACS AMI:基于超支化雙重交聯結構的高性能防火電熱涂層 2023-01-19

- 東北師范大學趙銳《Chem. Eng. J.》:含“陰離子陷阱”靜電紡纖維用于高錸酸根離子去除 2022-09-15

- 浙工大徐立新/葉會見課題組 Macromolecules:利用功能性超支化聚乙烯制備熒光聚合物的通用思路 2022-03-07

- 西安交大張彥峰教授團隊 《ACS Macro Lett.》:具有高儲能密度和電損傷自修復能力的動態交聯聚乙烯網絡 2023-10-10

- 清華大學李琦課題組《Adv. Mater.》:基于螺環結構的新型耐高溫介電聚合物儲能薄膜 2023-08-04

- 中科院寧波材料所劉小青研究員團隊 CEJ:高效充儲能相變復合材料 2023-02-23

- 青科大張建明、陳玉偉等:用于電子信息領域的新型低介電復合材料 2022-03-26