芳香族聚酮因其獨特的結構與性能,受到了的廣泛關注。芳香族聚酮一般是通過鈀催化劑催化苯乙烯類單體與一氧化碳(CO)交替配位共聚得到,具有嚴格的交替結構。[N,N]二齒型的鈀催化劑是催化芳基烯烴/CO交替共聚的有效催化劑,能夠制備得到不同立構規整度的芳香族聚酮材料。其中,α-二亞胺鈀催化劑作為一種典型的[N,N]二齒配位的鈀催化劑體系受到了廣泛的研究。一般α-二亞胺鈀催化乙烯聚合需要一個大位阻的芳胺基團來提高催化活性和抑制鏈轉移反應來增強聚合物分子量。不同于α-二亞胺鈀催化乙烯聚合,α-二亞胺配體芳胺上大的鄰位取代基與苯乙烯類單體的存在著空間排斥作用,通常會降低催化劑的活性;小鄰位取代基盡管有利于苯乙烯類單體的配位插入,但是催化劑的穩定性會降低,同時容易發生鏈轉移反應而降低產物分子量。

在前期研究中,中山大學高海洋教授課題組采用大位阻骨架的策略,合理的解決了α-二亞胺鈀催化苯乙烯和CO聚合中上述的難題。作者設計合成的大位阻二苯并桶烯骨架的α-二亞胺鈀催化體系,實現了催化苯乙烯與CO活性交替共聚合(Macromolecules 2018, 51, 9110-9121)。由于后過渡的鈀金屬對極性單體顯示出了良好的容忍性,在前期研究的基礎上,高海洋教授課題組繼續采用二苯并桶烯骨架的α-二亞胺鈀催化體系,催化對位含有不同取代基的苯乙烯單體(St-X, X = H, Ph, tBu, OtBu, F, Cl)。

圖1. 芳香族聚酮的合成路線。

研究結果發現,對位引入的不同取代基,特別是極性的基團,并不會與鈀金屬中心發生作用,共聚合依然能夠活性方式進行,制備得到一系列分子量可控、分子量分布窄的芳香族聚酮(Mn = 24.6-96.0 kg/mol, Mw/Mn < 1.20)。所得芳香族聚酮為無規共聚物,其玻璃化轉變溫度受對位取代基位阻效應調控(H < F < OtBu < Cl < tBu < Ph),范圍在109~148 °C。

令人驚奇的是,實驗中發現這類芳香族聚酮雖然沒有共軛結構,但是能夠在紫外光的激發下發出藍色熒光。這類芳香族聚酮合成的單體來源豐富簡單,同時也是一種可降解的塑料,預期在光轉化能源利用方面具有良好的應用前景。因而作者進一步深入研究了芳香族聚酮的熒光性能及發光機理。

圖2. 芳香族聚酮的非典型發光。

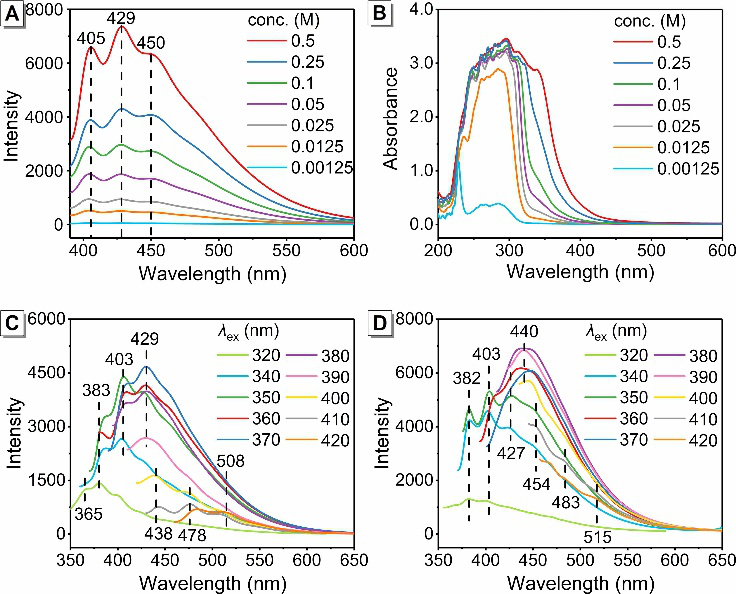

在365nm紫外光照下,芳香族聚酮固體粉末及其四氫呋喃溶液均可產生藍色熒光。以最簡單的苯乙烯/一氧化碳交替共聚物為例,其稀溶液不發光(<1.25 × 10-3 M),而其濃溶液和固體發光,最大發射波長為429nm,并表現出濃度增強發光,紫外可見光譜和動態光散射結果證實,隨濃度上升,有聚集體的形成。除此之外,芳香族聚酮溶液和固體的熒光性能還受激發波長的影響,這些結果暗示著芳香族聚酮發光遵循簇集發光機理(Clusterization-Triggered Emission,CTE)。

圖3. 不同濃度的芳香族聚酮溶液的熒光光譜(A)和紫外-可見吸收光譜(B);不同激發波長下芳香族聚酮溶液(C)和固體的熒光光譜(D)。

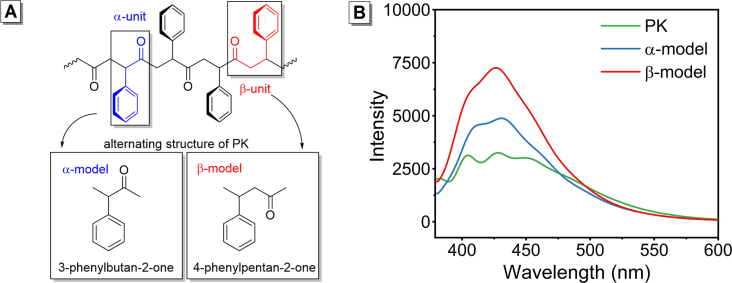

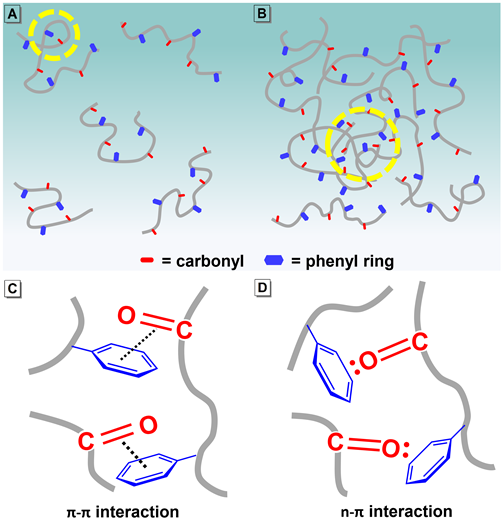

羰基和苯環之間的相互作用可能是芳香族聚酮發光的來源。由于芳香族聚酮具有嚴格交替的結構,鏈結構上存在著苯環-羰基直接鏈接的α-單元和苯環-羰基間隔鏈接的β-單元。作者合成了α-單元和β-單元對應的小分子模型化合物,并進一步研究了小分子模型化合物的熒光性能。熒光光譜顯示,小分子模型化合物與芳香族聚酮的最大發射波長幾乎一致,聚酮聚合物的熒光譜圖應該是兩種小分子模型化合物熒光譜圖疊加的結果。因而羰基和苯環的作用應該是芳香聚酮能發熒光的原因。除此之外,DFT理論計算也表明,羰基和苯環緊密排列,其相互作用可能是非典型發光的來源。

圖4. (A)共聚物結構上的兩種重復單元及其對應小分子模型,(B)共聚物與小分子模型的熒光光譜。

為了獲得更直接的證據,作者培養了小分子模型的單晶結構。單晶結構分析進一步顯示,除了預期的O=C···Ph,C=O···Ph等相互作用外,還存在C=O···H-Ph氫鍵。該共聚物的非典型發光正是由以上分子間作用形成的空間電子傳輸導致,而氫鍵能促進簇集的形成,并能進一步促進這些作用的形成,從而有利于發光。此外,單晶堆積結構還顯示,聚合物鏈間羰基和苯環的相互作用,以頭-尾的方式為主。

圖5.(A)小分子模型的單晶結構;(B)頭-頭和(C)頭-尾兩種堆積方式。

此外,上述制備的不同取代的芳香聚酮有著不同的最大發射波長(407-458 nm)和量子產率,對位含氯的芳香族聚酮量子產率最高,可達44.8%。一方面,通過引入取代基電子效應的不同,可以調控苯環上的電子云密度,進而調控羰基與苯環間的跨空間電子傳輸,直接影響熒光性能。另一方面,引入氟、氯、氧等雜原子后,可能還會產生新的分子間相互作用,從而促進簇發光團的形成,使得熒光增強。

圖6. 發光機理的示意圖。

以上相關成果以“Alternating Vinylarene?Carbon Monoxide Copolymers: Simple and Efficient Nonconjugated Luminescent Macromolecules”為題發表在Macromolecules 2020, 53, 9337–9344上,該論文第一作者為中山大學材料科學與工程學院博士研究生杜誠,通訊作者為高海洋教授。該項工作得到了國家自然科學基金(51873234,21674130)的資助。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.macromol.0c01792