高強度、高延展性的室溫自修復材料在國防軍工、電子皮膚、人工肌肉等領域具有廣泛的應用前景。現有研究大多通過動態鍵可逆交聯實現材料自修復,提高功能器件的可靠性和耐久性。但非共價鍵結合力弱,導致自修復材料強度較低,極大限制了其應用領域,如何制備兼具優異機械強度和高修復效率的柔性材料仍然是材料科學領域的重大挑戰。

圖1 軟骨啟發的非共價鍵組裝強韌化自修復材料設計策略

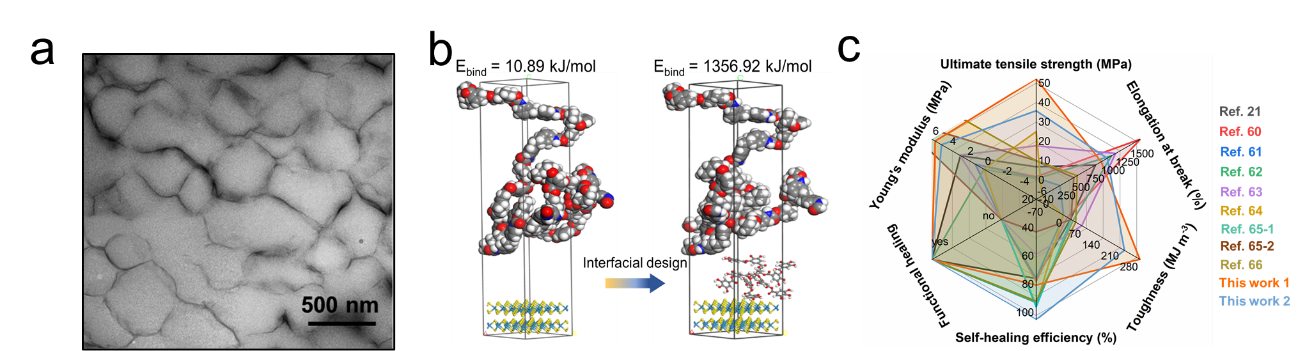

近日,四川大學張新星教授團隊基于非共價鍵驅動二維WS2納米片在水性聚氨酯(PU)中組裝,構筑仿軟骨膠原纖維的交織網絡結構,利用高密度氫鍵在界面處的聚集效應制備高強自修復材料(圖1)。研究者通過二維單分子層和天然多酚芳香結構間的疏水相互作用,將WS2剝離成單層或少層納米片,利用WS2納米片上絡合的單寧酸多羥基結構與PU基體間的強氫鍵相互作用,構筑納米組裝網絡及高密度界面氫鍵,制備了拉伸強度達52.3 MPa,斷裂韌性282.7 MJ·m–3,斷裂伸長率1020.8%,修復效率80-100%的室溫自修復材料(圖2),遠高于現有自修復材料。采用變溫紅外光譜、界面結合能模擬、原位拉伸/小角x射線散射等表征計算了氫鍵網絡的斷裂重構及其界面增強機理。

圖2 WS2組裝納米網絡(a),界面結合能計算(b),及性能對比 (c)

通過這種仿軟骨編織結構及界面超分子網絡設計策略,有望制備力學性能媲美工程塑料,同時兼具優異自修復性能的高性能新材料,為航空航天、可穿戴電子等領域柔性器件的安全可靠運行提供關鍵材料。

上述工作以“Ultrarobust, tough and highly stretchable self-healing materials based on cartilage-inspired noncovalent assembly nanostructure”為題近期發表在Nature Communications (2021, 12, 1291)上。論文第一作者為四川大學高分子研究所博士生王宇嫣,通訊作者為高分子材料工程國家重點實驗室(四川大學)張新星教授。本研究工作得到國家自然科學基金(51873123, 51673121)和國家重點研發計劃(2020YFC1909500)的資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-21577-7

- 武漢大學陳朝吉、高恩來/林科院林化所劉鶴 AFM:二氧化碳衍生多功能生物基非異氰酸酯聚氨酯助力紙張轉化為紙塑 2025-06-30

- 廣西大學趙輝課題組 CEJ 綜述:高強度自修復高分子材料的研究進展 - 機械強度與修復效率的平衡 2025-06-12

- 西南林大杜官本院士、楊龍研究員團隊 CEJ:兼具高強度、優異阻燃性和尺寸穩定的多功能竹基復合材料 2025-05-20

- 西南大學甘霖/黃進團隊 AFM: 在動態共軛結構調控的雙色室溫磷光自修復彈性體構建及其光學加密防偽應用取得新進展 2025-06-25

- 天津大學封偉教授團隊 Macromolecules:自修復抗溶脹寬溫域應用的離子導電水凝膠 2025-06-17

- 東華大學游正偉教授、孫俊芬教授 Angew:氟氫鍵納米限域策略同步提升彈性體的強度、韌性和自修復性 2025-06-03

- 南方科技大學郭傳飛教授團隊 Matter:柔性傳感器界面再突破 - 超細微柱賦能強韌粘接與高靈敏感知 2025-07-01