聚集誘導發光(AIE)是中國科學家提出的原創理論,近年來獲得廣泛關注并迅速發展。

當前,AIE探針在生物醫學診療領域的應用潛力正在不斷被挖掘。相比于傳統的可見光(360-760 nm)及近紅外一區(760-900 nm)波段,近紅外二區(900-1700 nm)波段通常具有更低的組織光散射和自發熒光。正因如此,近紅外二區熒光成像通常具有更大的成像深度,更高的空間分辨率。為了適配近紅外二區熒光造影,更強熒光發射、更長發射波長的AIE探針開發成為目前一大研究熱門。然而,尚沒有明確具備高度生物安全性的近紅外二區AIE探針設計方案。此外,將AIE探針推向臨床,非人靈長類動物成像是必不可少的一步。

針對AIE探針的生物安全性問題,錢駿教授課題組提出了長脂鏈增強聚乙二醇化AIE納米膠束熒光探針的生物可排泄性設計方案。利用熒光共振能量轉移(FRET)技術,該團隊觀察到在生物蛋白的影響下,帶有長脂鏈的AIE分子更易從聚乙二醇化的膠束中釋放,進而參與進一步的排泄。合成的新型聚乙二醇化AIE探針(OTPA-BBT dots)具備較強的熒光發射,較長的熒光拖尾且可以通過肝膽系統排出體外。

圖1. 幾種AIE分子的活體生物可排泄性研究。圖片來源:Adv. Mater.

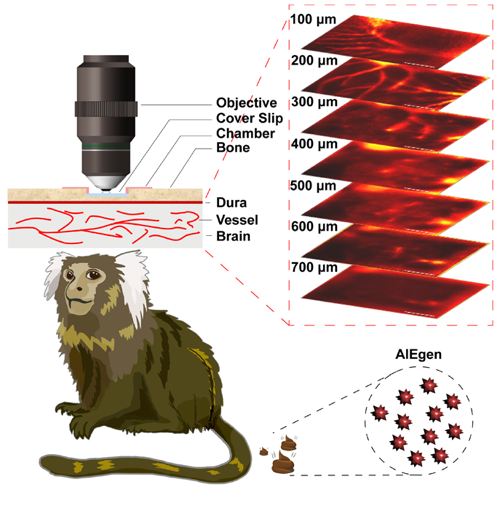

此外,錢駿教授課題組同高利霞教授課題組及唐本忠院士團隊展開合作,利用高亮度的熒光探針在非人靈長類動物上首次實現了大深度穿顱(磨薄的顱骨)腦血管成像,并精確測定了血流速度。靜脈注射到狨猴體內的AIE探針經驗證可以隨糞便排出狨猴體外。

圖2. 近紅外二區大深度非人靈長類腦血管造影。圖片來源:Adv. Mater.

借助其較長的熒光拖尾,OTPA-BBT dots可以在近紅外二b區(1500-1700 nm)波段發射出較強的熒光信號。該工作首次實現了非人靈長類近紅外二b區熒光腸胃道造影。通過頻域圖像的比較,他們證實了頻率域近紅外二b區圖像中的高頻信息更為豐富,對應的空間域圖像具有更為豐富的細節。

圖3. 近紅外二b區無創非人靈長類腸胃道造影。圖片來源:Adv. Mater.

該工作首次針對AIE探針的生物可排泄性提出有效的設計方案,并首次將AIE探針應用于非人靈長類動物的近紅外二區熒光穿顱腦血管造影及近紅外二b區熒光腸胃道造影,加速了AIE探針的臨床轉化進程。

該成果于2020年5月公開在biorxiv平臺,并于近期發表在Advanced Materials上。論文的第一作者為浙江大學光電科學與工程學院博士生馮哲,共同第一作者為浙江大學系統神經與認知科學研究所碩士研究生白思怡及香港科技大學齊跡博士,通訊作者為浙江大學錢駿教授,共同通訊作者為浙江大學高利霞教授與香港科技大學唐本忠院士。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202008123

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士與趙征教授團隊《ACS Nano》綜述:聚集誘導發光材料實現高分辨生物成像 2025-01-07

- 港中深唐本忠院士/北理工黎朝 AM:基于AIE活性納米復合水凝膠的可穿戴交互式信息-傳感材料 2024-03-23

- 唐本忠院士/Ken-Tye Yong教授/許改霞教授Appl. Phys. Rev.:聚集誘導發光材料在多光子診療中的研究進展 2022-01-01

- 香港科技大學、華南理工大學唐本忠院士團隊與南方醫科大學鄭磊教授合作:單一波長激發雙色熒光AIE探針用于動脈粥樣斑塊成像 2019-01-02

- AIE新應用:超分辨成像 2017-02-03