仿生離子皮膚通過模擬人體皮膚表皮層與真皮層之間的微結構來感知外部刺激并將其轉化為電信號,在可穿戴電子設備、軟體機器人和人體生理信號檢測等電子和生物領域具有廣闊的應用前景。然而,現有的報道常常采用剛性導電層與柔性基底復合來制作離子皮膚,由于兩者間楊氏模量的差異使得所制備的器件在耐用性、靈敏度以及制備效率方面大打折扣。水凝膠基的仿生離子皮膚有助于緩解上述問題,但水分的蒸發降低了器件性能;而且水凝膠的飽水結構難以承受較大的壓力。由此看來,開發便捷制備、高靈敏度、寬壓力檢測范圍且耐久使用的仿生離子皮膚仍然是目前研究領域亟待解決的難題。

為解決上述問題,華南理工大學何明輝副研究員和華中科技大學蘇彬教授在前期開發的“低共熔溶劑聚合物”(Poly(polymerizable deep eutectic solvent), Poly (PDES))透明導電材料的基礎上(J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8475; Chem. Commun., 2018, 54, 2304; ACS Appl. Mater. Inter., 2019, 11, 14313; Chem. Commun., 2020, 56, 2771; J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 5056; Chem. Mater., 2020, 32, 874; J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 4890),調節PDES單體在光固化3D打印過程中的體積收縮,在離子皮膚互鎖微結構上自發形成均勻且尺寸可控的亞微米級突起,增加器件的接觸面積與壓縮空間,從而實現超高的靈敏度(348.28 KPa-1)。此外,柔韌的超分子聚合物網絡,加上離子導體內無液體特點使得制備的仿生離子皮膚可以承受超寬的壓力檢測范圍(0.6 Pa-2 MPa)和具有優異的耐久使用性(在0.35 MPa下可進行45,000次循環)。

圖1.仿生離子皮膚的制備過程

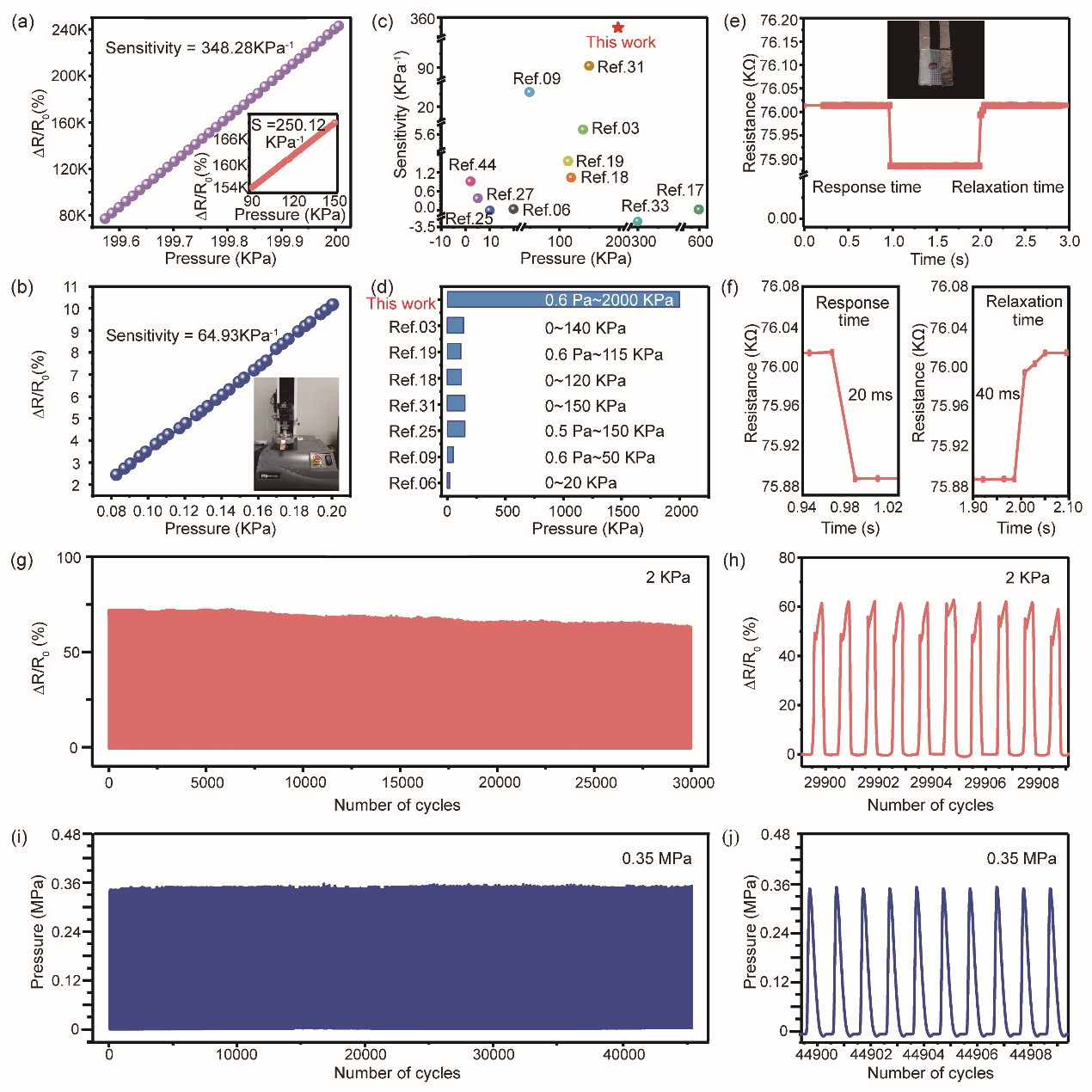

研究人員制備了丙烯酸/氯化膽堿(AA/ChCl)型PDES單體,作為光固化3D打印墨水的主要組分(如圖1)。調節墨水的光引發劑含量,進而誘導體積收縮,控制離子皮膚表面形成的亞微米突起的尺寸(如圖2)。通過擴大離子皮膚接觸面積,獲得較高的靈敏度。制備的器件感應紅豆的微小壓力刺激時,分別具有20 ms及40 ms的快速響應與恢復時間,優異的傳感性能可以與人體皮膚相媲美(如圖3e-f)。

圖2.3D打印仿生離子皮膚的光學照片及其亞微米級突起的微觀表征

圖3.高靈敏度寬壓力范圍仿生離子皮膚的響應與恢復時間及其機械耐久性測試

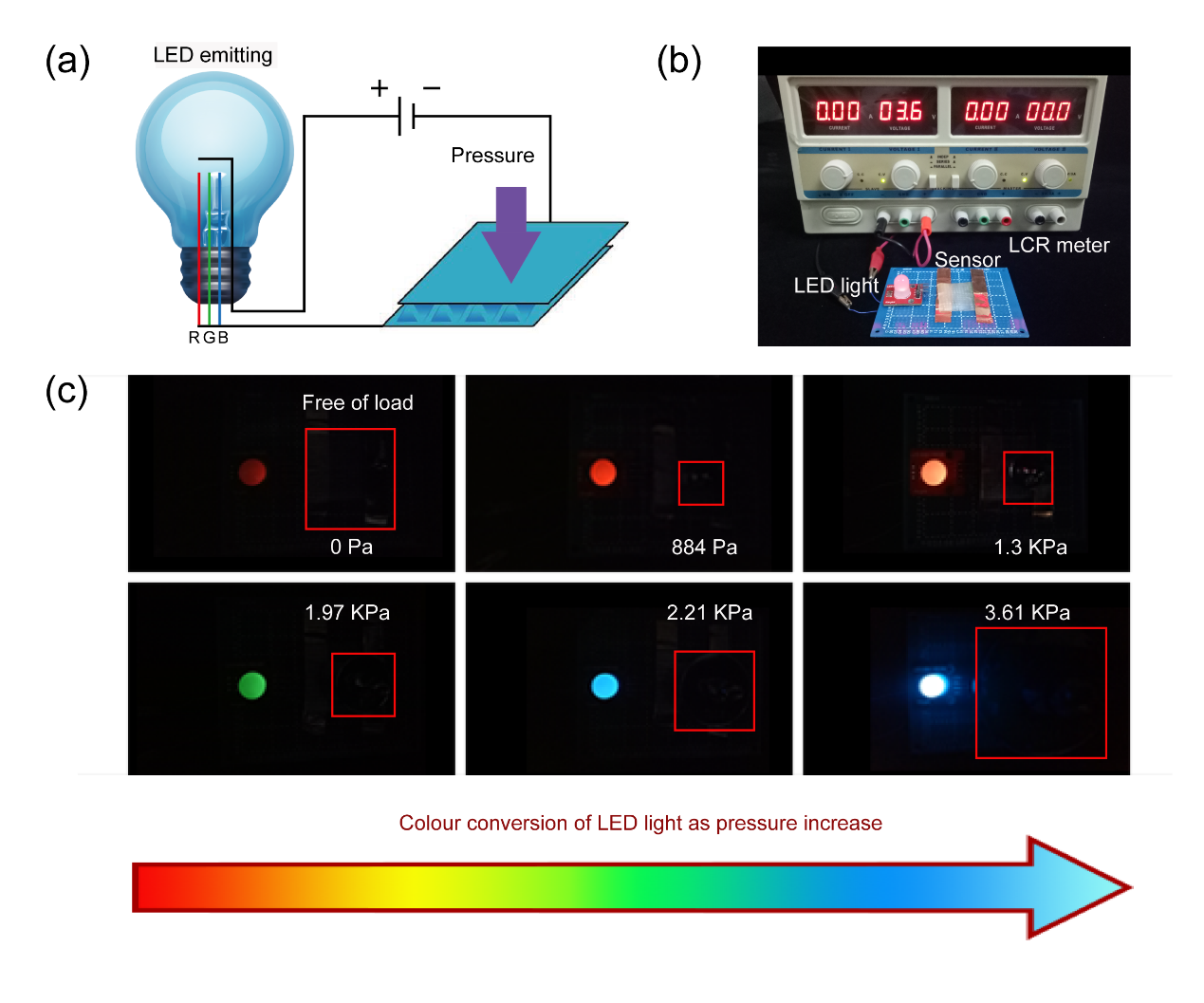

高靈敏度仿生離子皮膚可組裝成視覺壓力傳感器,根據承受壓力的大小顯示不同的顏色,從而通過視覺觀察即可獲取相應的壓力值(如圖4)。此外,由于該器件可以檢測十分微小的壓力,還可將其設計為人體脈搏信號檢測器(如圖5a-b),外接電壓即可將人體脈搏跳動轉化為穩定變化的電信號。針對該離子皮膚也可承受高壓力的優點,研究人員還將其設計為真空壓力設備的氣壓監測器。將兩個由該皮膚組裝的視覺壓力傳感器安裝在真空干燥箱的上下壁,當視覺壓力傳感器檢測到不同的氣壓時,會產生不一致的顏色,意味著真空干燥箱無法有效密封。這些出色的結果表明,基于Poly(PDES)的3D打印仿生離子皮膚憑借其超高的靈敏度和超寬的壓力范圍將在智能監控領域具有巨大的潛在應用價值。

圖4.仿生離子皮膚作為視覺壓力傳感設備

圖5.高靈敏度仿生離子皮膚的多功能應用

以上相關成果以“ Three-dimensional Printed Ultrahighly Sensitive Bioinspired Ionic Skin Based on Submicrometer-Scale Structures by Polymerization Shrinkage”為題發表在Chemistry of materials。論文的第一作者為華南理工大學博士生蔡玲,共同第一作者為華南理工大學陳廣學教授,通訊作者為華南理工大學何明輝副研究員和華中科技大學蘇彬教授。

論文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c04581

- 川大金勇教授團隊CEJ:具有不對稱黏附、抗菌和自供電功能的可視化多傳感交互式仿生離子皮膚 2022-03-06

- 東華大學武培怡教授課題組《Adv. Funct. Mater.》:具有診療功能的仿生離子皮膚 2020-11-21

- 浙江大學吳晶軍、方子正團隊 Adv. Mater.:3D打印超強韌可修復彈性體 2025-07-07

- 南理工/國科大杭高院王杰平、南理工易文斌等 Nat. Commun.:可消除光固化3D打印層紋的聚二硫代氨基甲酸酯研究 2025-07-03

- 昆士蘭大學喬瑞瑞團隊 Adv. Mater. 綜述:納米復合材料的創新制備與應用 - 從傳統合成到先進3D打印技術 2025-06-25