近日,陜西科技大學生物質與功能材料研究所王學川教授/劉新華副教授與四川大學郭俊凌教授聯合團隊報道了一種多功能明膠基柔性導電皮膚支架,該材料兼具自修復、促進組織愈合以及運動傳感性能等。相關研究成果發表于國際頂級期刊Biomaterials上。

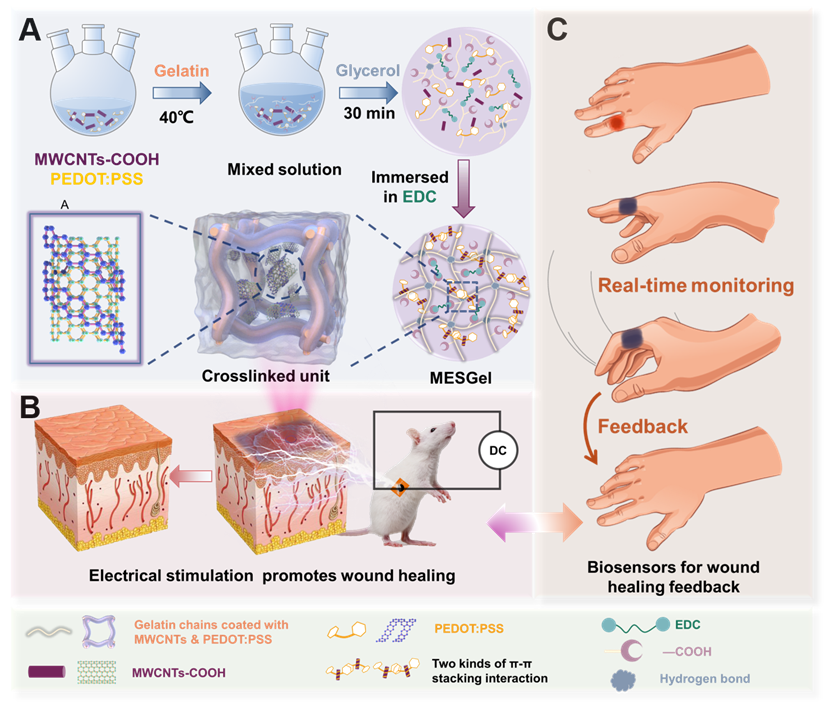

圖1 多功能電子皮膚支架的構建思路

電刺激能夠顯著促進組織再生,將其應用于傷口治療過程能有效促進傷口愈合。本文設計了一種具有一定機械強度、電活性和自修復性能的水凝膠支架(MESGel),可用于電刺激加速傷口愈合和運動傳感。MESGel具有優異的生物相容性和多功能特性,包括柔韌性、自愈合性能、生物降解性和生物電活性。綜合生物實驗證明,MESGel電子皮膚支架能通過電刺激作用,積極促進倉鼠肺上皮細胞的增殖,從而誘導皮膚創傷愈合,為全層皮膚缺損模型提供了一種有效的治療策略。此外,MESGel還可作為一種新型柔性電子皮膚傳感器實時記錄傷口愈合過程的運動信號,有望實現傷口治療-實時監測一體化。

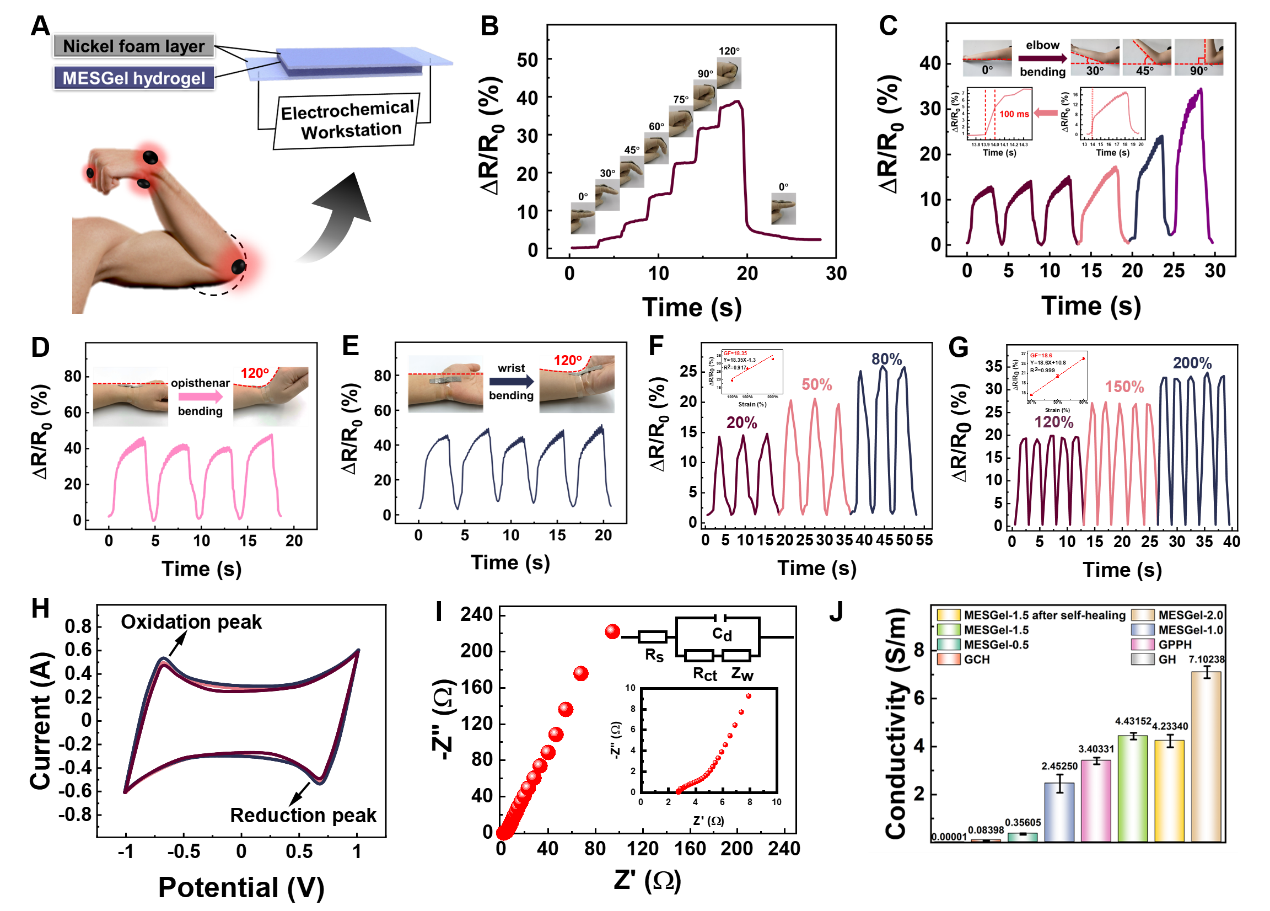

圖2 MESGel電子皮膚支架的結構及力學性能表征

自修復實驗證實,MESGel具有優異的自修復性能,且主要原因是MESGel電子皮膚支架內含有大量的氫鍵作用、靜電相互作用和π-π堆積作用(圖2 A)。從圖2 B可以看出,被切割后的MESGel可以在2分鐘內自修復至60%,在10分鐘內達到完全愈合。在交替應變掃描試驗中(圖2 E),通過儲能模量(G'')和損耗模量(G″)的測定,考察了MESGel的流變性能。在0.1 rad/s到100 rad/s的頻率范圍內,G''占主導地位。其中,MESGel的G''最高,表明其機械強度最高。用高應變(200%)破壞水凝膠分子鏈的纏結網絡結構,并用低應變(10%)研究凝膠的自修復性能。在三個斷裂和恢復循環中,MESGel斷裂的內部結構能夠快速恢復(圖2 E)。這種特性對支架應對細胞增殖過程中組織應力引起的微裂紋至關重要。同時,MESGel支架具有良好的力學性能,能夠承受高達425%的拉伸應變和71%的壓縮應變。

圖3 MESGel電子皮膚支架的傳感性能表征

圖3 闡明了MESGel電子皮膚支架傳感器的構建方法及性能。通過對人體關節運動的監測,包括關節(圖3 B)、肘部(圖3 C)、手部(圖3 D)和手腕(圖3 E),結果表明MESGel電子皮膚支架傳感器的響應時間(RT)僅為100 ms,具有較高靈敏度(圖3 C)。當壓縮應變從20%增加到80%時,相對電阻變化率(?R/R0)從14.8%增加至26.0%,GF為18.35(圖3 F)。當拉伸應變從120%增加到200%時,?R/R0從19.6%增加至33.7%,GF為18.6(圖3 G)。以上實驗結果表明,MESGel可以作為一種電子皮膚傳感器,用于運動損傷的實時監測。

圖4 MESGel電子皮膚支架的生物相容性及促進細胞生長繁殖的性能

為了驗證MESGel電子皮膚支架在電刺激作用下對細胞增殖的促進作用,在與倉鼠肺上皮細胞(CHL)的共培養實驗中,通過外加電源對MESGel電子皮膚支架進行電刺激。結果表明,CHL細胞在支架上生長均勻,電刺激5天之后,細胞死亡數量較少(圖4 F)。通過流式細胞儀檢測CHL細胞的細胞形態及增殖能力,實驗表明MESGel+電刺激組細胞的側向散射(SSC)值更高,即細胞內的顆粒度更大。且前向散射(FSC)值也相似,因此細胞大小沒有差異(圖4 G)。較高的細胞增殖指數(CPI)意味著大多數細胞處于DNA復制期,進入G2期,并逐漸進入有絲分裂期(圖4 D)。也就是說,電刺激作用對CHL細胞增殖有顯著的正效應。

圖5 SPF大鼠全層皮膚缺損模型及免疫分析

采用SPF大鼠全層皮膚缺損模型對MESGel在電刺激作用下對傷口愈合影響進行評價(圖5 )。結果表明,電刺激作用下電活性MESGel電子皮膚支架促進創面愈合作用更為明顯。進一步病理學結果表明,在MESGel+電刺激組治療的創面傷口切片中可以觀察到豐富的新生毛囊和血管,較厚的新表皮層和較為完整的組織結構,且PDGF和VEGF的表達更為顯著,表明電刺激作用下MESGel可加速成纖維細胞和角質形成細胞增殖、肉芽組織形成和上皮化過程,從而促進傷口愈合。

相關成果以“Skin-Inspired Gelatin-Based Flexible Bio-Electronic Hydrogel for Wound Healing Promotion and Motion Sensing”為題發表在Biomaterials(Biomaterials, 2021, 121026, DOI: 10.1016/j.biomaterials.2021.121026)上。陜西科技大學博士研究生鄭漫輝為本論文的第一作者,通訊作者為陜西科技大學王學川教授、劉新華副教授與四川大學郭俊凌教授。感謝國家自然科學基金(21808133,21804084)、咸陽市/溫州市科學技術項目(2018k02-28/2019Y1073)、國家“海外高層次人才”計劃、國家雙一流重點建設學科計劃、制革清潔技術國家工程中心(四川大學)對本工作的大力支持!

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.121026

- 浙大王征科課題組《Macromol. Rapid Commun.》: 泥鰍粘液-甲基丙烯酰化明膠超潤滑水凝膠 2025-06-30

- 鄭州大學睢曉潔 AHM:可便捷用于傷口修復的干細胞低溫保存平臺 2025-01-12

- 浙大曹堃教授團隊與合作者 Commun. Mater.:環境友好型森林防火新策略 - 基于明膠的防火噴霧(FRS) 2024-12-28

- 西南大學甘霖/黃進團隊 AFM: 在動態共軛結構調控的雙色室溫磷光自修復彈性體構建及其光學加密防偽應用取得新進展 2025-06-25

- 天津大學封偉教授團隊 Macromolecules:自修復抗溶脹寬溫域應用的離子導電水凝膠 2025-06-17

- 廣西大學趙輝課題組 CEJ 綜述:高強度自修復高分子材料的研究進展 - 機械強度與修復效率的平衡 2025-06-12

- 青島大學于冰教授團隊 Small:具有快速止血和廣譜抗菌特性的寡肽水凝膠用于加速傷口愈合 2025-06-03