非傳統熒光聚合物由于其優異的生物相容性和環境友好性而廣受研究者的關注,自聚酰胺胺(PAMAM)的本征熒光發射被發現以來,研究者制備了多種類型的非傳統熒光聚合物,如聚酯(PE),聚乙烯亞胺(PEI),聚氨基酯(PAE),聚酰胺(PEA)、超支化聚碳酸酯(HBPC)及超支化聚硅氧烷(HBPSi)等。然而,非傳統熒光聚合物仍普遍面臨熒光強度不高、量子產率低且對其發光機理缺乏深刻的認識等問題。

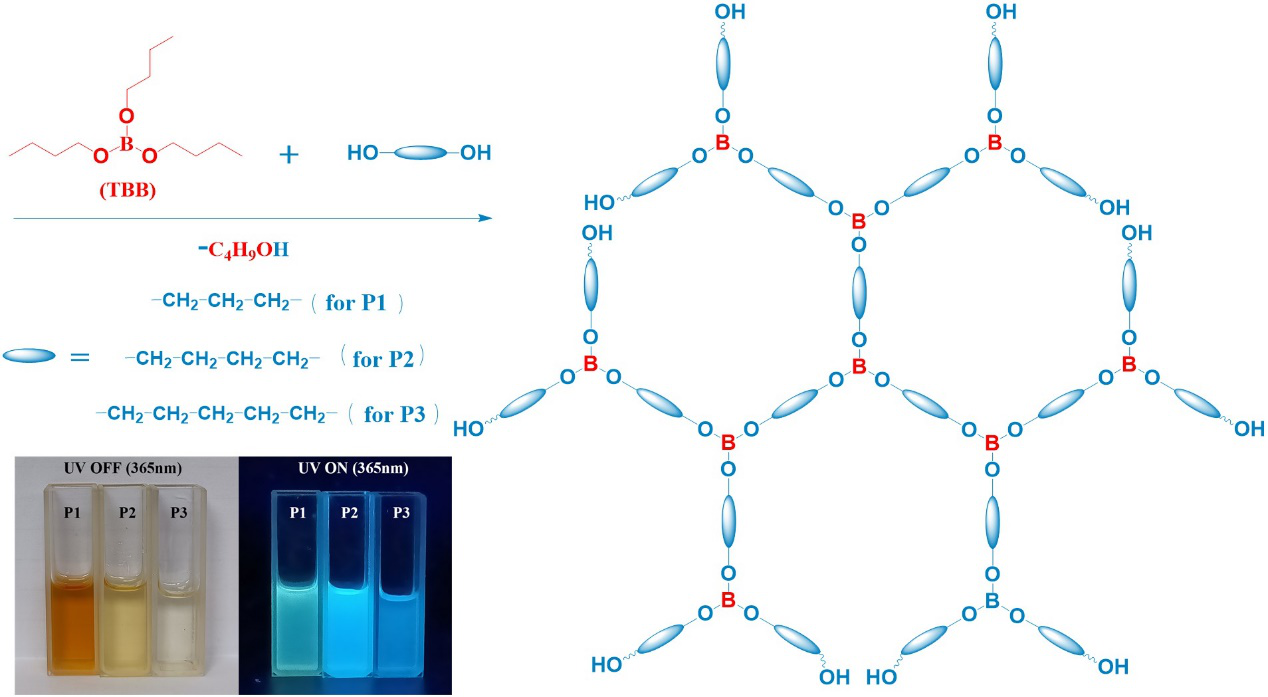

圖1.超支化聚硼酸酯(P1、P2、P3)的制備原理及其在日光和紫外燈下的照片

硼原子的價電子結構為2s22p1,除了成鍵電子外,還具有一個空的2p軌道,使含硼化合物具有獨特的光學性能。近期西北工業大學顏紅俠教授團隊,與香港中文大學(深圳)唐本忠教授合作,以硼原子構筑了一類具有高量子產率和多色發射的新型非傳統熒光聚合物——超支化聚硼酸酯。作者利用硼酸三丁酯與具有不同碳鏈長度的二元醇制備了三種不同結構的超支化聚硼酸酯(P1、P2、P3),發現其在365 nm的紫外燈下均可發射出明亮的熒光,且隨著激發波長的變化,三種聚合物均具有多色熒光發射特性。但由于結構上的差異而表現出不同的熒光性質,P1、P2和P3最佳激發/發射分別為460/540nm、400/460nm和360/420nm。令人驚喜的是,聚合物P2的絕對熒光量子產率高達54.1%,可以與部分芳香族聚合物相媲美。這種熒光聚合物還具有聚集誘導發光(AIE)和濃度增強發光(CEE)特性。

圖2.超支化聚硼酸酯(P1、P2、P3)的熒光性能探究

作者通過密度泛函理論(DFT)計算和自然鍵軌道理論(NBO)分析探究了此類聚合物的發光機理。發現優化后的超支化聚硼酸酯中含有平面結構的BO3骨架,且可在氫鍵的驅動下形成超分子“簇發光”聚集體。在其內部結構中剛性的BO3平面可限制分子鏈段的運動,而柔性的脂肪族碳鏈有利于分子間的聚集,這種“剛柔相濟效應”可有效降低非輻射躍遷。另外,P2由于具有比P1和P3更強的分子間氫鍵作用而更有利于形成密集的發光簇,其中的富電子原子氧與含空Pz軌道的硼原子之間的最短距離為3.03 ?,明顯小于氧原子和硼原子的范德華半徑之和(3.65 ?),可形成“空間配位鍵”,更有利于促進聚集體內的電荷交流。基于此,作者提出“剛柔相濟效應”與“空間配位”的協同作用提升非傳統聚合物熒光性能的機制。

圖3. 超支化聚硼酸酯(P1、P2、P3)的DFT計算分析

除此之外,作者探究了超支化聚硼酸酯P2在金屬離子的檢測和人肺腺癌A549細胞成像中的應用。結果表明,Fe3+對P2的熒光具有顯著的猝滅作用,且在一定范圍內其熒光猝滅效率與Fe3+濃度具有良好的線性關系。核磁滴定表明其熒光猝滅機理主要是,P2結構中BO3基團和末端羥基中的氧原子可以與Fe3+形成配位鍵,Fe3+較大的電荷半徑比使其與P2的電荷轉移更容易發生,致使P2激發態的能量通過非輻射躍遷通道耗散而導致熒光猝滅。因此P2可作為檢測Fe3+的熒光探針。另外,聚合物P2具有優異的生物相容性,將其用于人肺腺癌A549細胞的成像研究,在不同波長的激發下,細胞具有不同顏色的熒光發射。這項工作為設計同時具有高量子產率和多色熒光發射的非傳統熒光聚合物提供了新的視角,也為此類熒光聚合物在Fe3+離子檢測及人體肺癌細胞成像領域的應用奠定了基礎。

圖4. 聚合物P2在金屬離子檢測和細胞成像領域的應用探究

相關成果以“Hyperbranched Polyborate: A Non-conjugated Fluorescent Polymer with Unanticipated High Quantum Yield and Multicolor Emission”為標題發表在發表于《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed., doi.org/10.1002/anie.202204383)上。論文的第一作者為西北工業大學化學與化工學院郭留龍博士,通訊作者為香港中文大學(深圳)唐本忠院士和西北工業大學顏紅俠教授。該工作得到了國家自然科學基金(21875188, 22175143)、陜西省重點研發計劃項目(2022GY-353)及西北工業大學博士論文創新基金(CX2021108)的支持。

該工作是西北工業大學顏紅俠教授團隊近期關于含雜原子非傳統熒光聚合物的最新進展之一。前期發現在聚合物結構中引入雜原子硅對其熒光性能具有顯著的影響。2015年該團隊發展了一種制備超支化聚硅氧烷的新方法—酯交換縮聚法(Macromol. Rapid Commun., 2015, 36, 739),發現此類超支化聚合物可以發射出明亮的藍色熒光(Polym. Chem.2016, 7, 3747),揭示了不同末端官能團雙鍵、羥基、氨基和環氧基等對其發光性能的影響(Macromol. Rapid Commun., 2016, 37, 136;J. Mater. Chem. C, 2016, 4, 6881;Hazard. Mater., 2015, 287: 259)。除此之外,一方面,通過調控超支化聚硅氧烷的鏈段結構,提高其熒光量子產率和拓寬其發光色彩(Macromolecules., 2019, 52: 3075;Mater. Chem. Front., 2020, 4, 1375),提出了“硅橋增強發光”和“多環誘導多色”的發光機理;另一方面,通過端位接枝,在提高其熒光性能的同時,改善其生物相容性,拓展了其在藥物控釋及細胞成像等領域的應用(Biomacromolecules., 2019, 20: 4230;Biomacromolecules., 2020, 21: 3724;Biomacromolecules 2022, 23, 1041)。

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202204383

- 四川大學丁明明教授團隊 Angew: 可視化β折疊到β轉角構象轉變的熒光聚合物囊泡及其用于顏色報告型藥物遞送 2025-07-11

- 浙工大周密、浙大二院陳嘉 AHM:基于熒光聚合物自組裝策略構建胃食管反流診斷紙基傳感器 2025-01-16

- 西工大顏紅俠教授團隊、港中深唐本忠院士 Angew:溶劑誘導非傳統熒光聚合物靜電勢分布平衡 - 實現全色可調發射 2024-08-21

- 北師大汪輝亮課題組 AOM:具有高量子產率、長壽命室溫磷光發射的三氮唑衍生物 2023-10-15

- 南工陳蘇團隊 CEJ:微流控連續制備碳量子點及其微流控紡絲高強度納米纖維 2023-06-30

- 西南大學黃進教授、甘霖副教授團隊提出多級發光增強集成策略制備高量子產率虛態發光材料 2020-10-26

- 西工大顏紅俠教授團隊、港中深唐本忠院士 Angew:超支化聚硼硅氧烷 - 非傳統紅色延遲熒光聚合物 2023-10-01