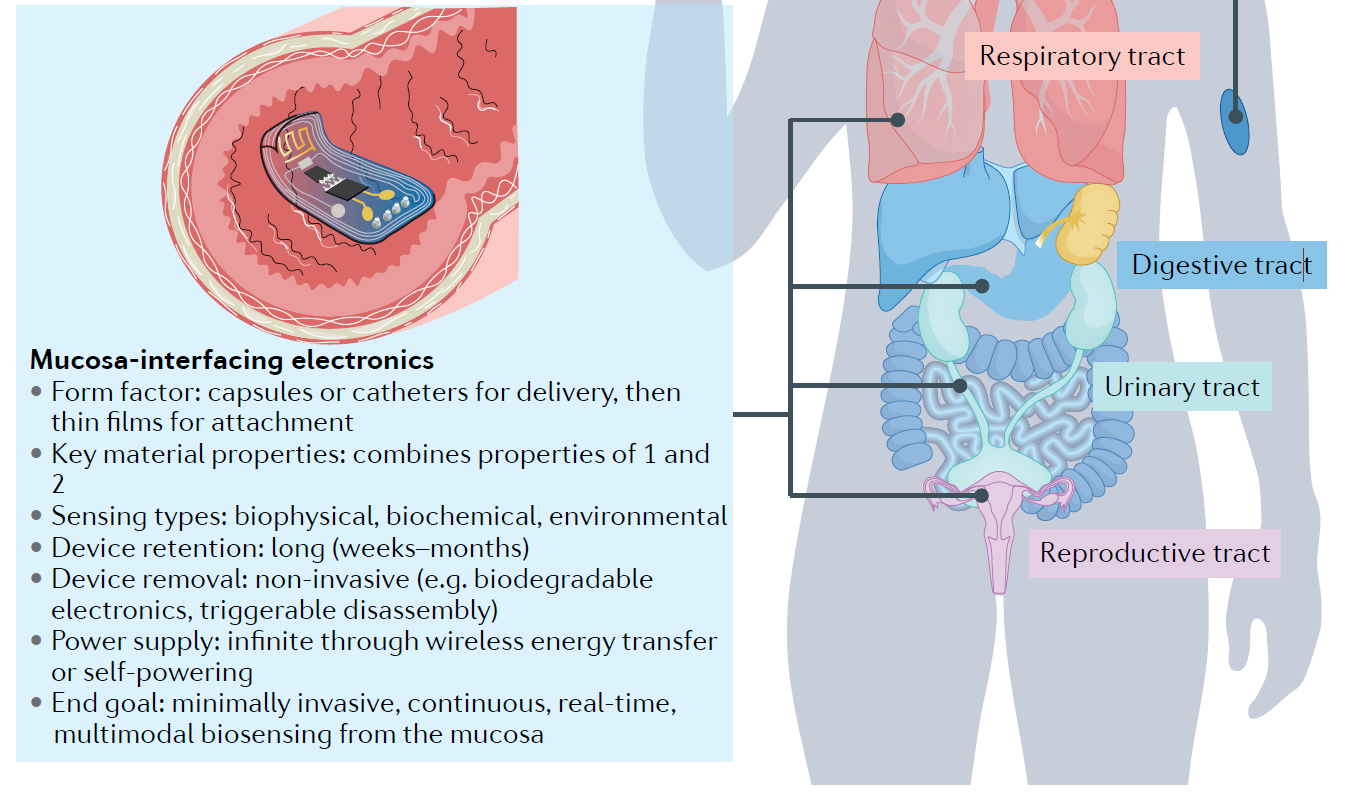

黏膜(mucosa)作為覆蓋消化道、呼吸道、生殖道和泌尿道的重要器官組織,是人體內部與外界環境之間物質和能量交換的首要屏障。黏膜總面積約為皮膚面積的200倍,其攜帶的生理信息和疾病診斷價值遠超后者。此外,黏膜還是人體口服藥物的首要吸收器官,目前占到全人類用藥總量的90%以上。然而,當前針對黏膜的無縫、長期穩定、安全的監測手段十分匱乏。

與之形成鮮明對比, 近年來電子皮膚(skin-interfacing electronics)或可穿戴電子(wearable electronics)等研究領域發展迅速。經過幾個世紀、數以萬計科研工作者的不懈努力,電子皮膚已經開始走出實驗室,并逐漸具備了取代傳統醫療監護設備進行連續、無創、居家式醫療檢測的潛力。這方面杰出的例子包括美國西北大學John Rogers院士團隊開發的針對早產兒脆弱皮膚設計的超柔性、無線電子皮膚貼片(已創辦公司);和美國加州理工學院Wei Gao教授團隊開發的可實時、無線監控人體汗液中各項生化指標的集成式柔性電化學傳感器,并已臨床應用于痛風、傷口愈合等疾病的監護。

圖1:電子黏膜(mucosa-interfacing electronics)的概念。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41578-022-00477-2

作者介紹:

南科望博士,2022年底將加入浙江大學藥學院,任博士生導師,入選浙大“新百人計劃”。2019年至今先后在美國哈佛大學生物工程系、麻省理工學院機械工程和哈佛醫學院附屬布萊根婦女醫院從事研究工作,師從美國四院院士Robert S. Langer教授和Giovanni Traverso教授。2018年博士畢業于美國伊利諾伊大學香檳分校機械工程系,師從美國四院院士John A. Rogers教授。2014年本科畢業于美國萊斯大學材料工程系。主要研究方向包括柔性電子器件、類器官芯片、生物醫療傳感器、智能電子藥物等。相關工作以一作或通訊身份在Nature Materials、Nature Biomedical Engineering、Nature Reviews Materials、Science Advances等國際知名期刊發表,總被引超過2500次。課題組現招收博士后1-2名,2022年底開始,有意者請發郵件至:kewang.nan@gmail.com。

應斌斌博士,目前在麻省理工學院機械工程和哈佛醫學院布萊根婦女醫院Giovanni Traverso教授和Robert Langer教授聯合課題組從事博士后研究。2020年于加拿大麥吉爾大學獲得機械工程博士學位,并于2018年至2020年期間在多倫多大學機械系進行學術訪問。目前主要研究方向為可食用電子, 軟材料和軟體機器人,及其在腸胃道中的生物醫學應用。相關科研成果發表在電子、材料和機器人領域國際權威期刊和會議,其中包括Nature Reviews Materials, Advanced Functional Materials, Materials Horizons, Lab on a Chip和IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)等。曾獲得加拿大NSERC 博士后獎學金,國家優秀自費留學生獎學金, 2020 Materials Horizons 最杰出論文獎等。

- 中國科大龔興龍教授團隊 AFM:天然皮膚啟發的多功能柔韌皮革基電子皮膚 2025-05-27

- 西南林大杜官本院士、楊龍研究員團隊 Nano lett.:面向水下電子皮膚的溫控響應纖維素基 Janus 智能水凝膠 2025-05-09

- 福大楊黃浩教授/張進教授、福醫大附一醫院吳巧藝主任醫師 AFM:氧化應激驅動的多模態抗菌電子皮膚貼片用于慢性傷口實時監測與治療 2025-02-24

- 芝加哥大學王思泓教授團隊《Nat. Commun.》:超柔軟可拉伸有機電子器件 2023-08-08

- 北京大學雷霆課題組博士后、科研助理及材料合成工程師招聘啟事 - 有機高分子功能材料、有機電子學和生物電子學方向(長期有效) 2022-11-11

- 南方科技大學郭旭崗教授《Nat. Mater.》評論:導電聚合物從發現到應用的歷程 2020-09-01

- 天津大學封偉教授團隊 Macromolecules:自修復抗溶脹寬溫域應用的離子導電水凝膠 2025-06-17