集成診斷和治療功能的光療劑在精準醫學領域非常有前途,因為它們充分利用光能進行能量轉換或轉導,具有多功能、低成本和便捷使用的優勢。從診斷的角度來看,近紅外熒光成像(FLI)對自發熒光的干擾較低,相比可見光區域的常規成像,成像深度得到改善,靈敏度更高。另一方面,光熱治療(PTT)和光動力治療(PDT)因其無創、可控、耐藥性低等特點,得到了極大的研究關注。其中,PTT利用分子激發態的非輻射躍遷將光能轉化為熱能進行治療,而PDT則涉及激發態分子的能量轉移過程,產生高反應性的活性氧,從而誘導細胞損傷和凋亡。但是單一進行PTT或PDT治療有時并不能完全消除腫瘤,例如,升高的溫度可能不足以消除病變,而腫瘤組織的缺氧微環境也可能限制活性氧的產生。因此,若能在熒光定位病灶的同時結合PTT和PDT兩種療法,將會得到更有好的診療效果。然而,由于分子競爭性的能量弛豫途徑難以調節,并且很多平面有機分子在聚集時熒光會發生猝滅,真正同時實現高效FLI、PTT和PDT的報道很少。

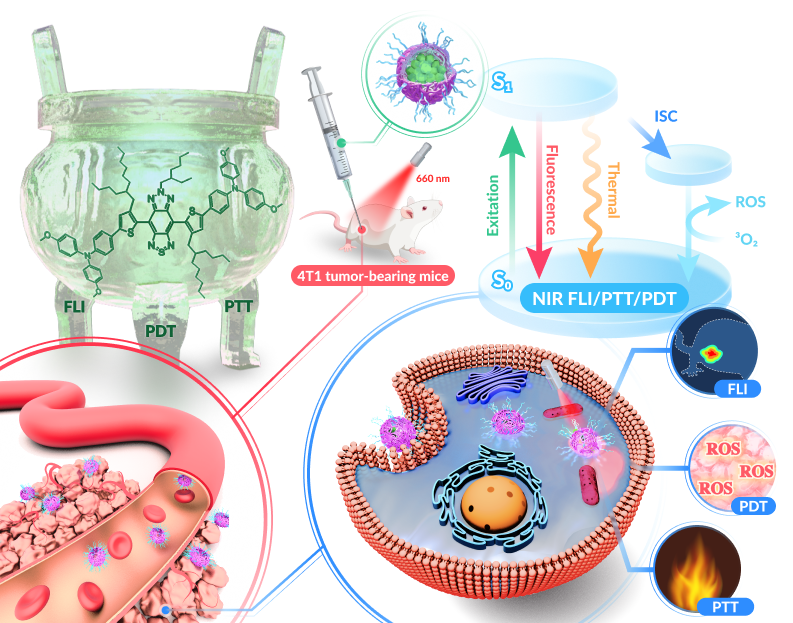

圖1. TPA-TBT納米聚集體的設計和應用示意圖

這項工作的研究內容和亮點主要包括:

圖2.TPE-TBT和TPA-TBT的合成路徑以及優化的計算模擬幾何結構和前沿分子軌道

圖3.TPE-TBT和TPA-TBT及其納米聚集體的光物理性質

3)研究者通過巧妙的實驗設計,在細胞層面區分了光熱療效和光動力療效,證明了TPA-TBT納米聚集體同時具有兩種治療效果。隨后研究者探究了單一使用光熱治療或光動力治療的效果,并證明在本研究中,集成PTT和PDT兩種治療方式的實際效果會遠高于僅使用其中一種。

圖4.TPA-TBT納米聚集體用于小鼠腫瘤消除治療

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.2c10661

- 唐本忠教授/林榮業教授團隊、胡連瑞研究員 Nat. Commun.:變色龍聚集誘導發光分子在光、熱調控下六重穩定態的可控轉換 2025-07-11

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士/趙征教授團隊《ACS Nano》:細胞膜靶向的聚集誘導發光分子用于神經追蹤和損傷的可視化 2025-01-21

- 香港中文大學(深圳)唐本忠院士與趙征教授團隊《ACS Nano》綜述:聚集誘導發光材料實現高分辨生物成像 2025-01-07

- 北京師范大學鄒應全教授團隊 CEJ:基于近紅外光聚合的立體光刻3D打印技術 2025-02-24

- 香港科大唐本忠院士團隊/武大王富安課題組 JACS:設計一種AIE螺環近紅外發射探針用于DNAzyme敏化增強的乳腺癌光熱治療 2024-12-14

- 桂工甄士杰/李美靜博士、廣醫張天富副教授、華工趙祖金教授、港中深唐本忠院士 AM:近紅外二區脂質體多模態光診療新成果 2024-11-29

- 法國艾克斯-馬賽大學彭玲教授團隊 AM: 利用模塊化自組裝樹狀分子納米探針通過核磁共振或核磁共振/近紅外熒光成像檢測胰腺癌 2023-12-13