活性軟組織的屈曲和折疊不僅是細胞適應(yīng)擁擠環(huán)境的保護機制,而且是更好履行其生理學功能的重要途徑,如大腦、小腸內(nèi)壁等通過褶皺增加表面積來實現(xiàn)相應(yīng)功能。現(xiàn)有的研究中,生物軟組織的失穩(wěn)研究通常被視為靜態(tài)或準靜態(tài)過程,但它們在較短時間尺度上對動態(tài)載荷的響應(yīng)仍然難以捉摸。最近,一項有趣的實驗表明,上皮組織作為一層薄的活性軟組織,在動態(tài)壓縮下表現(xiàn)出迥異于惰性材料的屈曲行為。首先,在高壓縮應(yīng)變率下,它經(jīng)歷了高階(如三階)屈曲模態(tài)[圖1(a)],這在軟組織的靜態(tài)力學研究中很少報道。其次,在一定的壓應(yīng)變范圍內(nèi)(ε≤0.35),屈曲形態(tài)可以自發(fā)地恢復(fù)到平面狀態(tài),這是傳統(tǒng)屈曲或后屈曲理論無法充分解釋的[圖1(b)]。第三,變平后,上皮組織呈現(xiàn)出一定的張力恢復(fù),這與屈曲惰性材料也有很大不同。此外,上皮組織與細胞都表現(xiàn)出驚人的標度律流變響應(yīng)特征。目前,動態(tài)載荷下細胞與軟組織等活性生物材料的變形行為和力學機制,特別是在較短的時間尺度下,仍然知之很少。

圖 1 不同應(yīng)變率下上皮組織的高階屈曲以及自發(fā)恢復(fù)的后屈曲行為。

圖 2 上皮組織受壓屈曲后的應(yīng)力演化全過程。

高應(yīng)變率下軟組織的高階屈曲行為

圖 3 軟組織屈曲模態(tài)與應(yīng)變率的解析關(guān)系。

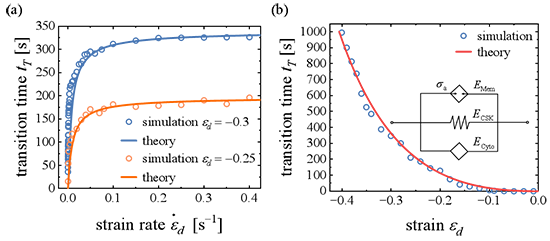

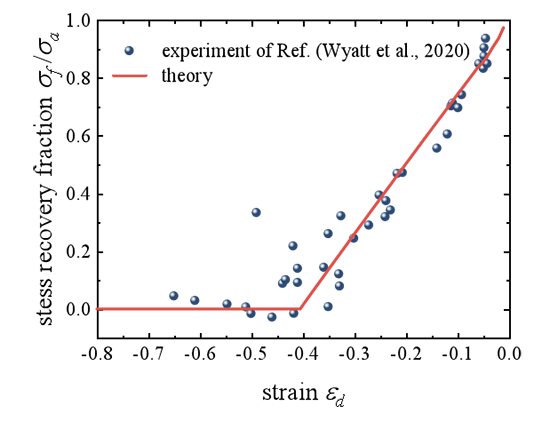

軟組織自發(fā)恢復(fù)的后屈曲行為

圖 4 軟組織自發(fā)恢復(fù)過程中,變平時間與加載應(yīng)變和應(yīng)變率的解析關(guān)系。

圖 5 軟組織變平后主動張力的恢復(fù)比與加載應(yīng)變的解析關(guān)系。

不同應(yīng)變和應(yīng)變率下的應(yīng)力演化路徑

圖 6 大范圍壓應(yīng)變和應(yīng)變率下軟組織形態(tài)演化的相圖。

以上研究成果以“Dynamic high-order buckling and spontaneous recovery of active epithelial tissues”為題于11月15日在線發(fā)表在固體力學旗艦期刊《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》上。論文第一作者為西安交通大學航天航空學院多尺度力學-醫(yī)學交叉實驗室博士生王歡,通訊作者是西安交通大學徐光魁教授和清華大學馮西橋教授。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022509623003009

- 西安交大唐敬達教授、哈佛大學鎖志剛教授《Sci. Adv.》: 軟組織為何強韌? 2025-06-23

- 上海交大蔣欣泉教授、復(fù)旦李卓教授 AFM: 生物啟發(fā)Janus通用粘接貼片 - 彌合軟組織和醫(yī)用器械界面 2025-02-15

- 納米能源所陳翔宇研究員團隊 Sci. Adv.:基于位移電流的可穿戴式人體軟組織斷層成像技術(shù) 2024-12-22

- 浙大顧臻教授團隊 Nat. Mater.: 冷凍干燥淋巴結(jié)制備免疫活性材料 2024-03-08

- 南開大學余志林課題組 JACS:開發(fā)了首例活細胞內(nèi)耗散組裝體系 2023-12-20

- 復(fù)旦陳國頌教授、上海交大崔文國教授《Adv. Mater.》:構(gòu)建活性生物材料 - 操控鮭魚降鈣素的組裝體形貌并提升其骨修復(fù)效果 2022-09-20