蘇州大學(xué)張偉教授團(tuán)隊(duì)《Adv. Sci.》: 通過(guò)溶劑產(chǎn)生的自由基差異揭示超分子組裝體的路徑復(fù)雜度和螺旋反轉(zhuǎn)現(xiàn)象

路徑復(fù)雜現(xiàn)象作為超分子組裝體最重要的特性之一,近年來(lái)備受關(guān)注,這種超分子作用下特有的性質(zhì)常用于調(diào)控不同類型組裝體的生成。其中,具有超分子手性的組裝體在不同路徑中的組裝過(guò)程和手性表達(dá)更為復(fù)雜。雖然超分子的活性聚合已經(jīng)通過(guò)路徑復(fù)雜現(xiàn)象在一些手性超分子單體中得到了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),但其路徑復(fù)雜度和手性之間的機(jī)理尚未得到完全解釋,因此限制了超分子組裝體或聚合物在特定場(chǎng)景下的應(yīng)用發(fā)展。

近年,蘇州大學(xué)的張偉教授團(tuán)隊(duì)在聚合物體系中超分子手性的構(gòu)建領(lǐng)域取得了諸多進(jìn)展。(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16474; J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13218; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202315686; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202314848; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202312259; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 24430; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 18566; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9669; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 15129; Sci. China Chem. 2023, 66, 1169; Sci. China Chem. 2021, 64, 2105; Chem. Sci. 2023, 14, 5116; Chem. Sci. 2023, 14, 1673; Chem. Sci. 2022, 13, 13623; Macromolecules 2022, 55, 8556; ACS Macro Lett. 2021, 10, 690; Small 2021, 2103177; Aggregate 2023, e351; Aggregate 2022, e262.)。在研究聚合物中超分子手性的同時(shí),張教授團(tuán)隊(duì)還將目光放在了經(jīng)典超分子單體的手性聚合上,進(jìn)一步探索超分子手性在溶液體系下的豐富變化以及在不同層次中的聯(lián)系和表達(dá)。他們根據(jù)已有的文獻(xiàn)設(shè)計(jì)并合成了一種手性的三芳胺三酰胺(TATA)C3對(duì)稱小分子單體,研究其在共溶劑體系中的組裝過(guò)程和手性表達(dá)。張教授團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),這種手性單體在不同的雙溶劑環(huán)境中會(huì)經(jīng)歷不同的組裝過(guò)程得到完全相反的手性信號(hào)。在1, 2-二氯乙烷(DCE)和甲基環(huán)己烷(MCH)的溶液中,得到了具有M螺旋排列的薄納米帶組裝體;而在DCE和己烷(HE)中,生成了具有P螺旋排列的納米纖維組裝體。這兩種組裝體具有截然相反的超分子手性結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)出螺旋反轉(zhuǎn)和路徑復(fù)雜的現(xiàn)象。通過(guò)進(jìn)一步的探究,他們發(fā)現(xiàn)溶劑對(duì)這兩條路徑的影響是通過(guò)自由基的作用進(jìn)行的,并最終導(dǎo)致組裝體的螺旋反轉(zhuǎn),產(chǎn)生相反的手性信號(hào)。

圖1. (a) C3單體1R和1S的結(jié)構(gòu)式。(b)路徑復(fù)雜和螺旋反轉(zhuǎn)現(xiàn)象的示意圖。 (c)三苯胺中心結(jié)構(gòu)產(chǎn)生手性的示意圖。

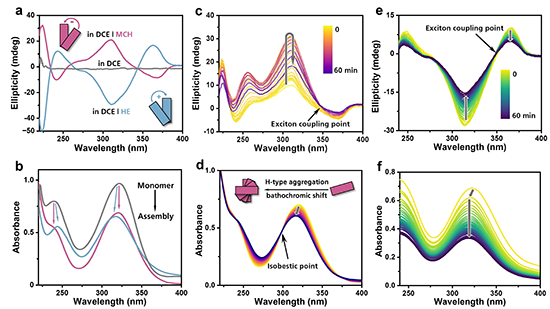

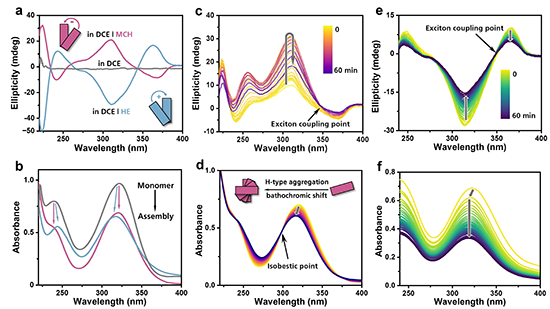

作者在合成并確認(rèn)單體1S后,首先研究了其在單一溶劑中的組裝效果,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有組裝體產(chǎn)生,因此更換雙溶劑體系進(jìn)行試驗(yàn),最終在DCE/MCH和DCE/HE中發(fā)現(xiàn)了組裝體的生成。紫外光譜(UV)表明其均有組裝體生成,測(cè)試圓二色光譜(CD)發(fā)現(xiàn)兩種組裝體有著完全正負(fù)對(duì)稱的信號(hào),說(shuō)明內(nèi)部的手性排列是完全相反的。

圖2. (a) 單體1S在不同溶劑中組裝體的CD和 (b) UV譜圖。(c) 1S在DCE/MCH中的時(shí)間相關(guān)CD和 (d) UV譜圖。(e) 1S在DCE/HE中的時(shí)間相關(guān)CD和 (f) UV譜圖。

接著通過(guò)透射電子顯微鏡(TEM)和原子力顯微鏡(AFM)表征發(fā)現(xiàn),兩種組裝體的形貌有所不同,在DCE/MCH中是很薄的納米帶組裝體,而在DCE/HE中是扭轉(zhuǎn)的細(xì)納米纖維,說(shuō)明在不同的溶劑中,單體經(jīng)歷了完全不同的組裝過(guò)程,于是接下來(lái),他們著重開始探究其中的機(jī)理。首先通過(guò)加熱升溫得到的組裝體解聚曲線,將其與超分子聚合的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行擬合,得到了不同的擬合結(jié)果。在DCE/MCH中,單體是以協(xié)同-增長(zhǎng)的機(jī)理進(jìn)行聚合的,有著明顯的臨界溫度,而在DCE/HE中,單體以等鍵機(jī)理進(jìn)行聚合,沒(méi)有明顯的臨界溫度。

圖3. (a) 1S在DCE/MCH中的組裝體升溫解聚過(guò)程以及擬合曲線。(b) 1S在DCE/HE中的組裝體升溫解聚過(guò)程以及擬合曲線。(c, e, g) 1S在DCE/MCH中的組裝體的形貌和組裝過(guò)程。(d, f, h) 1S在DCE/HE中的組裝體的形貌和組裝過(guò)程。

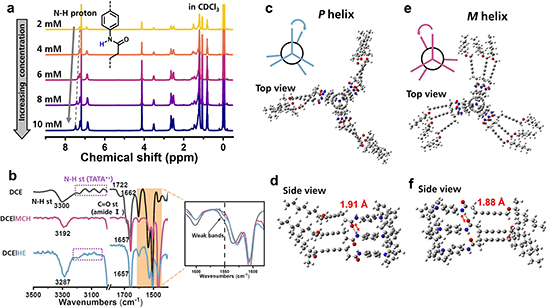

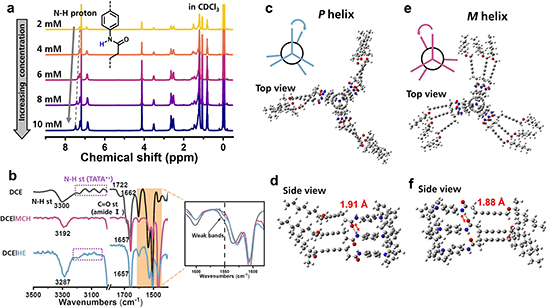

接著通過(guò)在單一溶劑中的核磁共振氫譜測(cè)試(1H NMR)可以發(fā)現(xiàn)1S單體主要通過(guò)氫鍵進(jìn)行堆積組裝,這在紅外光譜(IR)中也得到了證明,酰胺之間的氫鍵作用是連接單體的主要超分子作用力,除此以外,他們發(fā)現(xiàn)在紅外譜圖中單體的自由基峰在不同溶劑中有著些許差異,說(shuō)明自由基可能在這兩個(gè)路徑中有著關(guān)鍵作用。通過(guò)計(jì)算模擬和結(jié)構(gòu)優(yōu)化得出的P和M螺旋三聚體結(jié)構(gòu)也驗(yàn)證了氫鍵的存在。

圖4. (a) 1S在氘代氯仿中不同濃度下的1H NMR譜圖。(b) 1S在不同溶劑中的組裝體IR譜圖。(c, d) 計(jì)算模擬得到的P螺旋1S三聚體結(jié)構(gòu)示意圖。(e, f) 計(jì)算模擬得到的M螺旋1S三聚體結(jié)構(gòu)示意圖。

接下來(lái),他們對(duì)自由基在路徑中的影響進(jìn)行了詳細(xì)的探索。通過(guò)長(zhǎng)波長(zhǎng)處的CD和UV測(cè)試可以發(fā)現(xiàn),自由基在DCE/HE的組裝體中出現(xiàn)并產(chǎn)生了手性信號(hào),而在DCE/MCH中沒(méi)有觀測(cè)到對(duì)應(yīng)的信號(hào),說(shuō)明自由基可能是產(chǎn)生兩種路徑的根本原因。而且電子順磁共振譜圖(EPR)顯示DCE/HE中有自由基峰,而DCE/MCH中沒(méi)有,更加直接地證明了自由基在兩種溶劑中的差異化存在。

圖5. (a) 1S在不同溶劑中組裝體的長(zhǎng)波長(zhǎng)CD和 (b) UV譜圖。(c) 1S在DCE/HE中的組裝體的時(shí)間相關(guān)長(zhǎng)波長(zhǎng)CD和 (d) UV譜圖。(e) 1S在不同溶劑中組裝體的EPR譜圖。(f) 1S在不同溶劑中組裝體的CPL譜圖。

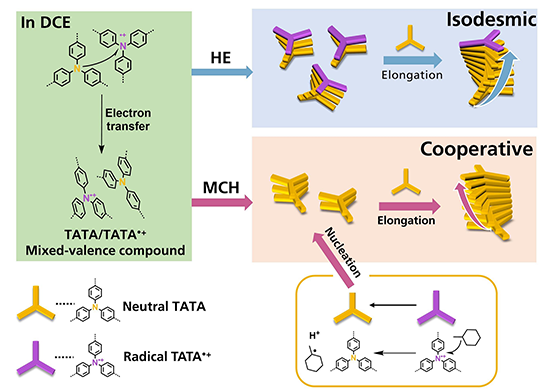

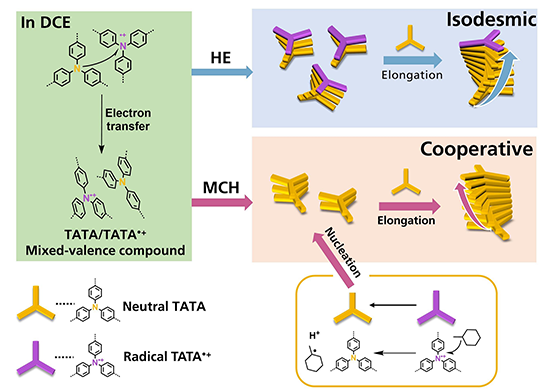

由此結(jié)合對(duì)照試驗(yàn)分析,作者提出了基于自由基的路徑復(fù)雜的機(jī)理解釋。1S單體在DCE中可以通過(guò)自然光照生成自由基態(tài)單體,并與中性單體結(jié)合成混價(jià)化合物而穩(wěn)定存在,加入MCH后,由于大量MCH的三級(jí)碳對(duì)自由基的中和,使得自由基變?yōu)橹行詰B(tài)單體,進(jìn)而通過(guò)成核-增長(zhǎng)過(guò)程形成組裝體;當(dāng)加入HE后,因?yàn)镠E沒(méi)有三級(jí)碳對(duì)自由基進(jìn)行中和,因此單體直接以混價(jià)化合物為核進(jìn)行組裝生長(zhǎng),即以等鍵機(jī)理形成組裝體。進(jìn)一步分析,在DCE/MCH中由于單體均為中性態(tài),其中心結(jié)構(gòu)C-N鍵角偏小,而在DCE/HE中自由基單體的中心C-N鍵角偏大,對(duì)應(yīng)了結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的模型中M結(jié)構(gòu)鍵角比P結(jié)構(gòu)鍵角略小,因此作者認(rèn)為該單體在不同溶劑中,是溶劑產(chǎn)生的自由基的差異導(dǎo)致了兩種不同的路徑生成,并通過(guò)不同的組裝過(guò)程最終得到了螺旋相反的組裝體結(jié)構(gòu),產(chǎn)生相反的手性信號(hào)。

圖6. 不同溶劑中組裝體路徑復(fù)雜現(xiàn)象機(jī)理示意圖。

該工作首次從自由基的角度解釋了超分子組裝過(guò)程中的路徑復(fù)雜和螺旋反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,在雙溶劑體系中對(duì)基于三芳胺的超分子組裝路徑進(jìn)行了詳細(xì)的探究,為理解和預(yù)測(cè)三芳胺衍生物超分子組裝的路徑復(fù)雜度提供一種新的方法和角度,使超分子組裝路徑的精確控制成為可能,并為手性功能材料的設(shè)計(jì)和調(diào)控開辟新的道路。

以上工作受到了國(guó)家自然科學(xué)基金(92056111, 21971180和22301206)的經(jīng)費(fèi)支持。相關(guān)成果以“Revealing Pathway Complexity and Helical Inversion in Supramolecular Assemblies through Solvent-induced Radical Disparities”為題發(fā)表于《Advanced Science》上。文章的第一作者是蘇州大學(xué)在讀博士生馬浩天,通訊作者為蘇州大學(xué)/安徽工程大學(xué)張偉教授和博士后張弓。

論文鏈接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202308371

DOI: 10.1002/advs.202308371